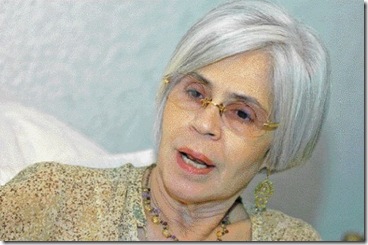

Susana Seleme Antelo

Ante tales calificativos, no más ni menos ciertos que en otras regiones de Bolivia y del mundo, pero que aquí responden a un análisis con más prejuicios que argumentos, me pregunto ¿cuándo hubo un proyecto nacional desde el centralismo andino tras la fundación de la República? ¿Cuándo hubo un proyecto que tomara en cuenta no solo a esta región sino todo el oriente, el norte y el sur, es decir a toda su amplia geografía, tan mutilada, además, por incompetencias de su clase dominante andina?

Nunca lo hubo porque las condiciones materiales de su existencia determinaron su “ser minero”, impuesto por la colonia que solo buscaba oro, y luego remachado por la naciente república, en 1825, que buscaba en la plata y el estaño su acumulación originaria.

Esa determinante borró el rasgo precolombino predominante que fue agrario, pues si algo subsiste hasta hoy es ese ‘ser agrícola’ que le confiere a Bolivia mayor homogeneidad que su ser minero, que en muchos aspectos ha disgregado al país. ¿Por qué pedirle, entonces, a Santa Cruz algo que no hizo ni la colonia ni la oligarquía minero feudal?

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La primera, porque España, con la espada y la cruz en ristre, empezaba a formar parte de la primera experiencia colonial burguesa europea en el conquistado nuevo mundo, pero su carácter conservador y monárquico le impedía asumir otras tareas. La segunda, porque si bien la clase dominante minera era burguesa en ciertos aspectos de su acumulación de excedentes, fundaba su poder en relaciones sociales de producción. Como señala Zavaleta Mercado, “…era burguesa en ciertos aspectos muy específicos de su acumulación, o sea, burguesa en su riqueza pero no en proyecto como alcance nacional, en cambio fundaba su propio poder en la articulación no burguesa de las relaciones existentes en el país (…) impedía la ampliación de la burguesía, la generalización del proceso capitalista y, en general, la realización en pleno de las tareas burguesas”.* Hasta hoy, 190 años después, la minería en Bolivia sigue los canones de una economía primario exportadora.

La fundación de Santa Cruz de la Sierra en 1561, desde la vertiente atlántica de la conquista, fue pensada primero como contención y frontera contra los bandeirantes portugueses y los indios que habitaban esta zona, para preservar las ricas minas de Potosí. A la postre resultó no ser importante para la Corona española, pues aquí no hubo oro, ni plata, ni pudo ser habido El Dorado. Tampoco fue importante para el “ser minero” de la república desde su creación. De ahí la postergación y su vasto letargo periférico, como tantas otras regiones de América que no cumplían las exigencias del mercado mundial capitalista en expansión.

Llegada a este punto, confieso que me indignan tanto la monserga andino centrista, como la local, que a título de ‘izquierda y progre’, desde la ortodoxa tradición soviética, omite hablar de las clases dominantes. Es como si el resto del país, sobre todo en el centro del poder económico y político no hubieran habido racistas, regionalistas, separatistas, oligarcas, elitistas, logieros, conservadores, derechistas, capitalistas con primacía del egoísmo de lo privado.

Una y otras han omitido la única categoría válida para hacer un análisis del devenir histórico económico-social cruceño, desde el letargo periférico colonial, hasta el abandono republicano. Esa categoría omitida remite a su modo de producción y de suyo a sus clases y sus elites que no se circunscriben solo a esta región.

Teniendo el poder andino centrista a aymaras, quechuas y otros pueblos indígenas en la punta de sus narices ¡qué racista y excluyente aquella sociedad señorial minera, opulenta y miope que impidió sentar la bases de la inclusión social indígena, crecimiento, desarrollo y mayor igualdad! La apropiación privada de los medios de producción en el occidente minero capitalista, poco importó para estudiar aquella realidad, frente a la que la intelectualidad fue siempre complaciente. Pero fue implacable con esta región que hace solo cincuenta años no pasaba de ser una aldea de agricultura tradicional, poco distinta a la colonial, siempre bajo el “ser minero” que omitió todo lo que no fuera andino y mineral.

Como bien lo señala el historiador Enrique Finot: “Respecto a la región oriental, la omisión ha sido todavía mayor, sin considerar que esta región abarca las dos terceras partes del suelo con el que la Patria nació a la vida independiente”.**

Como todas las zonas donde no hubo ni oro ni plata, Santa Cruz sufría sus propias condiciones materiales de su existencia, sin más riqueza que la tierra, determinante común en la conquista por la vertiente del Río de la Plata. La tierra era lo único que tenían, no por elección, mientras se vivió entre la pobreza y el olvido, hasta 1952. El salto de la hacienda tradicional a la agricultura comercial, a mediados del siglo XX, sería el origen de la riqueza cruceña que la convirtió en polo de desarrollo y atracción migratoria expansiva.

La cuestión regional

Llama la atención que siendo el mote de regionalistas-separatistas el más utilizado contra Santa Cruz y su gente, nadie hubiera explorado la llamada cuestión regional. Para autores como el peruano José Carlos Mariátegui, ya en 1928, los llamados regionalismos, eran “la expresión vaga de un malestar y de un descontento”.*** Afirmaba que “el fin histórico de una descentralización no es secesionista, sino por el contrario unionista… dentro de una convivencia más orgánica y menos coercitiva. Regionalismo no quiere decir separatismo”.

El escritor y político paceño, Ramiro Velasco apuntaba que una región “… además de sus condiciones implícitas, está sobre condicionada por los resabios de la dispersión colonial. En Bolivia, las regiones están compartimentadas dentro de un espacio geográfico de diferencias contundentes. El Estado centralista se erige como una superestructura vertical en medio de una sociedad nacional cuasi incomunicada. Como los lazos de la unidad nacional son débiles, en la personalidad de las regiones se destaca nítidamente el sentido de ‘regionalismo’ matizado a veces de impulsos de autonomía (…) El regionalismo es “producto de la estrechez política del sistema administrativo estatal (…) es la impotencia estatal para contener a la nación”.****

Para el historiador cruceño Isaac Sandoval Rodríguez la matriz del proyecto regional se ubica en el conjunto de relaciones estructurales del sistema que “al condicionar un desarrollo desigual entre regiones, conlleva una latente conflictualidad (…) se convierten en la razón causal explicativa (…)”.***** Ya a principios del siglo XX, con el Memorándum de 1904, cuando los cruceños pedían ferrocarril para unir oriente con occidente y vender sus productos a su mercado natural en occidente, en realidad pedían ser parte plena y no marginal de la comunidad nacional.

“Los movimientos regionalistas serán más fuertes si el Estado nacional se caracteriza por fuertes disparidades regionales”******, asevera Roberto de Villa Prado, y señala que la ineficacia de la capacidad del Estado para integrar a las regiones en su proyecto político “disminuyen los incentivos que los movimientos regionales pueden tener para seguir formando parte” del mismo. Como no integra “a las elites regionales en el sistema de elites nacionales”, siempre estará latente “el desafío que suponen a la estructura de poder establecida… en unidades territoriales que no están separadas por fronteras”.

¿Cuándo han dicho algo sobre esa realidad quienes critican a Santa Cruz por todo y por nada, como si aquí se hubieran inventado todas las lacras presentes en el devenir de la historia humana, y las del capitalismo periférico? Esa falta de honestidad, coherencia intelectual y política pinta de cuerpo entero a los detractores de aquí y de allá.

¿Quién recuerda que en esta sociedad conservadora hubo una revolución federalista e igualitaria, la de Andrés Ibáñez (1844-1877) como no hubo en ninguna otra región? Proyecto nacional aún vigente es el Memorándum de 1904, que pocos políticos e historiadores andinos y locales conocen. Fue la más clara posición contestataria de la elite cruceña y su pedido para ser parte del mercado interno de Bolivia, pues “Los intereses del Oriente y Noroeste de Bolivia no están en pugna con los de Occidente, por el contrario son armónicos y solidarios”, decían sus autores.

Desde aquí, más allá de toda injusticia y desigualdad social o de cualquier hierro humano, o de las llamadas logias, que son, claro que sí, o grupos de presión y poder como tantos otros, se obtuvo las regalías petroleras como eficaz distribución de riqueza. Aquí se construyó piel.

¡Felicidades a Santa Cruz y a su gente!

*Zavaleta Mercado, René. “Consideraciones sobre la historia de Bolivia” en América Latina: Historia de Medio siglo. ED. Siglo XXI, México, 1977. p100

**Finot, Enrique. Hitoria de la Conquista del Oriente Boliviano. Librería Editorial Juventud. La Paz-Bolivia. 1978. Introducción

***Mariátegui, José Carlos. 7 Ensayos de interpretación de la Realidad Peruana. Empresa Editora Amuata. XXIII edición. Lima Perú. p 194

****Velasco, Ramiro. “El Estado y la Región en La Paz” en El poder de las Regiones. Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. Artes Gráficas El Buirte. Cochabamba. 2da. Edición 1985. p 86/88

*****Sandoval Rodríguez, Isaac. La cuestión regional en Santa Cruz.- En El poder de las Regiones. Ediciones Ceres – Clacso. pp 148-150.

******Vila de Prado, Roberto. Los conflictos étnicos en sociedades divididas por culturas. Universidad autónoma Gabriel René Moreno. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales. Vol 8 junio-diciembre 2002. Santa Cruz. p 128/129.