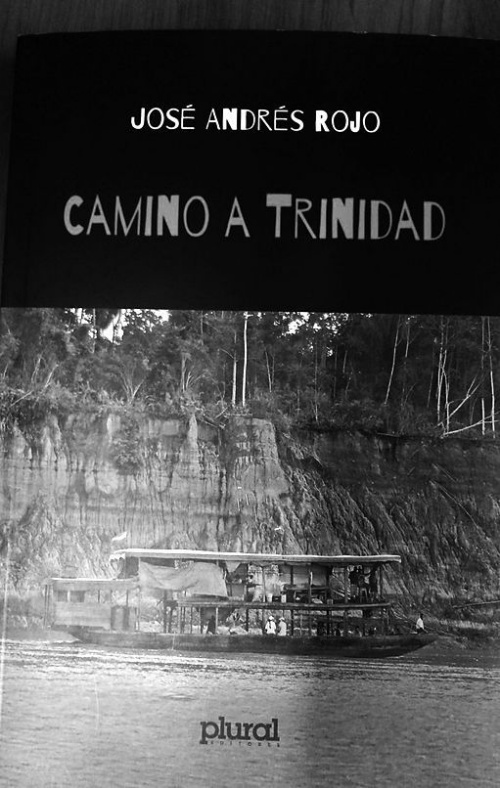

La novela escrita por el boliviano-español José Andrés Rojo tiene por protagonistas a dos amigos que realizan un viaje a fines del 70 desde el Chapare hasta trinidad. La obra fue presentada la semana pasada en Bolivia por Plural Editores.

Carla Hannover periodista

Un retorno nostálgico y la destrucción de los mitos. Esas son algunas de las ideas que cobran vida en Camino a Trinidad, la primera novela del boliviano-español, José Andrés Rojo. Se trata de una obra que tiene como escenario la Amazonia boliviana, en un viaje que el protagonista realiza con uno de sus amigos a fines de los 70 desde Chapare hacia Trinidad.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Podría decirse que la obra es un Bildungsroman o novela de iniciación. Es también un trabajo que desde 2016 ha recogido críticas positivas de los lectores españoles, principalmente los más jóvenes.

¿Qué pasará en Bolivia? «Es difícil saberlo, dice el autor. De lo que sí está seguro es que tenía muchas ganas de escribir de sus experiencias por este país. «Sabía que tenía que escribir algún rato sobre mis misterios y enigmas o ruidos bolivianos, agrega. La obra fue publicada la semana pasada en Bolivia por Plural Editores.

Un quiebre

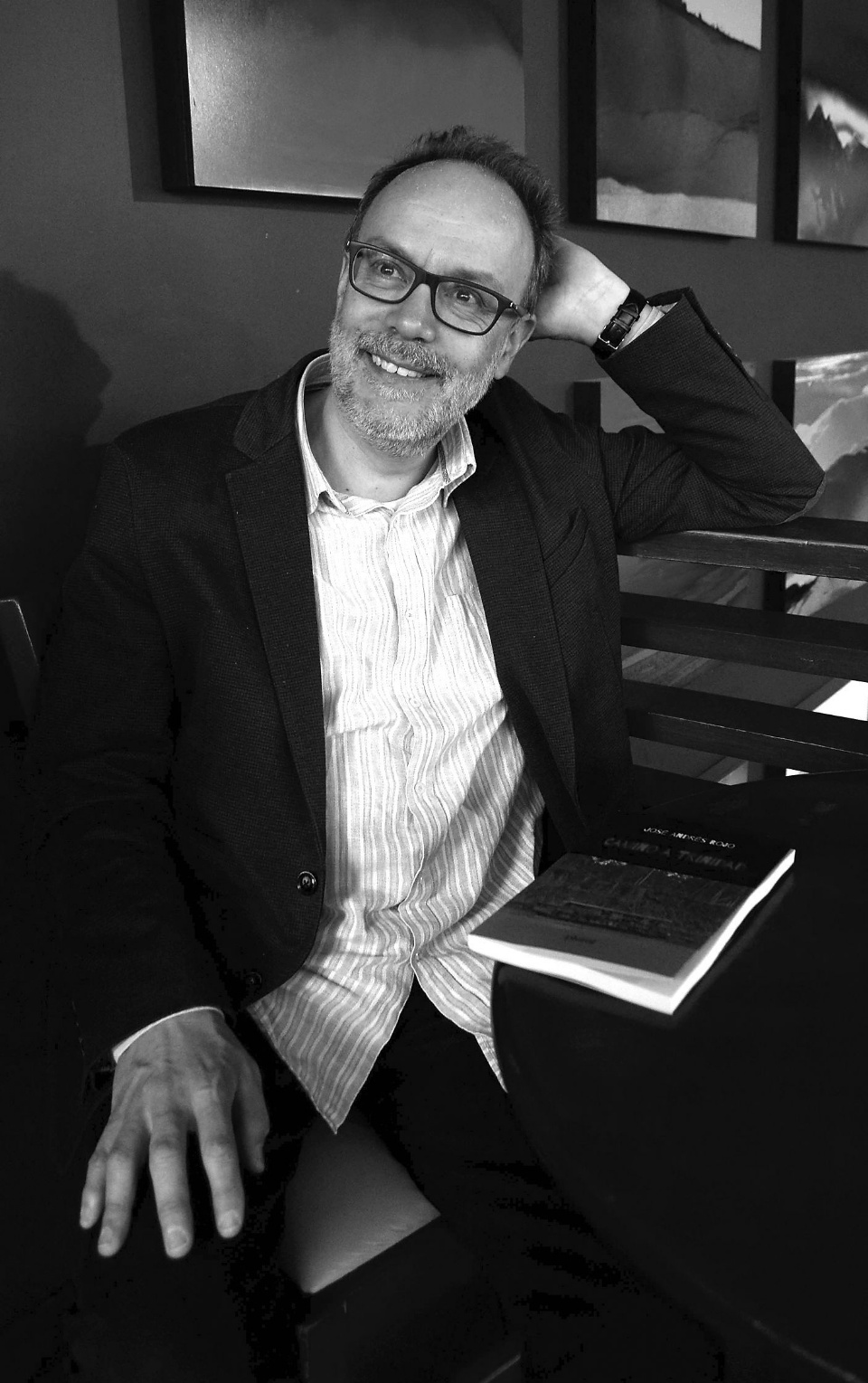

Periodista de oficio, sociólogo de profesión y, sin duda, un escritor incansable, José Andrés Rojo nació en La Paz y pasó los primeros 13 años de su vida en Bolivia. «El hecho de haber tenido la infancia aquí, nunca me permitió sentirme del todo del otro lado. Siempre tuve como una especie de ruidos, de fragmentos que tarde o temprano iban a explotar.

Lo cierto es que, en la obra, Rojo toma algunas de sus vivencias para luego dar rienda suelta a su imaginación y así explorar su vida pasada y lo que pudo ser. «Por la razón que sea mi padre nos llevó de regreso a Madrid, pero al volver inició en mi otro lazo por el que también tengo cierta nostalgia de recuperar lo perdido.

De hecho, la nostalgia es uno de los elementos que hacen a esta novela y probablemente se la encuentre en la búsqueda del autor por reconstruir esa infancia perdida. «Hay una nostalgia por intentar tapar esos agujeros que quedaron porque ya no estás en el país, porque ya no tienes las referencias que tenías. Por estar en un mundo distinto, pero aun así del que nunca te sientes totalmente parte de él….

La obra tiene como punto de partida un viaje que realizó el autor con un amigo en 1977. «Fue en una de esas visitas de juventud exaltada. Años más tarde me enteré que este amigo había desaparecido en Panamá. La excusa de buscar o de intentar saber qué pudo haber pasado con él es lo que puso en marcha el mecanismo creativo, cuenta.

En Camino a Trinidad estos dos amigos, que están comenzando sus carreras universitarias, comparten inquietudes políticas contra la dictadura y de fascinación por lo que puede ser la revolución. «Para mí, el tema de la revolución es el gran tema que hace al libro es un viaje en el que el narrador lee un par de libros y habla mucho de su amigo. Son conversaciones de juventud.

Destruir mitos

En Camino a Trinidad hay también una intensión del autor por destruir los mitos, esos que han alimentado a su generación y a otras que llegaron después. «Esas historias que nos han contado sobre esa gente a la que le hemos atribuido grandes virtudes, explica Rojo, quien recuerda que cuando dejó Bolivia el 71 se fue embelesado por la imagen de Ernesto Che Guevara a quien dibujaba constantemente.

Cuando regresó al país, en 1977, vio que sus amigos estaban muy implicados en la lucha contra la dictadura, quizá inspirados en la guerrilla de Teoponte que había tenido lugar años antes y que de alguna forma había marcado a los jóvenes de su generación. «Lo que quise escarbar un poco en este libro es qué significa los mitos que funcionan en una sociedad en torno a figuras, a hechos, a ideas y a personajes. Y es que esos mitos pueden marcarte de una manera muy profunda en la vida.

Durante la escritura de la novela, el autor fue descubriendo que muchos de sus amigos habían actuado de ciertas formas por los mitos que vienen de la guerrilla.

Nietzche, otro protagonista

Para desmontar esos mitos, Rojo incluye en la obra a otro personaje: Nietzche.

«Él es una de las patas del libro, asegura. Sucede que este autor está atrapado por un mito que lo convierte en el filósofo del nazismo, del súper hombre que desprecia a la gente, explica el autor. Lo curioso es que a lo largo de su vida, este filósofo le habló siempre como un cómplice.

«Nietzche me enseñó siempre que lo peor de todo es el resentimiento y que lo importante es decir sí a la vida. Que la vida puede ser mala, terrible, regular pero que merece decirle que sí.

En sí, un filósofo que puede representar lo peor pero que a la vez invita a celebrar la vida, quizá la metáfora con la cual el autor logra desmontar esos mitos a lo largo de la obra.

HOJA DE VIDA

- Biografía José Andrés Rojo nació en La Paz, en 1958. Estudió hasta los 13 años en el Colegio Alemán de esta ciudad. Continuó sus estudios en Madrid (España) en el colegio Alemán de esa ciudad.

- Estudios Es Licenciado en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.

- Publicaciones A lo largo de su carrera publicó diversidad de textos, ente ellos se puede mencionar: Hotel Madrid (Fondo de Cultura Económica, 1988), un ensayo sobre la cultura juvenil de los años ochenta; Peter Gabriel (Cátedra, 1994) y Vicente Rojo. Retrato de un general republicano (Tusquets, 2006; XVIII Premio Comillas), y ha participado en el volumen colectivo coordinado por Ángel Viñas En el combate por la Historia: La República, la guerra civil, el franquismo (Pasado y Presente, 2012).

- Labor Se incorporó al diario El País en 1992, y ha estado vinculado desde entonces al suplemento Babelia, a Cultura y, desde 2009, a Opinión.

Mauricio Souza Crespo

Camino a Trinidad, como sugiere su título, es una novela de aprendizaje. Y ya se sabe que las novelas de esta persuasión suelen recurrir, en tanto modo privilegiado, a los viajes y desplazamientos. En su manera contemporánea más frecuente -la narración de carretera, los aprendizajes se producen precisamente gracias a las interrupciones de la rutina que el camino demanda. En este caso, ese camino es un río. En la selva. En Bolivia.

Acaso los viajes permitan imaginar varias cosas. Menciono dos: conducen a un estado reflexivo y, a la vez, abren la posibilidad del encuentro con lugares, personas, objetos que, en nuestras rutinas sedentarias, nunca podríamos haber conocido. Esta doble pulsión del viaje -introspectiva pero también exploratoria- es la que caracteriza el Camino a Trinidad de José Andrés Rojo.

Pero, claro, en Camino a Trinidad no hay un viaje sino varios. Y esos varios viajes son más bien regresos, esa forma intensa que, además de introspecciones y descubrimientos, convoca los que se podrían llamar «los paisajes de la memoria. La cosa es así: el 2007 el narrador regresa a Bolivia en busca de pistas de un amigo desaparecido, con el que hizo un viaje a Trinidad en 1977.

A la vez, ese viaje de 1977 es como un eco o una estela nostálgica de experiencias de 1970 -la guerrilla de Teoponte que, como se sabe, fueron a la vez una suerte de homenaje o gesto de admiración a hechos de 1967. En esta serie de regresos hay una suerte de melancólica sospecha de la repetición, que, creo, nunca es postulada con ironía -es decir, como farsa- sino más bien como la repetición del fracaso.

Felizmente para el lector, los regresos de Camino a Trinidad están determinados por los afectos más que por las conjeturables nostalgias ideológicas o éticas que este periodo histórico ha despertado en la cultura latinoamericana. Es como si la novela de Rojo intentara recuperar esa intensa curiosidad o entusiasmo por los otros, por el prójimo, de la que sólo somos capaces en la infancia o la primera juventud y que luego perdemos. Es esa curiosidad y entusiasmo por lo que la novela llama «los delgados hilos de una infancia compartida la que, para mí, es el centro de la novela.

Porque es difícil rescatar otra cosa que afectos de esos emprendimientos mítico-fierreros de la época. Es decir, de la desdeñosa y desinformada guerrilla del Che o de las escandalosas irresponsabilidades de Teoponte. Esto, en la novela, está claro. Por eso no es casual que su primer capítulo se organice alrededor de un revólver, ese fetiche de los voluntarismos revolucionarios de clase media.

Camino a Trinidad es entonces un historia de fracasos. Poco importa que estos sean personales o históricos, sobre todo en una zona del mundo donde esta distinción no tiene mayor sentido y donde este -el fracaso- se da con tanta generosidad.

La novela avanza según tres procedimientos: a) la postulación de objetos -un revólver, una araña, un libro, una chompa- en tanto punctums o nudos o motivos que organizan el relato, resistencias casi a las abstracciones también tratadas; b) la constante manera en que los tiempos de los varios regresos (históricos y personales) se interfieren y se califican; c) y cierta curiosidad por el recuento y comentario de textos -como el Habla Zaratustra de Nietzsche- que sirven para iluminar, por su distancia o su cercanía, lo que la novela quiere contar.

¿Cómo leer Camino a Trinidad desde aquí y a más de 10 años de un gobierno que devotamente ha exaltado variadas nostalgias fierreras, esos mitos o necrosis revolucionarios que nunca se examinan y sólo se celebran?

Supongo que una posibilidad es la que la misma novela sugiere: con el cariño con que podemos reconstruir y reconsiderar nuestra historia sentimental -siempre específica, tal vez compleja-, pero con la vital distancia que autoriza y exige el completo fracaso de nuestras simplificaciones políticas.

Fuente: paginasiete.bo