El libro del argelino Albert Bensoussan, publicado por El Ateneo, invita a leer al poeta granadino si no se lo conoce, a reelerlo aunque se lo conozca a fondo, y levanta el telón sobre sus aventuras en la Buenos Aires que amó.

Con pasión de coleccionista e investigación digna de Sherlock Holmes –tal su riqueza–, el argelino Albert Bensoussan, escritor, traductor, profesor de literatura española, publicó en 2010, vía Gallimard, Federico García Lorca, 415 páginas, presentado ahora por Editorial El Ateneo.

Más que oportuno. A 81 años del fusilamiento –asesinato– del poeta granadino, y complemento perfecto de los libros que le dedicó el hispanista Ian Gibson (Dublín, 1939), el trabajo de Bensoussan redescubre no sólo al poeta que presagió su muerte pero no huyó: también al artista en estado puro que dominó todas las cuerdas…

Hacia 1924 y todavía lejano el oscuro rincón en que pasaría su última noche, dejó en su Romance sonámbulo este aleteo del negro pájaro ominoso: «Pero yo ya no soy yo / ni mi casa es ya mi casa».

Todavía, y cuando ni siquiera se sabe, pese a la minuciosa búsqueda, qué fue de su cuerpo, se conjetura la causa del asesinato. ¿Acaso estas palabras? «Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos; pero odio al que es español por ser español y nada más, y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula (…) pero no creo en la frontera política».

¿Por qué le abrieron ocho bocas en el pecho aquella madrugada del 19 de agosto de 1936, cerca de su Granada y bajo un olivo, quizá en un punto del camino entre Vínar y Alcafar?

Que se sepa, por nada… o por todo: la estúpida y criminal razón del odio. Sólo hay pruebas de que firmó, con muchos intelectuales, un manifiesto socialista, y que dijo más de una vez:

–Siempre estuve y estaré con los que tienen hambre.

Eso, más su relación íntima con Salvador Dalí en sus días de estudiante, bastó para que en su ficha policial quedara escrito «masón, rojo y homosexual«. No por nada Federico escribió en su poema sobre la Guardia Civil: «Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras».

Ian Gibson, en sus dos biografías, sugiere que además de condenarlo por su cercanía a políticos socialistas en la España fascista, le colgaron el sambenito de «espía de los rusos» (¿?)

Imaginarlo en tal actividad es un disparate planetario: como matando ruiseñores o aplastando flores…

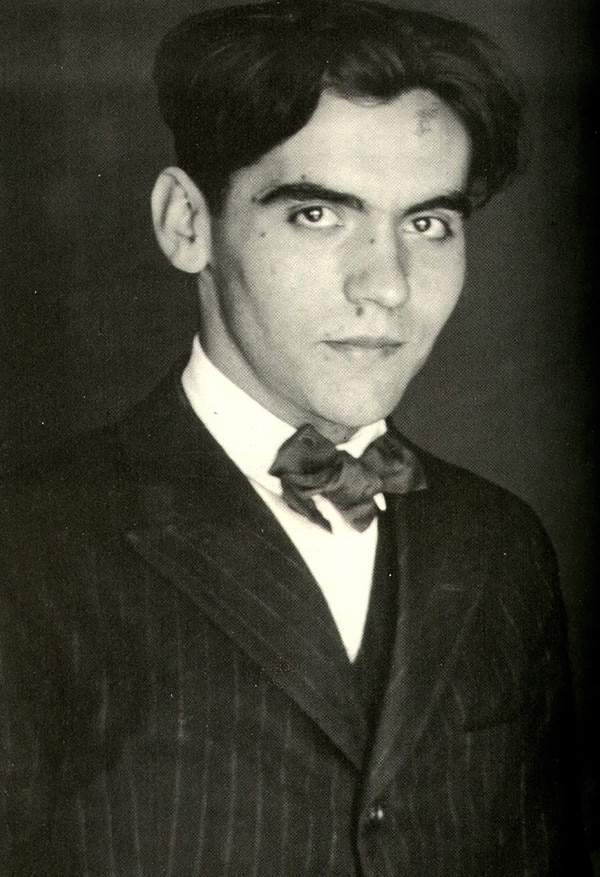

¿Cómo era? Le dejo paso al argelino Bensoussan, hombre de la misma tierra natal que Albert Camus. «He aquí un hombre joven, encantador, espontáneo, turbulento, hablador y ruidoso, que vive rodeado de un círculo de amigos atentos en el que brilla y sobresale. Tiene todos los dones: recita sus poemas, escande (mide) los de otros –y será, sobre los tablados de su Barraca, el inolvidable recitador de La tierra de Alvargonzález, de Antonio Machado–, toca maravillosamente el piano, la guitarra, pinta, dibuja, declama y canta, es un poeta. También es hermoso, a pesar de su caminar vacilante, sus párpados pesados, sus labios gruesos, su mirada encendida, su voz ronca».

En 1927 y en la Residencia de Estudiantes madrileña, escenario de las explosiones geniales de Federico, Salvador Dalí y Luis Buñuel (el último en llegar: detestaba el amorío del granadino con el catalán), el autor de Romancero gitano y de Poeta en Nueva York, los opuestos polos de su genio, se divertía –¿o auguraba?– su propia muerte. Se tumbaba en la cama, hacía extrañas muecas con su cara y convulsiones con su cuerpo, lo metían en un ataúd, lo llevaban al cementerio, y allí representaba su resurrección.

Un juego, sí. Pero siempre en clave de premonición…

Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca, hijo de Federico García Rodríguez, rico plantador de remolacha azucarera, y de Vicenta Lorca, de familia pobre, maestra de escuela y firme impulsora de su hijo en cuanto éste enprendía, se diplomó en Derecho y Filosofía, pero jamás ejerció. Su espíritu y su perpetua distracción navegaban por otros mares…

Sin embargo, ya famoso por su teatro esencial: Bodas de sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba, Mariana Pineda, no ignoraba que sus costumbres privadas, su arte y su discurso humanista –jamás comunista a pesar del consejo de Juan Ramón Jiménez– lo convertían en un enemigo esperando la hora del paredón.

Pudo eludir la muerte: le ofrecieron refugio seguro en la zona republicana, y exilio más seguro aún en México o Colombia. Pero, acaso por la sospecha o la certeza de que moriría joven, se negó. Sin embargo, cuando advirtió que la Falange le pisaba los talones, se refugió en la casa del poeta Luis Rosales: una familia franquista que luego del fusilamiento de Federico fue acusada de haberlo entregado a sus verdugos. Pero no fue así: lo protegieron, y más tarde abjuraron de del franquismo.

«Rafael, estos campos se van a llenar de muertos«, le dijo a su amigo Martínez Nadal, periodista y crítico literario, poco antes del fatal 18 de agosto en que lo detuvieron: también el día del santo de su padre…

El triste final es sabido y resabido, llorado y rellorado.

Es mejor sacarlo del pie de ese olivo y de los fusiles, y traerlo a Buenos Aires, otro de los puertos de su corazón.

Ahora es octubre y es el Año de Gracia de 1933, y Federico sale de las entrañas del transatlántico Conte Grande, invitado por la Asociación Amigos del Arte para que pasar aquí algunas semanas… que por fascinación, amor o lo que fuere, se alargan a seis meses.

Se aloja en el hotel Castelar, en la españolísima Avenida de Mayo número 1152, y en la habitación 704: hoy, punto turístico de visitas guiadas.

Enamorado del café Tortoni, comparte mesas, risas y letras con Victoria Ocampo, Norah Lange, Oliverio Girondo, un tal Carlos Gardel…, y declara que ese salón «me recuerda al Rinconcillo de Granada, el café de mis tertulias».

La ciudad se rinde a sus pies. Lola Membrives repone Bodas de sangre en el teatro Avenida. Se asombra por la batalla –sin armas, sin muertos: sólo puteadas y sillazos– que libran republicanos y franquistas a miles de kilómetros de Madrid. En el café Iberia, los primeros; en el Español, sus enemigos.

Le escribe a sus padres: «Estoy tan abrumado por la cantidad de agasajos y atenciones… En esta enorme ciudad tengo la fama de un torero».

En una de sus biografías, Ian Gibson recuerda que «durante seis meses será difícil abrir la prensa sin leer algo acerca del prodigioso andaluz que ha caído como una bomba sobre Buenos Aires».

Pero no le falta melancolía. Según una testigo, «extrañaba a su madre, tenía miedo de que se enfermara, y no volverla a ver». Pero el desfile de notables (periodistas, dramaturgos, poetas) no cesa. Se alistan en la comitiva Pablo Neruda –¡encuentro cumbre!–, Raúl González Tuñon, Conrado Nalé Roxlo, Edmundo Gibourg, Alejandro Berruti, Eva Franco…, y siguen las firmas.

Neruda –será la última vez que se ven– dice:

–He visto en Buenos Aires el apogeo más grande que un poeta de nuestra raza haya recibido… Las grandes multitudes oían con emoción y llanto sus tragedias de inaudita opulencia verbal. En ellas se renovaban, cobrando nuevo fulgor fosfórico, el eterno drama español: el amor y la muerte bailando una danza furiosa, el amor o la muerte enmascarados o desnudos».

Un día entre los días lo invitan a la quinta de Don Torcuato Los Granados, opulento refugio de Natalio Botana, creador y zar del diario Crítica, un fenómeno editorial que en esos años vendía, en varias ediciones –cuarta, quinta, sexta– no menos de un millón de ejemplares por jornada.

De regreso, ya de noche, alguien le pregunta:

–Federico, ¿qué te ha parecido Botana?

–Es… ¡un rey bandido!

Como era de imaginar, no todo es conferencias, estrenos, largas tertulias de café, cultura al rojo vivo y full time, lectura de poemas, piano, guitarra… Porque el genial andaluz algunas noches desaparece, y algunas buenas almas deben rescatarlo en el puerto, donde ha ido a vagar… y no precisamente a inspirarse en las aguas marrones, las luces mortecinas, los barcos anclados, las sirenas lejanas.

Quizá estas líneas sean entendidas, pues no serán explicadas…

Se va en abril de 1934. En agosto del 36 estará muerto.

(Post scriptum: algunos ecos torpes o injustos lo sobreviven. Empezaron en la Residencia de Estudiantes madrileña, donde Dalí y Buñuel, surrealistas, lo escarnecían por los poemas de su Romancero Gitano, que juzgaban popular, realista en exceso, complaciente…. Que Federico refutará largamente con el ultraísmo de Poeta en Nueva York, una larga aventura de su lenguaje. Dejo para el final dos episodios. Uno, sombrío, irritante, cruel. Cuando supo que Federico había muerto fusilado, Salvador Dalí celebró la noticia con un grito canalla:

–¡Olé!

Y Borges fue demasiado a fondo, traicionando la sutileza que empleaba para injuriar, ese arte que tanto admiraba de los ingleses. Despreciaba a García Lorca, lo consideraba «un poeta de utilería, sin pasión (¿?), un andaluz profesional que sólo entró en la posteridad porque lo fusilaron». También definió al escritor José María Salaverría (1873–1940) como «escritor o artefacto vascuence», y a Evaristo Carriego (1883–1912), a quien le dedicó un ensayo, «un payador abombado por el endecasílabo». Estos dos casos pueden inscribirse en la categoría de boutades. El de Federico, en cambio, oscila entre la ligereza, el insulto y la injuria.)

LEA MÁS:

_________

Vea más notas de Cultura

Fuente: infobae.com