En este texto, el sobrino de Ernesto y Celia destaca la figura de su tía en el contexto familiar y cuenta la estrecha relación de los hermanos. Además, describe su estilo entre hippie, feminista y desinhibido, a la vez que lo asocia al gran ícono de la Revolución

Tenía seis años, había elegido un barco anclado en el Dock Sud de Buenos Aires para participar del concurso de pintura de La Boca al que me llevó mi tía Celia. El barco se movía pero logré pintarlo como si lo hubiese captado con una cámara, con un parpadeo prolongado.

El día de los premios me llevé el tercero; al ver el primero y el segundo me sentí tan frustrado que mi tía me preguntó que me ocurría, le dije que mi pintura era mucho más arriesgada y lograda que aquellas dos, entonces me dijo:

-Martín, no sientas lástima de vos mismo- y fue una de las frases que, junto a un manojo de citas literarias, me han acompañado como muletas a lo largo de la vida.

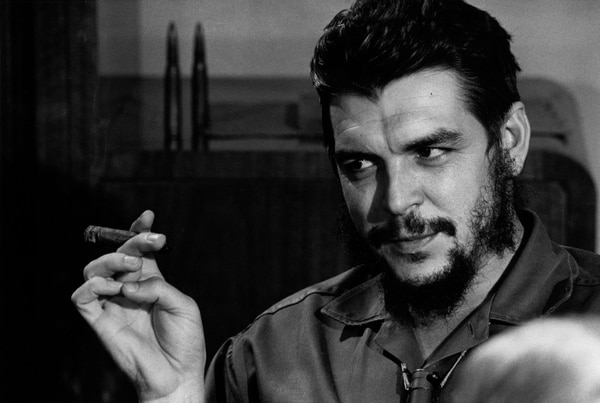

Celia es la hermana mayor de mi padre, ya que el mayor de todos, Ernesto, el ínclito personaje de la política, la mística y la leyenda, concluyó su círculo vital mucho antes que los hermanos. Celia aún vive, viaja de un lado a otro, pinta, imparte clases, tiene energía para protestar por toda injusticia que se comete alrededor del mundo. Es inagotable, pero sobre todo es la persona más coherente que he conocido dentro y fuera de la familia, en la realidad y la ficción.

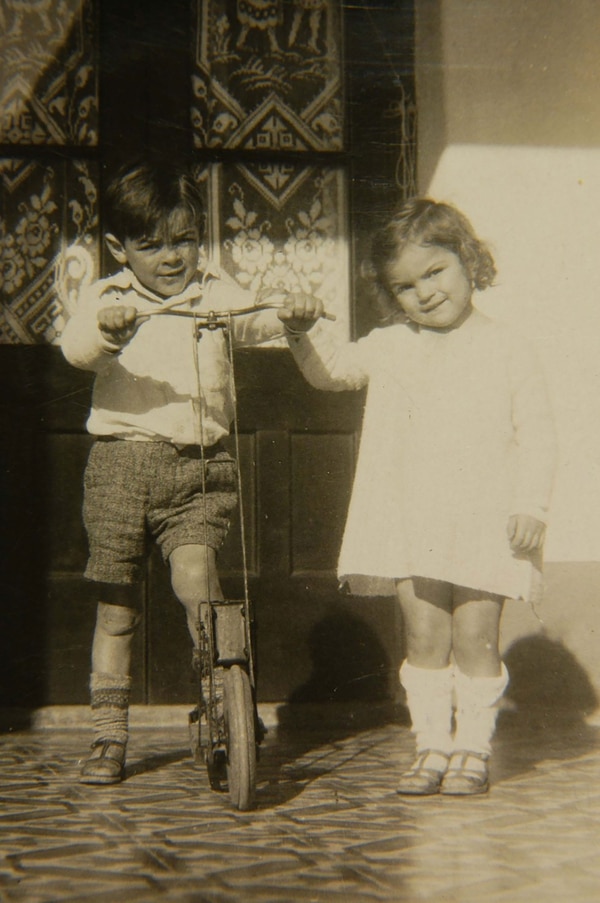

Los Guevara eran cinco hermanos; fueron criados por mis abuelos Ernesto y Celia, él un bon vivant, personaje pintoresco de Buenos Aires nacido con el siglo XX, emprendedor empedernido que no concluía ningún proyecto, le seducía más la fase creativa del sueño que su concreción, solidario con los exiliados republicanos españoles, y aunque pertenecía a una familia tradicional de costumbres conservadoras, mostraba un cariño inusual para la época con sus hijos a través de juegos, risas, charlas y debates, como más tarde lo hiciera con sus nietos. Hombre pícaro, de recursos en la charla, seductor, hedonista a la manera que un caballero podía permitirse entonces. Y mi abuela Celia, una mujer de una educación estricta pero rica en virtudes, en colegios de monjas a las que siempre recordó con afecto a pesar de su temprano ateísmo y feminismo militante. Nadaba kilómetros, tenía una proverbial puntería en tiro con arma larga, fue de las primeras damas argentinas en cabalgar con las piernas a ambos lados de la montura, en fumar y cortarse el pelo a la garçon. Ella fue quien puso a mi tío Ernesto -mucho antes de ser el «Che»- a aprender francés a los dos años y a Celia a aprender inglés con una institutriz inglesa, y no les permitía abandonar jamás las lecciones. Lectora empedernida y fuente de la cual Ernestito extrajo la conclusión de que todo en la vida puede lograrse mediante la fuerza de voluntad.

Tía Celia tenía un año y medio menos que su hermano Ernesto, pasaron la niñez y juventud estrechamente unidos en juegos y deportes. Ernesto estudió medicina, que era una carrera familiar, y Celia, arquitectura, como quería su padre, que era ingeniero civil. Ambos recitaban a Machado y quizás por ello tomaron caminos distintos.

Celia no habla en público y casi tampoco en privado de su hermano por temor a que sus palabras sean utilizadas. Todavía ni siquiera ha podido mirar las fotos del cuerpo sin vida del Che en la infame escuelita boliviana. Para ella, él sigue siendo el hermano mayor, el de las hazañas. Jamás obtuvo prebendas de su imagen sino que, por el contrario, se ofreció para aportar conocimientos de arquitectura en una Cuba que se había quedado de repente vacía de profesionales.

No sé si por haber sido un niño que prefería los rincones para expresarme con mayor libertad hablando conmigo mismo y mis duendes o fantasmas, o porque admiraba su estilo entre hippie, feminista, desinhibido y su imagen, que me permitía sentir atracción con el toque del barniz edípico que le daba ese costado hereje e irreverente que siempre me ha cautivado, o simplemente por los enigmas del afecto, lo cierto es que a lo largo de los años seguí viendo a Celia de un modo u otro. Siempre me enriquecí con sus historias, sus puntos de vista completamente disparatados y a la vez exactos; hemos seguido visitándonos con el océano mediante y soy testigo de cómo, no sólo se puede vivir la vida entera amparado en un grado alto de coherencia, sino que, precisamente, hace la vida más fácil de ser entendida, aún cuando presente mayores obstáculos, es decir, la hace además más llena de sentido y sobre todo del poder supremo que otorga ser consecuente y acreedor de una dignidad consensuada.

Cuando me preguntan cómo sería el Che si estuviese vivo -una abstracción en la cual caben dos posibilidades: que Ernesto permaneciese con la edad del héroe de los afiches o que cargase con sus correspondientes ochenta y nueve años-, no tengo dudas. Si a lo largo de la vida, Ernesto hubiese logrado mantener su coherencia, su valor y su capacidad para romper convencionalismos, sería como tía Celia.

LEA MÁS:

Fuente: infobae.com