En 1948, con la creación del Estado de Israel, un país desapareció de los mapas. Se llamaba Palestina. Su gente fue despojada, sus aldeas borradas, sus árboles talados. Lo que para unos fue el cumplimiento de una promesa bíblica, para otros fue el inicio de un exilio que no termina. Esta es una historia de colonización moderna, construida entre Europa y el Levante, entre la memoria negada y el derecho al retorno.

Fuente: Ideas Textuales

Si uno escucha los discursos oficiales o las simplificaciones mediáticas, el conflicto palestino-israelí aparece como una guerra milenaria entre religiones, una especie de maldición geográfica que condena a musulmanes y judíos a odiarse sin fin. Pero basta rascar la superficie para descubrir otra historia: la del colonialismo moderno travestido de redención espiritual.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El sionismo, desde sus inicios en el siglo XIX, fue una ideología política europea que bebió del nacionalismo romántico y del expansionismo imperial. Theodor Herzl, su padre fundador, no era un rabino ni un profeta, sino un periodista laico que imaginó un Estado judío como una barrera civilizatoria entre Europa y Asia. Palestina no era su única opción, también consideró Argentina o Uganda. Pero eligió esa franja de tierra por su potencia simbólica. «Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra», decían. Aunque en realidad, la tierra tenía pueblo.

Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico prometió independencia a los árabes si se levantaban contra los otomanos. Pero al mismo tiempo firmó los Acuerdos Sykes-Picot con Francia, repartiéndose Medio Oriente como una torta, y emitió la Declaración Balfour en 1917, comprometiéndose a crear un hogar nacional judío en Palestina. En menos de una década, los árabes pasaron de aliados a estorbo.

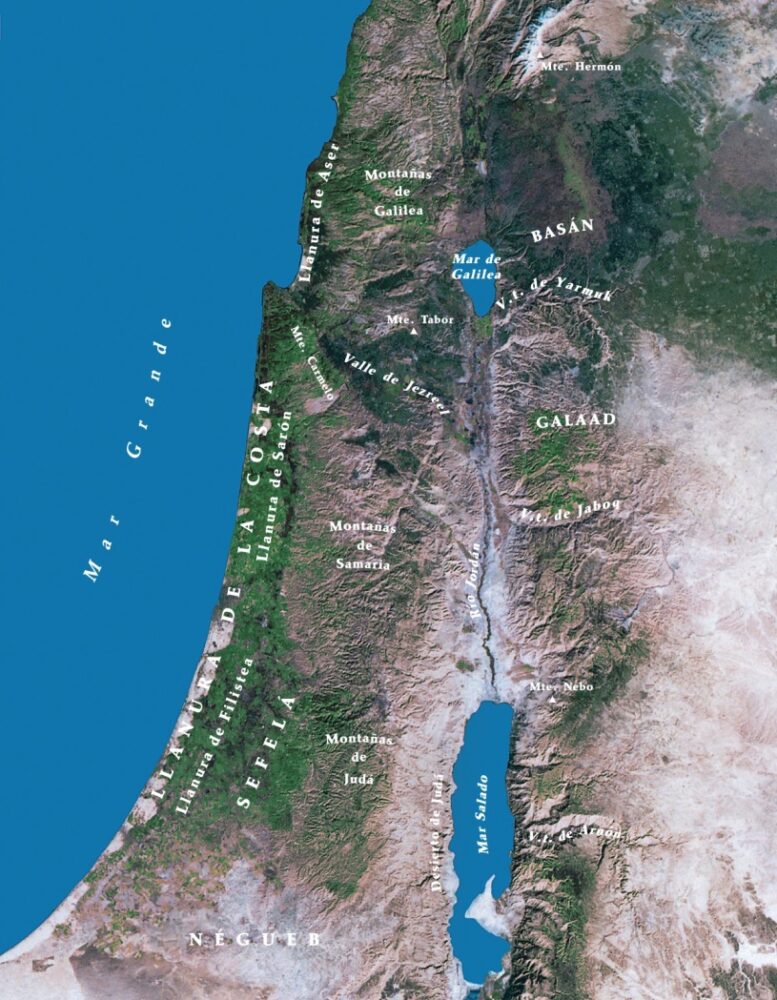

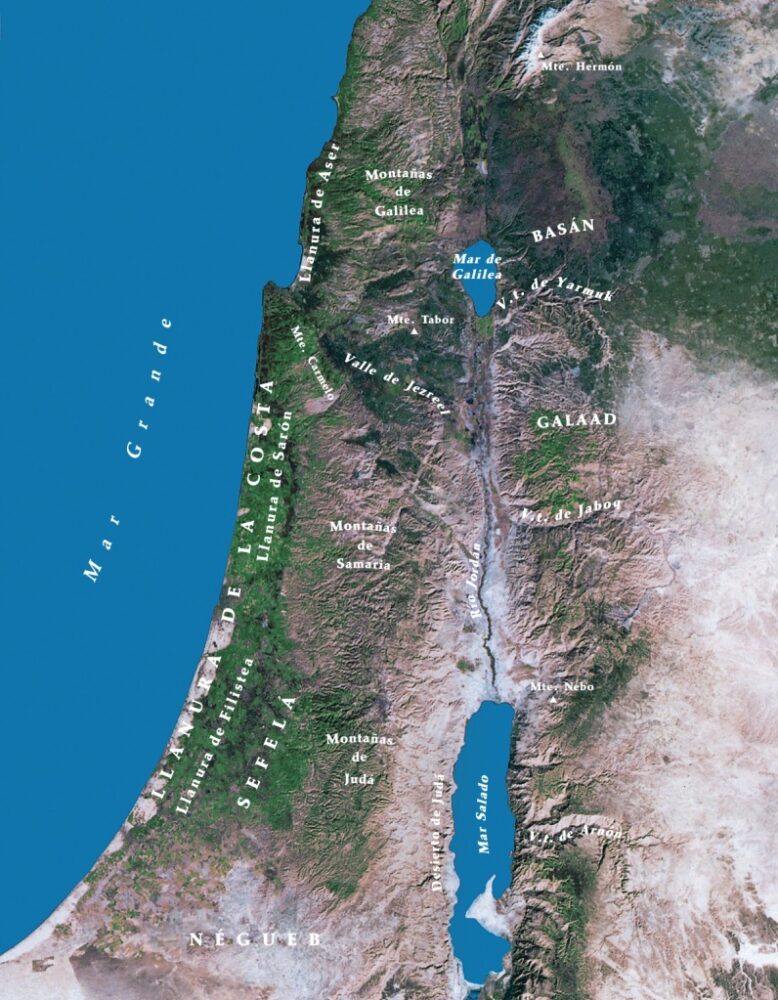

La colonización no llegó en barcos de guerra, sino en oleadas de migración organizada. El Mandato británico facilitó la expansión del Yishuv, la comunidad sionista, que compró tierras, fundó kibutzim y trazó mapas donde los nombres árabes desaparecían. En 1947, las Naciones Unidas votaron la partición de Palestina. A pesar de que los árabes eran mayoría, el nuevo Estado judío recibió el 55% del territorio. Al año siguiente, estalló la guerra. Israel nació. Los palestinos se hundieron en la Nakba.

Nakba significa “catástrofe”. No es un término ideológico, es una palabra con carga de luto. Entre 750.000 y 800.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares en 1948. Nur Masalha documenta este proceso como una limpieza étnica deliberada, basada en el Plan Dalet y ejecutada mediante el terror, la demolición y la ocupación. Las casas fueron dinamitadas, los olivares arrancados, los nombres reemplazados por hebraizaciones.

El discurso oficial israelí niega la existencia de la Nakba. La narrativa fundacional del sionismo se sustenta en mitos de redención, tierra vacía y retorno bíblico. Los árabes son invisibles en los libros escolares, los nombres palestinos se borran de los mapas, y la memoria colectiva es desplazada por un relato heroico de pioneros y desiertos florecidos.

¿Quién cuenta la historia? ¿Quién tiene derecho a la memoria? En ausencia de un Estado propio, los palestinos han conservado su Nakba a través del exilio, la tradición oral, el cine, los mapas trazados a mano y los recuerdos transmitidos entre generaciones. La memoria israelí, formada en buena parte por la Shoá y el trauma del antisemitismo europeo, ha negado sistemáticamente la narrativa palestina.

La asimetría es brutal. Por un lado, un Estado con ejército, fronteras, museos, universidades, diplomacia y memoria institucionalizada. Por el otro, una nación sin Estado que lucha por mantener viva su historia

En la raíz del conflicto no hay una guerra religiosa, sino un proyecto de colonización que ha negado sistemáticamente la existencia y los derechos de otro pueblo. Y ningún proceso de paz puede ser legítimo si no reconoce esa historia. El derecho al retorno, la restitución de propiedades, el reconocimiento de la Nakba no son concesiones: son condiciones mínimas para una reconciliación verdadera.

Quizás la solución política aún esté lejos. Pero hay un principio ético irrenunciable: toda historia tiene derecho a ser contada. Y Palestina aún espera que el mundo escuche su voz.

Por Mauricio Jaime Goio.

Fuente: Ideas Textuales