La verdad histórica en torno al 20 de octubre de 1548 está impregnada de leyendas. Dos fundaciones: una criolla y otra de indígenas. Una refundación a espaldas de Alonso de Mendoza. La región mira al Pacífico, pero la red caminera es insuficiente. La ciudad es de las más atractivas para los turistas

La Prensa

La Paz celebra 461 años de su fundación sin entrega de obras

La ciudad de La Paz festeja hoy el 461 aniversario de su fundación con pocos anuncios de obras por parte de la Alcaldía y la Prefectura. La Asamblea Municipal se reanuda también en esta jornada, para retomar el debate sobre la Carta Orgánica autonómica. El presidente Evo Morales encabezará los actos oficiales en la localidad de Laja.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Ni la Alcaldía paceña ni la Prefectura programaron la entrega de trabajos. El presidente Evo Morales participará en los festejos en la localidad de Laja

El departamento de La Paz celebra este martes 461 años de su fundación sin entrega de obras, pero con actos protocolares en Laja y en la ciudad sede del Gobierno.

El presidente Evo Morales participará en los actos centrales que se llevarán a cabo en la localidad de Laja, donde en 1548 Alonso de Mendoza fundó la ciudad Nuestra Señora de La Paz.

En la sede del Gobierno, el alcalde Juan Del Granado liderará los actos conmemorativos, sujetos a una programación especial, que comenzarán a las 08.00 en la plaza Alonso de Mendoza.

El prefecto paceño, Pablo Ramos, asistirá a los actos organizados en la localidad de Laja, donde sesionará el Consejo Departamental.

Estas dos últimas autoridades no programaron la entrega de ninguna obra. El lunes, el alcalde Juan Del Granado, al momento de la reapertura la calle Bueno, anunció que ésa era una refacción en honor a las fiestas paceñas.

En Laja

De acuerdo con el programa oficial, Morales llegará a este municipio a las 06.20 para compartir un desayuno y luego participar en los actos previstos como la iza de banderas, la sesión del Consejo Departamental, el desfile escolar, cívico y militar, la eucaristía y un almuerzo oficial.

En la ciudad de La Paz, el presidente del Concejo Municipal de La Paz, Luis Revilla, informó que se entregará la condecoración Escudo de Armas de La Paz y la condecoración Prócer Pedro Domingo Murillo.

Se dará el reconocimiento póstumo Escudo de Armas de la Ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en el Grado de Servicios Distinguidos, a don Luis Lastra Fernández, quien nació el 11 de enero de 1906, fue empleado desde 1937 en la Alcaldía Municipal de La Paz y falleció el 13 de diciembre de 1998.

La Brigada Parlamentaria Paceña realizará también una sesión de honor como un acto de conmemoración y reconocimiento a la ciudad de La Paz. Esta actividad comenzará a las 09.30 en el Salón de los Retratos del Congreso Nacional.

Según el alcalde de Laja, Pedro Huanca, el cien por ciento de las comunidades de ese municipio cuentan con los servicios de agua potable, y hasta el 30 de mayo de 2010 el 85 por ciento de las comunidades tendrá agua potable.

Informó que se reconstruyen 13 laboratorios productivos en los núcleos centrales y subcentrales y se mejora la infraestructura deportiva en Laja, Tambillo, Curva Pucara, Pallina Laja, Sacacani y Cantapa.

Los programas

06.20. Recibimiento y desayuno oficial al presidente Evo Morales y su comitiva en el Complejo Deportivo de Laja.

07.30. Honores al Primer Mandatario e iza de las banderas nacional, wiphala y departamental en la plaza de la localidad.

07.45. Acto de ofrenda floral al pie del monumento de don Alonso de Mendoza en la plaza principal.

08.30. Eucaristía en honor a los 461 años de la fundación de Nuestra Señora de La Paz.

09.00. Solemne sesión de honor del Consejo Departamental de La Paz en el atrio de la catedral de Laja.

10.00. Inicio del desfile escolar, cívico y militar en la plaza de Laja y sus alrededores.

12.00. Demostración de danzas autóctonas en la plaza de Laja.

13.00. Almuerzo oficial.

En la ciudad de La Paz, a las 08.00 habrá una ofrenda floral en la plaza Alonso de Mendoza.

09.00. Inauguración de la Asamblea de La Paz en el Banco Central.

18.00. Sesión del Concejo Municipal en el Banco Central.

La Paz, 461 años de integración

La Razón

La verdad histórica en torno al 20 de octubre de 1548 está impregnada de leyendas. En las siguientes páginas conozca algunas de éstas que a pesar de los años permanecen imborrables.

¿Cómo se fundó la ciudad de La Paz? ¿Cuántas historias aprendidas desde la edad escolar son ciertas y otras sólo tienen una base mítica? Dos investigadores responden en los siguientes párrafos a estos cuestionamientos.

El historiador y periodista Carlos Mesa considera que los mitos y leyendas son producto de cualquier cultura que requiere explicar su propia existencia y orígenes. Sin embargo, también advierte que el apego al mito es peligroso cuando éste altera los hechos históricos. Para el ex primer mandatario, mantener distancia con los mitos y anécdotas permite apegarse al rigor que requiere el estudio de la historia.

En todo caso, el periodista y también historiador Rolando Carvajal preparó para esta edición especial de La Razón 16 referencias sobre mitos y verdades (cuadros de abajo y página del frente) sobre la Fundación de La Paz ( 20 de octubre de 1548) y los protagonistas de este hecho.

Entre los personajes figura, obviamente, Alonso de Mendoza, cuya actuación estuvo matizada de diversos dobles juegos políticos durante la guerra civil entre españoles o su conocido afán de encontrar oro. Éste posiblemente fue inspirado por los escritos de Fernández de Oviedo, quien 10 años antes de la fundación aseguró que en el valle, que hoy es La Paz, había pepitas de oro “como noeces”.

Los apuntes de Carvajal se refieren a las dudas relacionadas con el sitio donde falleció Mendoza, que, según algunos historiadores, fue en el norte paceño.

En otro punto, Carvajal precisa que, a diferencia de la verdad aceptada, la idea de fundar una ciudad entre Cusco y Charcas corresponde a una inspiración de Pedro de la Gasca y no así al capitán Mendoza.

Los apuntes del historiador y periodista también presentan las características de la población en 1548 y destacan la existencia de tres idiomas nativos.

El investigador aborda el tema del inicio del mestizaje en la antigua aldea. En ese entonces, los españoles, obedeciendo a sus propias normas, intentaron marginar a los indígenas para evitar la mezcla de linajes europeos con americanos, aunque este propósito tuvo un éxito muy reducido.

Dieciséis mitos y verdades sobre la fundación de Nuestra Señora de La Paz (Rolando Carvajal)

1 Los incas ya explotaron el oro de Chuquiabo

De un puñado de ayllus aymaras y de grupos mitimae enviados, tanto por los pueblos aledaños como por el Inca, desde el norte y centro del imperio para explotar los yacimientos auríferos y otros recursos locales, el pequeño poblado mutiétnico de Chuquiabo asentado en la explanada de Churubamba comenzó desde 1538, 10 años antes de la fundación del pueblo nuevo de los españoles, a transformarse sustancialmente con la presencia hispana.

Desde tiempos precolombinos la zona era utilizada para los intercambios de productos andinos y amazónicos como la coca, maderas y frutas de los yungas y el charque, el chuño y el ispi de la puna.

Durante la conquista, la región adquirió mayor relevancia por parte de los conquistadores, ya que resultó ser clave para facilitar las comunicaciones y el comercio.

2 Las exploraciones de Alonso de Mendoza

Alonso de Mendoza y su escuadra llegaron a la región que luego fue la ciudad de La Paz desde los Yungas, según se desprende de los testimonios recogidos por Pedro Cieza de León.

Mendoza y sus compañeros volvían a esta zona después de recorrer varias regiones del Collasuyo, emergieron por los pasos prehispánicos del Taquesi-Ovejuyo o Choro-Zongo-Laja, también tuvieron un infortunado ingreso a los Chunchos y los Mojos, donde el grueso de la expedición atravesó incluso el gran río Diabeni de los Omapalcas.

Los exploradores se internaron más allá de las llanuras del actual Yucumo para volver a la cordillera por los caminos empedrados de Larecaja y Chuquiabo. Entonces, Mendoza y sus compañeros de aventura emprendieron, desde Huarina, la marcha hacia el sur, por Aullaga y Tupiza, hacia los chiriguanes.

3 Convivían diversos grupos étnicos

En menos de 40 años de vida, los primeros 500 habitantes del valle, que vivían apiñados en 90 familias gobernadas por cuatro caciques, se multiplicaron hasta sumar 6.000 pobladores y ya en 1675 alcanzaron un total de 12.600.

Pero esta explosión demográfica es casi una anécdota si se recuerda que el crecimiento urbano eliminó a varios grupos étnicos (cupi, collana, lupacas, chinchaysuyos y otros), que fueron asimilados bajo el término genérico de indios.

Todas esas etnias fueron reducidas desde 1573 a un solo pueblo con dos parroquias: San Pedro y Santiago del Chuquiabo. Posteriormente, los españoles agregaron los curatos de indios y “piezas de ébano” (negros) de San Sebastián y Santa Bárbara.

Con los siglos, la mayoría india dejaría lugar a la masa mestiza con la que se identifican, actualmente, casi todos los paceños.

4 Hubo dualismo de poder prehispánico

En 1596, el corregidor Cabeza de Vaca da cuenta de la existencia de dos parcialidades: anansayas y urinsayas con una cabeza de gobierno, el curaca, antiguamente designado por el Inca, y que trabaja colaborado por yanapaques (segundas personas) y jilacatas. Para Ramos Gavilán (1621), los anansayas eran forasteros advenedizos, gente sin tierra ni patria, enviados del Inca, mientras que los urinsayas eran naturales de la provincia y mantenían “por piedad” a los anansayas. El dualismo prehispánico se reflejó también en dos parcialidades gobernadas por los caciques Quirquincha, en Churubamba, y Uturuncu, en la otra orilla del río Apumalla, además, había dos pueblos controlados por los jilacatas Chuqui-Ima y Nina. El virrey Toledo (1573) redujo a los ayllus a parroquias de indios en los extramuros de la ciudad, instaurando el sistema de dos repúblicas: una india y española.

5 Vaca de Castro propuso la fundación

El proyectista de una ciudad nueva, ubicada entre el Cusco y Charcas, fue Cristóbal Vaca de Castro, en 1542, y no La Gasca, en 1548, éste quiso coronar su victoria sobre los pizarristas con una ciudad y aprovechó la propuesta del primero. Mendoza fue el fiel ejecutor de ambos designios.

Sin embargo, la decisión de dar el salto desde Laja hacia la cuenca del Chuquiabo, sobre la explanada de Churubamba, a los pies de la huaca (adoratorio de Choquehuanca, Calvario posterior), fue de Mendoza.

El Cusco demandaba que el pueblo nuevo recayera sobre su jurisdicción. A pesar de ello, los enemigos de Mendoza, incrustados en el Cabildo (encabezados por el mariscal Alonso de Alvarado, viejo conocido de la conquista en México y Guatemala), impugnaron el asentamiento e instigaron al traslado de éste a Yunguyo.

6 Los misterios de la vida del fundador

Los primeros datos sobre Alonso de Mendoza vienen de protocolos de la ciudad de México (1525) por su relación con Tenochtitlán y Santisteban del Puerto (Panuco, Tampico). Pedro Cieza y Gutiérrez de Santa Clara son quienes primero lo mencionan, además de que agregan referencias de Pedro de Valdivia y De La Gasca. El bibliógrafo paceño Rosendo Gutiérrez elaboró la primera semblanza de Mendoza (1875-77) y luego Luis S. Crespo (1906). Nicanor Aranzaes elaboró en 1915 un resumen biográfico, que los autores del IV Centenario utilizaron a gusto y sabor, hasta que en 1965 Gabriel Feyles lo completó con notas sobre las Actas del Cabildo, que incluso portaban equívocos sobre su cuna. La biografía fue retomada por Alberto Crespo (1972 y 1980). Adolfo Morales, en 1984, reveló un pedido de Mendoza al Rey para volver a España.

7 La primera “relocalización” indígena

A diferencia de los indígenas de Chuquisaca (lugar de lanzas entre los antiguos Charcas), los nativos de Chuquiabo (señora lancera-lanza capitana) no tuvieron “el privilegio del cual gozaron los ayllus yamparas en la fundación de La Plata: recibir una cuadra mayor, frente a la Catedral de la ciudad” (Saignes, 1985).

Ciertamente, la ciudad española comenzó a marginar a los ayllus y reducciones indias, apropiándose, en cambio, de su espacio; hasta copar casi todo en un proceso de unificación jurisdiccional y urbana que arrasó con las tierras comunales, que se convirtieron en estancias ganaderas, viñedos y frutales. Fue la primera relocalización de la población indígena; de manera que Nuestra Señora de La Paz asimiló a Chuquiabo ensanchando su radio urbano y convirtiendo a los comunarios en simple mano de obra disponible, barata y/o gratuita.

8 Princesa Uturuncu, gestora del mestizaje

Más que muchas matronas españolas (ricahembras, según Condarco, 1998) las primeras gestoras del mestizaje en la ciudad de La Paz fueron doña Genoveva Uturuncu, hija del cacique Uturuncu, desposada con uno de los primeros vecinos españoles en La Paz.

Otras princesas indias, hijas de los restantes tres caciques indígenas: Nina, Chuqui-Ima e Irusuta, además de la progenie del curaca Quirquincha, gobernante mayor, de hondas raíces quechuas, compartieron su vida con los conquistadores.

También Alonso de Mendoza pudo contribuir al mestizaje, como ocurrió con sus compañeros de armas, pues desde entonces aparecieron los diversos Mendoza en La Paz. Pese a la decisión oficial de los españoles de mantener alejados a los indígenas, la interacción entre locales y llegados impulsó el mestizaje.

9 Otros españoles llegaron antes a Chuquiabo

Los cronistas tempranos (Sancho de la Hoz, Pedro Pizarro) dan cuenta de que la zona fue explorada a finales de 1533 por cuatro marineros (Martín Bueno y Pedro Martín, ambos de Moguer, además de Diego de Agüero y Juan de Zarate). En 1535, Gabriel de Rojas llevó información confidencial para los Pizarro, en la que detallaba la existencia de ingente mano de obra gratuita y riquezas naturales en estas tierras. Otro grupo de visitantes estuvo conformado por la avanzada misionera de los “Tres Franciscos”: Francisco de los Ángeles Morales, Francisco de la Cruz Alcócer y Francisco Laroca, además de “dos hermanos legos”, quienes, ocho años después, entregarían a La Gasca los planos de la futura ciudad; los curas fundaron la primera capilla de barro en Churupampa. Durante la guerra entre almagristas y pizarristas, capitanes de uno y otro bando ocuparon el valle.

10 Alonzo de Mendoza ¿tránsfuga?

Es probable que el convencimiento de contar con héroes y próceres sin mácula influyó sobre los historiadores paceños del periodo 1915-1980. Los investigadores ignoraron la procedencia de Alonso de Mendoza y sus intereses personales como conquistador y encomendero. La descripción que preservó la historia no mencionó su doblez frente a Gonzalo Pizarro, que es abordada por los autores del siglo XX y no así en los del siglo XIX (Gutiérrez, Luis S. Crespo, Aranzaes y otros). Esta limpidez de imagen se mantuvo hasta los autores del IV Centenario (1984) que no hicieron referencia a que Mendoza probablemente fue un tránsfuga, como era común en su época. Un mediano reconocimiento de su ambivalencia y deslealtades fue incluido por Crespo, a partir de 1970, y reproducido por los autores del aniversario 450, en 1998.

11 ¿Chuquiago o Chuquiabo?

Chuquiago Marka es el nombre más popular y mestizado de La Paz. Ha sido difundido en las últimas décadas con evidente degradación de lo nativo y exaltación de lo folklórico y político (incluso un diario de crónica roja llevó este nombre). El nombre Chuquiabo se remonta a la forma en que los primeros cronistas y exploradores percibieron y asimilaron el vocablo aymara. El primero fue Cieza de León (1549), quien estuvo en La Paz.

En 1548, las primeras actas del Cabildo mencionan Chuquiabo y Chuquiapo. Cuatro años antes (1544), el comandante en jefe de los rebeldes encabezados por Gonzalo Pizarro, escribe en sus cartas el nombre de Chuquiapo, aunque la versión común es Chuquiabo. En 1985, Thierry Saignes decide utilizar Chuquiabo para el pueblo antiguo y Chuquiago para el neologismo que designa a La Paz.

12 El puquina en Chuquiabo

Aún décadas después de comenzada la colonización, el puquina era una de las “tres lenguas generales” que se hablaban en Chuquiabo, sobre todo entre los quiruas de Oyune (actual Uni, cerca de Ovejuyo/Chasquipampa, territorio de esta etnia especializada en el paso de coca desde los Yungas hasta la puna).

Hay reminiscencias de esta lengua (caracterizada por la repetición de vocales) a ambos lados de la cordillera real y todavía quedan sus huellas en algunos puntos geográficos aledaños: Cohoni, Kacaapi (Taquesi), ríos Kaaka, Boopi, poblado Cooco, Honoopa (Chacapa/Zongo). Según varios autores, también se atribuye al puquina haber sido la lengua de culturas anteriores, como la de Tiwanaku, otros señalan que fue el idioma secreto de la élite incaica, dejando al Runa Shimi (quechua) como idioma de habla popular, además del aymara.

13 Ventajas del asentamiento en Churubamba

Las razones para el asentamiento español en Churubamba eran más pragmáticas y estratégicas que el acceso a leña, agua o la pacificación luego de la guerra civil entre almagristas y pizarristas.

Chuquiabo era cabecera pacaxa del lado umasuyo, fronterizo con los antis (salvaje) y taypi (cruce de punas, valles yungas). El valle también tenía yacimientos auríferos en minas con un alto grado de desarrollo en el sistema del control vertical de pisos ecológicos, con valles como Río Abajo y tierras calientes; y los Yungas, interconectados con la puna o el Titicaca, hasta los tambos de Laja, Viacha, Pucarani. La explotación minero-agrícola era compartida por pueblos aledaños. Era la tierra del oro, las cerámicas y los orfebres, de los comerciantes de coca que cruzaban sin pausa los senderos prehispánicos y del ganado rumiando entre los pastizales.

14 Disputas sobre el origen de Mendoza

Alonso de Mendoza no vino al mundo en la ciudad de Zamora, como afirmó su hermano en 1551. Tampoco en Badajoz o Mérida, ambas en la provincia de Badajoz, ni en poblaciones cercanas a ésta última como Don Benito o La Garrovilla, según se acostumbró a divulgar en las primeras versiones hispanas y transformadas a lo largo de los siglos en La Paz, sino en el poblado de Garrovillas de Alconétar, a 25 kilómetros de la ciudad de Cáceres y a 130 de Mérida, en la actual comunidad autonómica de Extremadura. Garrovillas de Alconétar es el único municipio en España que se precia de tener a Mendoza entre sus “hijos ilustres”, hasta el punto que decidió honrar con su nombre una plaza del centro de la villa. Pero La Garrovilla, Badajoz, también quiere su parte y ha dado el nombre de Mendoza a un importante hogar de ancianos y a una de sus pocas avenidas.

15 Un fundador que recorrió el continente

Hay evidencia de que Alonso de Mendoza no apareció en el Cusco para la batalla de las Salinas (1538), combate en el que las tropas de Hernando y Gonzalo Pizarro vencieron a las de Diego de Almagro. El enfrentamiento respondió a la disputa por la posesión del Cusco, que estaba en poder de Almagro desde 1537. Mendoza llegó de Panamá y Sevilla (testimonios de A. de Morales, 1981). Años antes estuvo en Quito como alguacil mayor en 1535-36, designado por Almagro y revocado en el cargo por Sebastián de Belalcázar.

Llegó a Puerto Viejo, actual costa ecuatoriana, desde el puerto de La Posesión, en Nicaragua, proveniente de la isla Xaguegueis, Guatemala, donde participó de la conquista al mando de Pedro de Alvarado, hermano del tercer corregidor de La Paz, el mariscal Alonso de Alvarado, y segundo dueño de las tierras en Zongo.

16 Sin constancia de su muerte en Tipuani

No hay evidencia de que Alonso de Mendoza muriera en Tipuani. Sólo queda la constancia de su despedida del Cabildo, en junio de 1551, anunciando que iba a curarse en sus tierras de Larecaja.

Mendoza tenía por entonces a su hermano, Juan Dávalos, primer alcalde de Santiago y fundador de esta ciudad, como uno de los vecinos más prósperos del llamado Reino de Chile. En 1551, Mendoza trasladó a sus sobrinos y su hermana Ana bajo la tutela de su hermano.

El mismo Dávalos gestionó favores reales en Madrid para “unos hijos” de don Alonso, sin que se sepa respuesta de la Corona.

En todo caso, no hay evidencia de su muerte en los lavaderos de oro y son muchos los motivos para que se trasladase a Santiago, o volviera a Extremadura, la cuna de varios de los conquistadores españoles.

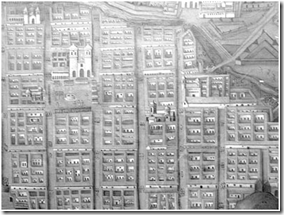

Dos fundaciones: una criolla y otra de indígenas

PRIMER DAMERO • La obra recrea el cerco de 1781 y la parte más antigua de la ciudad, alrededor de la actual plaza Murillo.

La Razón

Laura Escobari de Querejazu,

es historiadora

La parroquia de indios tenía la intención de separar a los indígenas de los criollos. La medida no fue obedecida, como ocurrió en otras ciudades coloniales.

Según la crónica de Sancho de la Hoz, la ciudad de Nuestra Señora de La Paz fue fundada en el valle de Chuquiago, conocido por sus minas de oro. La crónica refiere que habitaban el valle aproximadamente 500 indios entre hombres y mujeres. Un porcentaje obedecía al cacique Quirquincho y el resto al cacique Otorongo, quienes controlaban que no hubiera robos de oro.

Para Thierry Saignes (1982), los primeros pobladores eran mitimaes lupacas, pacajes, canchis, canas y chinchaysuyos. Otro estudio habla de asentamientos humanos de origen quirua en zonas aledañas a la ciudad, afirmando que la “fundación de la ciudad de La Paz se realizó en una frontera multiétnica pacajes-quirua”.

Teresa Gisbert y José de Mesa establecieron que la ciudad fue concebida como una “isla”, separada de los “barrios de indios” que quedaban fuera de ella. Los tres barrios de indios fundados en torno a tres parroquias quedaron, según ellos, a “extramuros” de la ciudad.

Saignes descubrió el gobierno dual de los pueblos de indios de la ciudad, estableciendo la doble fundación de La Paz, la española en 1548 por Alonso de Mendoza, en lo que hoy es la ladera del centro antiguo de la ciudad, y la indígena en 1572, con la fundación de la reducción de indios de San Pedro y Santiago.

Ese investigador advirtió que no se trató de barrios extramuros sino de una doble fundación que se concretó en 1573, cuando las aldeas indígenas esparcidas por la cuenca del Choqueyapu, se reagruparon en la reducción del “pueblo de indios” de San Pedro y Santiago de Chuquiago, en el actual barrio de San Pedro en la ladera del frente de la fundación española. Así, ambas fundaciones quedaron frente a frente en una y otra orilla del río.

Sin embargo, la reducción de San Pedro y Santiago no fue tan efectiva, no se agruparon, o tardaron en agruparse los grupos humanos manteniéndose en los valles aledaños, incluso hasta el siglo XVIII. La creación de parroquias de indios tuvo por finalidad agrupar a indios yanaconas, mitimaes o simplemente indios vacos que vivían miserablemente en simples bohíos, rancherías y arrabales en los alrededores, y era necesario organizarlos para conformar el poblado.

Existían más de nueve disposiciones que controlaban la separación residencial entre españoles, criollos, negros, mestizos e indios.

Entre ellas, Mesa y Gisbert señalan algunos: “que en pueblos de indios no vivan españoles, negros, mestizos y mulatos”, “que ningún encomendero tenga casa en su pueblo de indios ni esté en él más de una noche”. Como en el caso de otras ciudades coloniales, pese a existir las disposiciones legales mencionadas que determinaban separación habitacional entre españoles e indios, en La Paz tampoco se cumplieron, existiendo en algunos casos superposición de unos y otros.

La revisita a los indios, en el año 1792, muestra que los indios forasteros se asimilaron a la población de la ciudad y fueron empadronados como originarios. Una medida reformista .

Es decir, los ayllus que fueron a agruparse en “reducciones” o barrios, al cabo de casi tres siglos, a fines del XVIII, se encontraban totalmente asimilados a la ciudad conformando ´barrios de indios´ bien unificados.

Los barrios, además, mostraban agrupaciones de artesanos calificados, empadronados como forasteros sin tierras. Este hecho constituye el paso de unidades étnicas a categorías sociales en la ciudad, categorías que van a dar lugar al mestizo como estamento social, quedando establecido el paso del yanacona hacia el artesano mestizo.

Una refundación a espaldas de Alonso de Mendoza

LUIS OPORTO ORDÓÑEZ,

director general de la Biblioteca y Archivo Histórico del H. Congreso Nacional. Docente de la UMSA.

La decisión de fundar una ciudad el 20 de octubre de 1548 y moverla a otro sitio tres días más tarde, no fue tarea sencilla. Los alcaldes ordinarios y regidores tomaron esa decisión ante la ausencia de Alonso de Mendoza. Ese capítulo de la historia, poco estudiado, fue registrado con detalle por escribanos que acompañaron desde el primer día a los fieros capitanes y sus soldados. Gracias a esos primeros archiveros, hoy podemos reconstruir los pormenores del doblamiento temprano del valle de Chuquiapu.

A poco tiempo de consolidar la invasión del Incario, la corona española premió a sus conquistadores dotándoles de tierras y almas, que les fueron entregadas en encomienda. Estos señores feudales de los Andes sojuzgaron con crueldad a los indígenas. La ambición degeneró una sobreexplotación humana que diezmó a la población nativa y provocó una vehemente protesta de fray Bartolomé de las Casas, que obligó a promulgar las Nuevas Leyes que declaraban a los indios “vasallos del rey” y por ende fuera del poder omnímodo del encomendero español.

Esta situación provocó las primeras guerras entre españoles rebeldes y leales al rey, quien ordenó aplastar la sublevación, restablecer la paz e imponer el buen gobierno. Pedro de la Gasca, enviado por el rey a pacificar el Perú, ordenó al capitán Alonso de Mendoza fundar una ciudad que perpetuara esta gesta. El conquistador extrañamente eligió Laxa, sitio inhóspito desconectado del Qápac Ñan o camino real de los Incas, para que un puñado de aguerridos encomenderos consolidara el primer poblamiento de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz.

No fue tarea fácil convocar al Cabildo para fundar la ciudad, pues muchos de los vecinos nunca se presentaron, dado lo insignificante del sitio. A diferencia de Guarina, que tenía 1.419 indios y 5.904 personas reducidas. La Paz, ya en 1576, ni siquiera pasaba de los 30 vecinos y 200 indios. Las incidencias de esa épica jornada fueron registradas por el primer escribano del Cabildo de La Paz, Pedro de Azebedo.

Pero, como el lugar no era muy apreciado y ni siquiera tres días después de la ausencia de Alonso de Mendoza, la mayoría de los fundadores decidió llevar a la ciudad a un lugar menos inhóspito. La hueste llegó al valle de Chuquiapo y procedió a la segunda fundación, el 23 de octubre.

Sólo tres temerarios suscribieron el acta, haciendo notar que podían moverse a otro sitio si éste no contaba con los requisitos mínimos para garantizar la supervivencia.

Pero el avatar fue superado y se ordenó la posesión y postura de picota que representaba la justicia real de Su Majestad.

La región mira al Pacífico, pero la red caminera es insuficiente

Autoridades políticas y productores paceños coinciden en que el departamento tiene el potencial para vincular al país con el oceáno; sin embargo, observan carencias estructurales que dificultan la ejecución de este proyecto.

PROBLEMA ESTRUCTURAL • Productores y municipalistas concuerdan en que el camino para llegar al mar es bastante precario y requiere una atención prioritaria.

La Razón

“La Paz es el departamento ribereño al oceáno Pacífico”, dice el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Guillermo Morales; quien, de una u otra manera, coincide con el alcalde de La Paz, Juan del Granado, y otros representantes del departamento.

Para el Alcalde paceño, la sede de gobierno, los municipios aledaños y el departamento en su conjunto están listos para convertirse en el nexo que una al país con las playas del Pacífico.

No obstante, Morales no comparte ese entusiasmo porque considera que La Paz enfrenta deficiencias estructurales.

“La Paz aún presenta un inadecuado proceso de ocupación territorial, con índices elevados de dispersión espacial y crónico proceso de urbanización; pese a que el Pacífico es una vía natural para el logro de nuevos mercados”.

En coincidencia con estos criterios, entidades regionales como las Organizaciones Económicas Campesinas (OECA), y la Asociación de Municipios de La Paz (Amdepaz) destacan las virtudes geográficas y la cantidad de habitantes que tiene el departamento, pero recuerdan que la inadecuada vertebración caminera provincial ralentiza el desarrollo regional.

Morales ratificó este criterio y recordó: “Mas del 90% del comercio mundial se desarrolla por medio del transporte marítimo, y en ese sentido estar tan cerca del océano Pacífico es una ventaja significativa”.

“La Paz tiene oportunidades de desarrollo, —continúa Morales— de integración sudamericana e inserción internacional, pero es preciso que las autoridades encargadas desarrollen políticas a favor de La Paz y mejoren los caminos”. Al respecto, el coordinador de las OECA, Óscar Chambi, dijo que en la zona de Caranavi, la vía ripiada (camino de piedra machacada) dificulta la salida de la producción (principalmente frutas).

En el caso de los municipios de los valles interandinos, la situación no es mejor, ya que la construcción de un camino moderno continúa en el papel, señalaron los productores.

Sobre el tema, el presidente de Amdepaz y alcalde de Laja, Pedro Huanca, también centró su atención en el aislamiento vial. “La red caminera de La Paz está en situación crítica, ese tema lo hablamos con los empresarios”.

El ejecutivo edil enumeró que el departamento cuenta con 4.284 kilómetros lineales de rutas. De ese total, sólo 197 kilómetros están asfaltados, 12 kilómetros empedrados, 1.600 kilómetros ripiados y 1.500 kilómetros son de tierra y queda un saldo de 975 kilómetros de vías en pésimas condiciones.

“Todos los paceños y nuestras instituciones tenemos que reclamar y exigir a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que atienda las necesidades del departamento”, concluyó el alcalde Huanca.

A esta carencia se suman otras. Entre éstas, la falta de servicios básicos (electricidad y agua potable) en el área rural, principalmente.

Los productores paceños señalaron que estas circunstancias frenan los emprendimientos productivos, por ejemplo, la transformación de materias primas en mermeladas, vinos, lácteos o singanis, que corresponde a la vocación natural de los valles paceños.

El presidente de Amdepaz acota que los municipios del altiplano norte y sur ni siquiera cuentan con buenos sistemas de riego para alimentar las siembras.

A esto se añade que varias zonas no tienen conexión telefónica móvil ni internet y muchas zonas productivas están incomunicadas; entre éstas las provincias Camacho (comunidades Ambaná y Humanata) y Loayza (Luribay, Araca, Cairoma u otras).

Como corolario, Del Granado recuerda que, durante su gestión, tuvo dificultades para consolidar la mancomunidad metropolitana por la inestabilidad política de las comunas vecinas.

“Otra dificultad es la discontinuidad de alcaldes; en diez años hubo cinco o más alcaldes en Palca, Mecapaca, Achocalla; en El Alto conocí cuatro alcaldes. Eso dificulta la institucionalidad”.

La mancomunidad a la que hace referencia el ejecutivo edil de La Paz podría convertirse en una entidad que fortalezca los planes de desarrollo de las zonas más pobladas de la región.

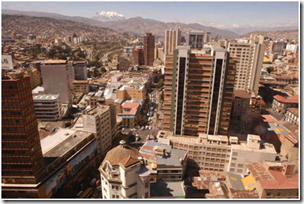

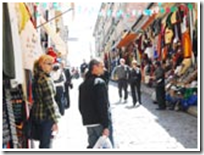

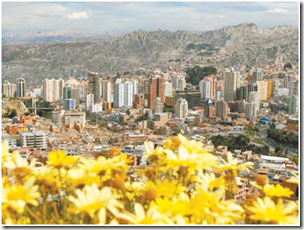

La ciudad es de las más atractivas para los turistas

Las pendientes, los colores, la diversidad cultural y otras características propias de la urbe la convierten en un preciado atractivo para los visitantes que buscan novedades en el continente.

• LA CALLE LINARES • La mítica vía llena de vendedoras de toda clase de embrujos atrae a los visitantes extranjeros, quienes se sorprenden por este comercio.

Una encuesta a turistas que llegaron a la ciudad de La Paz, desde la población peruana de Cusco, concluyó que el 35% de las personas consultadas tenía como primer destino la peculiar ciudad de La Paz.

La investigación impulsada por de la línea aérea AeroSur y la Fundación Nuevo Norte, se realizó entre mayo del 2008 y abril del 2009, y abarcó a 1.691 viajeros.

La encuesta concluyó que otros destinos importantes en Bolivia son el lago Titicaca (27%), el salar de Uyuni (16%) y el circuito Sucre-Potosí (12%).

En cuanto a los intereses de los visitantes, la investigación comprobó que éstos estaban interesados en conocer aspectos culturales (37%), naturaleza (25%), aventura (10%), ecoturismo (10%), sitios arqueológicos (8%), venían de compras (5%) o por intereses recreativos y/o de diversión (3%).

Este trabajo estuvo a cargo de la oficina de enlace con Bolivia, instalada en Cusco, y que tiene el propósito de incentivar la llegada de turistas al país.

La instalación de esta oficina estaba enmarcada en el proyecto de incentivo al turismo, que promueve Nuevo Norte.

De acuerdo con la directora de la Fundación, Carola Capra, dicha oficina fue instalada el 20 de agosto del 2007.

El manejo administrativo de estas instalaciones está bajo la dirección de un comité multisectorial conformado por empresas turísticas y entidades públicas, además de Nuevo Norte.

Capra destacó que los datos de la encuesta confirmaron las apreciaciones recogidas por el personal de la oficina en Cusco. “Cuando preguntábamos cuál era el destino favorito en Bolivia, nos decían que, primero, la ciudad de La Paz”.

Según Capra, esto sucede porque las particularidades geográficas y culturales de la sede de gobierno llaman la atención de los visitantes.

“Aquí conviven la modernidad y las expresiones culturales antiguas. La Paz está llena de colores, edificaciones que llaman la atención y unas características irrepetibles en el mundo”, resumió.

“Es la ciudad más vibrante que hemos conocido en la vida, comentaban algunos turistas”, añadió entusiasta la representante de la Fundación paceña.

Otra virtud de la ciudad es que, si bien posee interesantes ofertas culturales, también tiene servicios de buena calidad. “Hay hoteles de cinco estrellas, restaurantes, farmacias y tiene todos los beneficios que corresponden a una de las ciudades más grandes del país”.

Las estadísticas de la Dirección de Turismo del Gobierno Municipal de La Paz confirman las opiniones de Capra.

La comuna informó que, según estadísticas del 2008, llegaron a Bolivia unos 530 mil visitantes. De ese total, entre 40 y 48% eligió como primer destino a La Paz.

En su mayoría, los viajeros ingresaron al país a través del Perú, tras conocer las poblaciones de Cusco y Machu Picchu, principalmente. En relación a los datos departamentales, en los últimos tres años, La Paz ha presentado un incremento de entre el 10 y 15%, acota la información edil.

Potencialidades

Norte llamativo

La mancomunidad de los municipios del norte paceño (Apolo, Tipuani, Mapiri, Guanay, Teoponte, San Buenaventura, Ixiamas y Tacacoma) impulsan un plan turístico en su región, que alberga al parque Madidi y otros atractivos naturales que gozan de fama y reconocimiento mundial.

Puya Raimundi

Esta planta, típica del altiplano, florece cada 100 años y es un patrimonio natural y turístico del municipio de Comanche, en la provincia Pacajes. Las autoridades locales trabajan en la consolidación de un plan que les permita atraer visitantes que deseen conocer esta magnífica planta. La zona también es conocida por la piedra que sirve para fabricar adoquines.

El Ceibo

Esta cooperativa, conformada por más de 1.200 familias productoras de cacao, elabora un chocolate de alta calidad que está listo para competir con los productos más finos del mundo. La Fundación Nuevo Norte auspició un proyecto de ampliación de sembradíos de café y control de la calidad del trabajo de siembra, cosecha y disposición final.

Papa especial

El municipio de Cairoma fue declarado, a principios de año, como capital de la papa de Araca por la Cámara de Diputados. Este tubérculo tiene características especiales que le permiten gozar de un sabor especial, tiene una consistencia harinosa y es de fácil cocción. Más de 5.000 familias se dedican a la siembra del vegetal.

Lechería

La producción de leche de vaca en el altiplano paceño ha crecido en los últimos cinco años. Las vacas han alcanzado récords de producción de hasta 10 litros por día. Esta situación ha permitido que los productores no sólo se dediquen a la venta de la materia prima, sino que trabajan en la construcción de plantas procesadoras de derivados de este líquido.