2. CHAVEZ CIERRA EL GRIFO DE LAS PENSIONES A LOS VENEZOLANOS EN ESPAÑA

Fuente: Noelia Sastre | Madrid

3. PETROBRAS TIENE LOS OJOS PUESTOS EN ARABIA SAUDITA

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Fuente: Hidrocarburos Bolivia

Fuente: Miguel Ángel Belloso

5. ¿ES POSIBLE UN CHÁVEZ EN COLOMBIA?

Fuente: Pietro Roca

6. NO SE LE GARANTIZÓ A ZELAYA EL RETORNO AL PODER: SHANNON

Fuente: El Heraldo

Fuente: José Luis Méndez La Fuente

8. MUJICA, O LA CONTRADICCIÓN AL PODER

Fuente: Carlos Alberto Montaner

9. ARGENTINA: METIÉNDOSE CON EL DINERO DE LA GENTE

Fuente; Roberto Cachanosky

10. EL NARCOTRÁFICO EN AMÉRICA LATINA

Fuente: José David Contreras

11. VEINTE AÑOS DESPUÉS DEL MURO

Fuente: Jorge V. Ordenes L.

Fuente: Carlos Miranda Pacheco

13. AMÉRICA LATINA Y LA PROSPERIDAD

Fuente: Roger Bate

14. SEGÚN OXFAM BOLIVIA ES GOLPEADA POR CINCO AMENAZAS CLIMÁTICAS

Fuente: La Prensa

15. LA FED, EN LA ENCRUCIJADA: GRANDES QUIEBRAS BANCARIAS O HIPERINFLACIÓN

Fuente: Ángel Martín

16. BOLIVIA PUEDE PRODUCIR MÁS GAS, PERO NO TIENE MERCADOS

Fuente: La Prensa

|

![clip_image002[4] clip_image002[4]](http://cd1.eju.tv/wp-content/uploads/2009/11/clip_image0024_thumb4.jpg) |

2. CHAVEZ CIERRA EL GRIFO DE LAS PENSIONES A LOS VENEZOLANOS EN ESPAÑA

Fuente: Noelia Sastre | Madrid

Disminuir tamaño del textoAumentar tamaño del texto “Chávez regala petróleo al Caribe, le acaba de dar 170 ambulancias a Bolivia, compra armas a Rusia… Y mira cómo tiene a estos viejitos… Sin cobrar su pensión. Algunos viven una situación dramática. Los están echando de sus casas. No tienen para comer”.

La frase puede resultar demagoga, pero es la más gráfica que encuentran los venezolanos en España para describir la situación de los 3.000 pensionistas (según sus cálculos) que llevan nueve meses sin percibir un euro de los casi 300 mensuales que deberían llegarles desde Caracas. La frase es del político José Moisés Fernández Varela (representante en Canarias del partido del opositor Manuel Rosales), pero la repite cada uno de los jubilados que no cobra desde febrero.

Son venezolanos residentes en España y españoles que trabajaron en Venezuela y han regresado a nuestro país. Ahora resulta que después de décadas cotizando al otro lado del Atlántico, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales(IVSS) ha congelado sus pensiones.

¿El motivo? “El cambio de personal que se produjo en febrero en el departamento de pensiones al exterior. Chávez metió a los camisas rojas y les están tomando el pelo a los ancianos. Les dicen que no han enviado los documentos necesarios para cobrar, pero no es cierto. Todos han mandado sus fes de vida a través de los consulados o de mensajerías privadas, pero la dejadez de los consulados es brutal”, explica Fernández a ABC.es. "A esto se une el resentimiento por parte del gobierno porque los venezolanos en España no quieren a Chávez en el poder”.

Todos se quejan de la negligencia, juran que han enviado sus documentos, pero que nadie ha abierto esos sobres. Y piden al gobierno español que intervenga en virtud del convenio de seguridad social firmado por ambos países en 1988.

PIDEN AYUDA AL GOBIERNO ESPAÑOL

Los pensionistas se están organizando para intentar poner fin a esta situación. Todos se quejan de la negligencia, juran que han enviado sus documentos, pero que nadie ha abierto esos sobres. Y piden al gobierno español que intervenga en virtud del convenio de seguridad social firmado por ambos países en 1988, que reza: “las pensiones no estarán sujetas a suspensión o retención por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de la otra parte”.

La mayoría de estos pensionistas vive en Canarias, Galicia, Madrid y Andalucía. “El silencio es lo que más nos duele. Algunos están pasando mucha miseria por no cobrar lo que es nuestro”, subraya desde Tenerife Fernando G. Ni este canario de 70 años ni su mujer cobran la pensión desde febrero. “La irregularidad en los ingresos siempre ha sido la tónica, pero esta vez es demasiado. Son nueve meses. Ya está bien”.

Fernando llegó a Venezuela a los 15 años. Allí trabajó como agente de seguros en una subsidiaria de AIG. Su mujer regentaba una tienda de ropa en Caracas. Los dos regresaron a Canarias en el 2000 y ahora viven de alquilar un par de apartamentos que compraron con los ahorros de toda la vida. Pero de sus pensiones, ni un euro. “He visto situaciones trágicas en el consulado. Gente que se ha quedado sin casa y sobrevive gracias a los comedores sociales”.

«PROMESAS ROTAS»

La nueva responsable venezolana de las pensiones al exterior, Carmen Arboleda, viajó a España en julio y prometió que en 15 días empezarían a cobrar. No ha sido así. “Todo son promesas rotas”, lamenta Francisco M., de 62 años, exiliado junto a sus padres cuando huyeron del franquismo. En 1999 volvió a Tenerife tras 37 años de trabajo en Caracas con la promesa de que él y su mujer cobrarían unos 600 euros mensuales. Enfermo del corazón, su angustia es “total”. “Chávez me quitó una finca, me congeló las cuentas en el 2001 y ahora no nos da la pensión. Sólo contamos con la ayuda de mi hermana desde EE.UU. Si no viviera en España, estaría muerto o en la cárcel”, apunta este hombre que distribuyó productos de cosmética en sus años jóvenes.

También M.E.G., venezolana residente en Madrid, se pregunta por qué el Banco Santander (donde el IVSS tiene su cuenta matriz para las pensiones al exterior) no hace efectivos los pagos. Catedrática de Derecho en una universidad caraqueña, a sus 61 años se niega a volver a su país “porque allí no hay seguridad personal, ni política, ni jurídica. ¿Cómo voy a ejercer la abogacía si no hay garantías? Para que se hagan una idea, en Caracas hay entre 30 y 50 asesinatos cada fin de semana”, dice sobre la segunda ciudad más peligrosa del mundo, después de Ciudad Juárez.

Ni la embajada de Venezuela en Madrid ni el consulado en Tenerife han respondido a las preguntas de este diario. Desde el Banco Santander insisten en que es su cliente, el IVSS, quien debe dar la orden de pago. “Todo se hace desde Venezuela. Tienen que enviar las remesas para hacer efectivos los ingresos y la razón que nos dan es que los pensionistas no han enviado los documentos necesarios”, explican desde el Santander.

¿Conclusión? “Las autoridades venezolanas se burlan de nosotros, nos mienten”, denuncian. “Y nos destrozan la vida con su indiferencia”.

3. PETROBRAS TIENE LOS OJOS PUESTOS EN ARABIA SAUDITA

Fuente: Hidrocarburos Bolivia

Petrobras informó que, como resultado de la visita realizada a Arabia Saudita a fines de octubre, está evaluando nuevas oportunidades de inversión en ese país.

La visita fue realizada en el Complexo Petroquímico de Jubail (el mayor de Arabia Saudita), donde se debe construir una fábrica de fertilizantes, destinada a la producción de nitrato de amonio, y una planta de calcinación de coque verde de petróleo (CVP), con el objetivo de atender a la industria de aluminio.

Petrobras viene negociando con la empresa saudita Modern Mining Holding Company Ltd. y su coligada Modem Chemical Ltd. el suministro de CVP para la planta de calcinación, así como la posibilidad de participación en los dos emprendimientos. En diciembre de este año se celebrará otra reunión para dar continuidad a las negociaciones.

Fuente: Miguel Ángel Belloso

LOS LIBERALES JAMÁS HAN ESTADO CONTENTOS CON TIPOS DE INTERÉS NEGATIVOS

Se cumplen ahora veinte años de la caída del Telón de Acero, que fue una victoria irrevocable de la libertad. Pero sus enemigos no están de acuerdo. Algunos intelectuales y columnistas de izquierda añoran la existencia de los dos bloques, les repugna la ausencia de alternativa, por más que el comunismo sólo dejara detrás millones de muertos, millones de vivos en la indigencia, así como un halo de tristeza inexorable que puede verse incluso en la cara de la canciller Merkel.

El periodista Joaquín Estefanía, por ejemplo, ha escrito que, tras la caída del Muro, los poderosos de siempre se envalentonaron. Como ya no tenían que enfrentarse con un sistema político y económico alternativo, perdieron todos los miedos y disfrutan desde entonces de barra libre.

El escritor Caballero Bonald también afirma que se vivía bastante mejor antes, cuando la Unión Soviética era una referencia. Lo verdaderamente notable de Estefanía, de Bonald y otros es que, mientras critican con acidez el capitalismo y sus "abusos intrínsecos", demuestran una complacencia obscena con el llamado sistema alternativo, que también tuvo "todos los defectos que se quiera", pero nada más. Así de resueltos liquidan el reguero de asesinatos y el comportamiento económico delictivo que llevó la miseria a tantos.

Esta ligereza de juicio les permite hasta defender que fue la caída del Muro la que sentó las bases de la actual recesión. La supuesta hegemonía del liberalismo y del sistema capitalista, franco ya de oposición, desató los excesos. La intensa expansión económica de las pasadas décadas arrumbó toda clase de controles. En un momento determinado, el de la burbuja punto.com, Terra llegó a valer en la bolsa española más que el Banco Popular. Se generalizó la afamada teoría de la creación de valor como objetivo prioritario de gestión. La clase dominante llegó a pensar que los ciclos económicos habían desaparecido y que la prosperidad sería perpetua.

Pero todas estas circunstancias, que tan frívolamente maneja la izquierda, nunca tuvieron el camino expedito. La gente con sentido común, los liberales clásicos, los analistas ortodoxos hicieron oír sus críticas incluso en la época de mayor exuberancia irracional. Puede que muchos de los economistas más serios estuvieran callados, quizá perplejos. Pero a ninguno de ellos, y por supuesto a los que se manifestaban en aquella fase hostil, se le pasó por la imaginación que los ciclos hubieran pasado a mejor vida.

Para estos señores, el valor de mercado de las acciones de una compañía siempre ha sido igual al valor actual de los flujos esperados -para los accionistas- de las inversiones realizadas. En opinión de estos caballeros, los fundamentos de la economía son los de siempre, ni viejos ni nuevos. Son los conceptos de ahorro e inversión, ligados entre sí por el coste y la rentabilidad. Nada que ver con las expectativas despertadas por algunas compañías en aquellos atropellados momentos, muchas de las cuales, como Terra, están muertas.

Tampoco es verdad que el último sarampión, el que ha provocado la crisis financiera global -que luego ha desembocado en la dolorosa recesión-, haya nadado en la complacencia generalizada. La política monetaria de Greenspan, uno de los que más atizó la hoguera, encontró críticas cada vez más severas. Puede que, al principio, estas palidecieran ante los masivos elogios, pero los liberales, los economistas clásicos, los analistas con sentido común jamás han estado satisfechos con los tipos de interés reales negativos ni con la expansión monetaria descontrolada de los últimos tiempos. Lo que ha venido ocurriendo, por el contrario, es que los críticos han sido ventilados en todo momento con gruesas descalificaciones.

En la época de la burbuja tecnológico y del reinado de la creación de valor, quienes no comulgaban eran tachados de anacrónicos y cortoplacistas, incapaces de entender la profundidad de los cambios provocados por Internet. En España, quienes advirtieron ya tempranamente de la debilidad y la descompensación del crecimiento fueron fustigados por antipatriotas, delincuentes o gafes. Y ha sido la izquierda la que ha estado detrás de estas violentas reacciones.

Ahora que la crisis es pavorosa e imposible de esconder, la izquierda, en permanente proceso de transformación camaleónica, con su prodigioso manejo de la propaganda, quiere hacernos creer que serán sus recetas las que nos sacarán de la crisis que ella misma ha engordado. Dicen que hay que recuperar a Keynes, y sus políticas de demanda y de participación activa del Estado. También es falso. Si todavía viviera, el liberal Friedman habría dado su aprobación a la mayor parte de las medidas adoptadas para impedir otra Gran Depresión. Y al fin y al cabo, Bernanke es el mayor seguidor de Friedman. No, queridos amigos de la izquierda. Para salir de la crisis, y para forjar una economía sostenible después, siguen valiendo los principios de siempre: menos Estado, un presupuesto equilibrado, una inflación controlada, un crecimiento potente, una redistribución limitada de la riqueza y una mejor educación.

5. ¿ES POSIBLE UN CHÁVEZ EN COLOMBIA?

Fuente: Pietro Roca

¿POR QUÉ NO ES DESEABLE UN CHÁVEZ?

¿ERA INEVITABLE UN CHÁVEZ EN VENEZUELA?

¿PUEDE PASAR EN COLOMBIA?

ADVERTENCIA: Si usted se encuentra en algún extremo del espectro ideológico, por favor absténgase de leer este blog.

¿POR QUÉ NO ES DESEABLE UN CHÁVEZ?

Intentaré una aproximación al problema Chávez desde una perspectiva desapasionada, si eso es posible. El régimen encarnado por el coronel Chávez se ajusta al modelo clásico caracterizado por un férreo control político y centralizado de los medios de producción, desmonte gradual de la economía de mercado y de la libre empresa, adoctrinamiento político de la población, implantación progresiva de un estado policial, control de los medios de comunicación para propagar la doctrina de gobierno, proscripción de la disidencia, en fin, la fórmula típica de los regímenes comunistas. También se caracterizan estos regímenes por la masificación de los programas de salud y educación, y por la distribución más o menos uniforme de la riqueza del país, o de la pobreza según se quiera mirar. Más o menos lo mismo que podemos ver en Cuba, y lo que seguramente se llevará a cabo en versiones light en Ecuador, Bolivia, Nicaragua y posiblemente Honduras si el régimen de facto finalmente afloja la cuerda.

Si uno es una persona con algún grado de sensibilidad, deberá reconocer que la mejoría en las condiciones de vida de la población desprotegida es un imperativo de cualquier gobierno responsable y moderno. Entonces, al menos esa faceta del gobierno Chávez es plausible. Imposible negarlo. Ha sido de siempre una bandera así sea en el papel, de todos los movimientos revolucionarios de izquierda que vienen pergeñando desde el siglo pasado. ¿Entonces por qué temer el advenimiento de ese tipo de gobernantes?, ¿por qué satanizar al coronel Hugo Chávez?, ¿por qué las pasiones que despierta en el vecino país y aquí en Colombia?, ¿acaso no es lícito procurar el bienestar de los pobres? Y la respuesta tendría que ser: por supuesto que es lícito y deseable.

El problema no es ese, sino el modelo usado para perseguir esos objetivos. Constituye una estupidez repetir experimentos que han demostrado su fracaso mil y una veces. El modelo de gobierno del coronel Chávez no es perverso porque quiera reivindicar a los pobres, es malo sencillamente porque de antemano se sabe que está condenado al fracaso. Salvo contadas excepciones, todas las veces que se ha intentado un gobierno de este corte, con el tiempo termina por derrumbarse debido a sus contradicciones internas.

Los escasísimos pervivientes hoy en día, se mantienen gracias al ejercicio sistemático de la represión y la alienación cultural e ideológica de sus poblaciones. De las muchas contradicciones inherentes a estos regímenes, las más virulentas, son su incapacidad innata para generar riqueza y la inclinación persistente a controlar el pensamiento, lo que redunda en una inhibición de la mentalidad emprendedora, factores que están íntimamente ligados. Como resultado, con el correr del tiempo se crean condiciones generalizadas de pobreza, y abulia productiva.

El por qué el tipo de gobierno abanderado por el coronel Chávez lleva en sus genes la incapacidad de producir riqueza, y la otra cara de la moneda, el por qué las economías de libre empresa y libre mercado son el caldo de cultivo de la prosperidad económica, es tema en extremo apasionante que ha sido estudiado por mentes lúcidas, y refrendado por la práctica en infinidad de oportunidades. Obsérvese que para evitar el debate ideológico, en esta afirmación no se ha tenido en cuenta el aspecto de la distribución de dicha riqueza, o pobreza. Simplemente se quiere resaltar un fenómeno económico innegable, aparte de cualquier consideración política.

El resto de la historia es bien conocido. Pasado el tiempo, la población advierte la incapacidad del régimen para proveer el bienestar prometido. También empieza a darse cuenta de que las libertades individuales no eran tan sacrificables como se creía en un principio cuando la fiebre revolucionaria estaba en su apogeo, pero será muy tarde, porque una de las características de estos regímenes es su altísimo componente dogmático que les impide reconocer la realidad cuando la tienen al lado y de ahí su contumacia para aferrarse al poder. Finalmente, la población sucumbirá desilusionada ante la realidad, y buscará el retorno a una forma de democracia liberal, lo cual seguramente logrará después de un proceso traumático. Luego tomará décadas reconstruir el atrofiado aparato productivo del país y la cohesión de las diversas capas de la población.

Es inconcebible que los sectores "progresistas" de nuestros países se obstinen en desconocer lecciones tan palmarias de la historia y de la sana razón. Cuántas vidas y recursos nos habríamos ahorrado en el pasado, y más aun, cuántas y cuántos nos ahorraríamos mirando al futuro.

Por último, es saludable enmarcar al coronel Chávez en su justa dimensión. A despecho de los odios cosechados por el personaje debido al clima de polarización existente en nuestros países y que él hábilmente ha sabido exacerbar, es oportuno decir que no se trata de un personaje intrínsecamente malo. Muy al contrario, él busca la reivindicación de las clases pobres y lo hace con sinceridad; también es honesto y visceral su desprecio por la oligarquía. Y su obsesión con la figura del Libertador no es mera estrategia publicitaria, de hecho él se jura la viva reencarnación del ilustre caraqueño. Qué triste que un orate de tales credenciales pueda hacerse al control de todo un país. Menos daño causaría si fuera un individuo no tan bueno pero que bebiera de las fuentes del pragmatismo y la responsabilidad. ¡De los iluminados y los mesiánicos líbranos Señor!

¿ERA INEVITABLE UN CHÁVEZ EN VENEZUELA?

Antes de responder la pregunta, cabe recordar cómo era Venezuela antes de Chávez. La Venezuela pre-chavista se ajustaba al modelo tradicional de las democracias del tercer mundo, y más concretamente las latinoamericanas. Se caracterizaba por la sucesión de gobiernos favorables a las élites económicas y sociales, excluyentes en grado sumo, corruptos hasta la médula, e insensibles a las necesidades insatisfechas del grueso de la población. A su vez el grueso de la población, es decir, lo que en la jerga izquierdista se conoce como "el pueblo", soportaba, ya con impotencia, ya con resignación, un estado de cosas que no daba trazas de mejorar. Pero en apariencia. Porque sería tonto ignorar que una situación tan perversa sostenida indefinidamente carcome gradualmente la capacidad de aguante de la gente, y llega al punto en que basta un pequeñísimo detonante para que ocurra una explosión de proporciones incalculables. Y el detonante apareció en la persona de un individuo locuaz, carismático, patán, lo que las señoras "bien" describirían como un perfecto guache, y con el discurso revanchista que el pueblo estaba ávido por oír. Ya sabemos quién.

¿Había alternativa? Es difícil decirlo. En estas seudo-democracias, como la pre-chavista, como la nuestra, en principio existen los mecanismos democráticos para desmontar del poder a las clases gobernantes incapaces o corruptas, pero sabemos de sobra que en la práctica es muy difícil, sino imposible, por dos razones fundamentales:

– Las castas enquistadas en el poder dominan las estrategias de perpetuación con toda suerte de maniobras torticeras.

– El pueblo ya sea por ignorancia, por indiferencia o por escepticismo, carece de la cultura política necesaria para volcarse en masa en las jornadas electorales y propiciar un cambio.

Entonces, ¿era inevitable? Posiblemente no; se hubiera requerido de un "mea culpa" de la población deliberante, cualquier cosa que esto signifique. Pero hemos visto que la población deliberante habitualmente sufre de miopía política y no se pellizca sino cuando ya es muy tarde.

¿PUEDE PASAR EN COLOMBIA?

Por supuesto que puede pasar en Colombia. No es sino mirar la situación social y política del país. La corrupción en la gestión de lo público alcanza unas magnitudes colosales. Nuestra clase política está tornándose cada vez más cínica, ladrona e insensible. Estamos asistiendo a la repartija más descarada de los recursos públicos entre los amigos del gobierno y los que ya tienen demasiado, que casi siempre son los mismos. Por el otro lado está la mitad de la población, la que se debate en la pobreza, la marginada sin esperanzas de redención a la vista. En suma, una situación francamente infame, y a mediano plazo, insostenible.

Sería ingenuo desconocer los logros de los últimos gobiernos, sobre todo en materia de seguridad, y cierta estabilidad institucional que estimula la inversión en general.

Pero el principal activo del gobierno no parte de sus propios méritos sino de la estupidez criminal de nuestros revolucionarios en armas y muchos de los que no lo están, que lo único que han conseguido, aparte de muerte y destrucción, es otorgarle al régimen actual un gran margen de maniobra. Pero tengan en cuenta, queridos compatriotas, que ese margen de maniobra se encoge con el tiempo.

Si no tenemos la sabiduría para darnos cuenta de que el bienestar del país debe estar sincronizado con el bienestar de la gran mayoría, nos veremos condenados a soportar tarde o temprano la tragedia de un régimen estilo Chávez, o peor aún, la versión criminal personificada por las FARC. Estamos sentados sobre una bomba de tiempo. Por favor, reaccionemos. Aprendamos de la experiencia de nuestros vecinos para no tener que escarmentar en carne propia.

AMÉN

6. NO SE LE GARANTIZÓ A ZELAYA EL RETORNO AL PODER: SHANNON

Fuente: El Heraldo

El subsecretario de Estado de EE UU, que medió para la firma del acuerdo Tegucigalpa/San José, dice que la prioridad son las elecciones.

Un popular refrán reza así: "más claro no canta un gallo". Pues eso fue lo que hizo Thomas Shannon, subsecretario de Estado de EE UU, en una entrevista que ofreció a la cadena de televisión CNN relacionada con la crisis política en Honduras.

Shannon dejó claro que la prioridad ahora es el proceso electoral, además que la restitución y el gobierno de unidad nacional son cosas diferentes y que la decisión del CN debe respetarse. A continuación algunas preguntas y respuestas íntegras:

¿En algún momento se le garantizó a Zelaya que regresaría al poder? No, porque esta no es decisión de nosotros. Nosotros no podemos imponer una solución, ningún país de afuera puede imponer una solución. La única solución puede venir de Honduras.

¿Cuál es la prioridad en este momento, es la restitución o cómo es? La formación de un Gobierno de Unidad Nacional es aparte de la restitución, o sea, primero es la creación de un Comité de Verificación que está pasando hoy (el martes)… después es la creación del Gobierno de Unidad Nacional y después el tema de la restitución, o sea, es el Congreso que va a tener que determinar cuándo eso va a ocurrir y es diferente y separado de la formación del Gobierno de Unidad Nacional.

¿Y por qué mandar al Congreso, si el Congreso lo destituyó con una carta de renuncia que se ha dicho, es falsa? Mira, la situación política ha cambiado, Honduras ya está en una situación, en un momento electoral esperando el 29 de noviembre, o sea los dos líderes (Micheletti y Zelaya) al fin del día pensaron que ellos tenían una ventaja en el Congreso, pero esto va ser una decisión política tomada en una institución democrática de Honduras.

¿Puede darse que llegue el 29 de noviembre y Manuel Zelaya no haya sido restituido en el poder? Otra vez, eso depende del Congreso hondureño, totalmente.

¿Pero Estados Unidos considera que Manuel Zelaya debe ser restituido? Mira, nosotros tenemos un fin de este proceso, en varias resoluciones en la OEA y en la ONU hemos expresado, con el resto del hemisferio la importancia de una restitución, pero al fin del día, la solución de ese problema tiene que radicar dentro de Honduras, tiene que ser una decisión que pueda sobrevivir en tiempo y resolver el problema político en una manera pacífica y por eso decidimos centrar la decisión de restitución en una institución democrática hondureña para asegurar que son los hondureños al fin del día los que toman las decisiones, o sea no es una imposición de afuera.

¿Entonces, para EE UU el tema es que ya se da por terminada la crisis y que el 29 habrá elecciones y que se van a reconocer y que el tema de Manuel Zelaya lo van a resolver los hondureños? El futuro de la democracia hondureña ya está en manos de los hondureños.

¿EE UU, pase lo que pase, en el proceso reconoce lo que pase el 29? Sí, exactamente, por eso tenemos a nuestra secretaria de Trabajo, Hilda Solís, en Honduras en este momento como parte de la Comisión de Verificación.

¿Los seguidores de Zelaya han dicho que si no se da su restitución no se estaría cumpliendo el acuerdo y no tendrían porqué ellos aceptarlo? Esa es la esperanza del presidente Zelaya y también es parte de su intento de ganar espacio dentro del Congreso para su restitución, esto es parte del proceso democrático hondureño, yo entiendo su posición y respeto su posición, pero al fin del día esa es una decisión del Congreso hondureño.

¿Simplemente lo que se puede decir es que Estados Unidos considera a Honduras como un tema resuelto? No está resuelto. Hasta que tenemos elecciones el 29 de noviembre y una transferencia de poder el 27 de enero. Pero lo que tenemos resuelto en este momento es la situación que dividía el país. O sea, ya con el acuerdo hemos creado una situación donde las diferentes fuerzas puedan unirse dentro de una institución hondureña, el Congreso. Resolver el problema más difícil que causó los hechos del 28 de junio, o sea la destitución del presidente Zelaya y con eso marchar en rumbo a las elecciones. O sea, fue un gran logro pero todavía hay cosas por hacer.

Venezuela, Bolivia, Cuba habían dicho que si EE UU quería resolver esta crisis lo podía hacer en cuestión de horas. La Secretaria de Estado habló con Micheletti y con Zelaya, usted viajó y se dio una solución. ¿Por qué no se hizo antes? Mira, en la diplomacia como en la comedia el "timing" es todo, o sea uno tiene que saber exactamente cuándo empujar y después de cuatro meses el pueblo hondureño estaba cansado de esa crisis… nosotros también teníamos que tener la oportunidad de trabajar dentro de la comunidad internacional… con un enfoque multilateral para asegurar que al llegar nosotros no estamos llegando solamente como los Estados Unidos, pero como un representante trabajando junto con la OEA que traía atrás de nosotros todo el respaldo de la comunidad internacional.

* Cronología:

7 oct Se inició el Diálogo Guaymuras con la OEA como testigo de honor

30 oct Se firma el acuerdo Tegucigalpa/San José y el Congreso dirimirá sobre restitución.

04 nov Shannon aclara que restitución no es obligatoria.

EUA TIENE POSICIÓN CLARA, DECISIÓN ES DE HONDUREÑOS

Washington. El portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, no demoró en contestar la carta que le envió a Hillary Clinton, el ex presidente Manuel Zelaya.

El funcionario afirmó a los zelayistas que la posición de Estados Unidos ha sido muy clara desde el principio: "condena al golpe" y "restitución de Manuel Zelaya en el poder". "Nosotros creemos que debe ser reinstalado en el poder", dijo Kelly, sin embargo, a renglón seguido añadió que la decisión final quedó en manos de los hondureños, por común acuerdo firmado el 30 de octubre.

"Ese es ahora un proceso hondureño", dijo para despejar las dudas.

La comunidad internacional decidió aceptar cualquier acuerdo al que llegaran los hondureños. El acuerdo es que el CN decidiría si restituye o no a Zelaya. El ex presidente Manuel Zelaya y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, han interpretado, erróneamente, que el Congreso Nacional debía (obligadamente) restituir a Zelaya en el poder.

7. CHÁVEZ SÓLO HAY UNO

Fuente: José Luis Méndez La Fuente

Que Chávez es bueno ganando elecciones es algo que casi nadie discute. La historia reciente está llena de ejemplos. De hecho, para muchos venezolanos es lo mejor que hace. Para lograrlo, Chávez cuenta con una gran labia y con abundante dinero, además del CNE., los militares y, en general, los recursos físicos y humanos del Estado. Y es que cuando decimos que las gana, nos referimos a que las gana y punto.

El Chávez electoral es un personaje que puede omnibular a cualquiera que se deje encandilar por las luces del triunfalismo. Si se ganan muchas elecciones, está claro que se genera una imagen de vencedor; pero cuando se ganan muy seguidas, aunque surja algún tropiezo en el camino, se da una idea de invencibilidad que se proyecta sobre el resto de las facetas políticas del personaje. Y es así como el común de la gente se confunde, creyendo que si alguien es un ganador en el terreno electoral, igualmente lo será en todo lo demás. De modo que si Chávez es "eficiente" ganando procesos electorales, tiene que ser bueno, tiene que echar "pa’lante", en todo lo demás, es decir, en lo que sea.

Es así como la gente llega a pensar que Chávez es un buen gobernante o que es un tremendo interlocutor en el campo de las relaciones internacionales, que tiene gran influencia hemisférica o que es un peso pesado en la política mundial. Sin embargo, para la mayor parte de los venezolanos Chávez no es un ganador en nada, o lo es sólo en muy pocas cosas. No lo ha sido como gobernante para acabar o disminuir la pobreza, la delincuencia, o resolver el problema de la vivienda, del agua, de la electricidad, del empleo, de la inflación o del costo de la vida.

Quizás lo haya sido como político en las elecciones, o como comandante de ejércitos imaginarios, pero definitivamente, no como Presidente de una nación. Por su parte el Chávez golpista aún no se olvida y se sigue contraponiendo en la memoria al Chávez demócrata, a aquel que se plegó al sistema una vez perdonado por éste; al que siendo candidato por vez primera, aún preservaba y transmitía para muchos electores, la inocencia del cambio y la fuerza de la transformación.

Ese mismo Chávez golpista, que en la ultima década, ha tenido continuas apariciones, como si de un fantasma se tratara, en las atávicas manifestaciones de poder que han venido usurpando la constitución patria y que han empañado el color prístino y la transparencia propias de toda democracia. Definitivamente el Chávez de uniforme se impone por encima del Chávez civil de traje y de corbata. Ese Chávez militar que siendo omnipresente, se diluye en el populismo salvaje de la jungla política venezolana: cuenta cuentos, beisbolista, cantante, besuqueador de niños y viejitas, entre otros oficios y él que también, para algunos, podría conducirnos a un conflicto armado.

A pesar de todo, no obstante estos casi once años de caos, hay aún quienes esperan al Chávez mesiánico, al estadista, al que nos va a sacar del abismo en que él mismo nos hundió. A estos creyentes simplemente les digo que no sigan esperando, pues no existe. Chávez puede mostrarse de muchas maneras, pero al final solo hay uno. Acierte usted cual es.

8. MUJICA, O LA CONTRADICCIÓN AL PODER

Fuente: Carlos Alberto Montaner

En pocas semanas los uruguayos elegirán un nuevo presidente. A la cabeza de los sondeos está el ex ministro de Ganadería José Pepe Mujica, un político radical procedente de la izquierda violenta.

De Mujica, su correligionario Ernesto Agazzi, que lo sustituyó en aquella caretra, ha dicho lo siguiente:

Creo que sería un mal presidente (…) Mujica es un compañero irredento, está contra la formalidad permanentemente (…) Yo creo que Mujica puede ayudar a ganar las elecciones, pero no creo que sea su especialidad, ni su formación, la de dirigir la gestión del Estado (…) Así como es absolutamente anarquista, contrario a las fórmulas preconcebidas, también construye alternativas que nadie vio.

Ese retrato de Mujica, compartido por muchos uruguayos, aunque tal vez no por la mayoría, es muy preocupante. ¿Cómo y por qué una sociedad razonable y madura elige a una persona con esos rasgos para gobernar el país? ¿Qué les ocurre a los uruguayos? Lo grave de Mujica no es su pasado tenebroso –por el que estuvo preso varios años durante la época de la dictadura–, sino el hecho de que no tiene condiciones para dirigir una república democrática moderna basada en el imperio de la ley, la división y equilibrio de poderes, la economía de mercado y la existencia de un aparato productivo controlado por la sociedad civil.

Esa es una maquinaria muy delicada. Si funciona bien, se llama Suiza. Si funciona mal, se llama Venezuela. Quien gobierne un país que quiere parecerse a Suiza y no a Venezuela tiene que entender que el Estado de Derecho republicano fue concebido para limitar la autoridad de los políticos y proteger las libertades individuales, lo que exige un apego absoluto a la formalidad, es decir, a la letra de la ley, no sólo a su espíritu.

Mientras en el ámbito de la sociedad civil las personas pueden hacer todo aquello que la ley no prohíbe, en el espacio público sólo se puede hacer lo que expresamente la ley autoriza u ordena. En las repúblicas el poder es para obedecer al pueblo, no para mandarlo.

Mujica es un revolucionario. Alguien que, a regañadientes, ha tenido que someterse a las reglas del modelo republicano porque su bando perdió la Guerra Fría. Simpatiza con la dictadura de Fidel Castro. Es amigo de Hugo Chávez. Nunca ha podido descolgar el póster del Che Guevara. Detesta las formalidades y los reglamentos: le parecen camisas de fuerza burguesas. Su ideal no está en el Código Civil, que le resulta muy aburrido, sino en las tonterías que escribe su compatriota Eduardo Galeano.

Eso es muy grave. Así no se puede contribuir al bienestar y el desarrollo de una sociedad. Si no se entiende que la prosperidad material y la estabilidad social dependen, fundamentalmente, de la calidad de las instituciones de derecho, todo es inútil.

Mujica tampoco sabe cómo se crea o se malgasta la riqueza. Su generación –al menos el enorme segmento radical al que pertenecía– creció creyendo que la pobreza y el atraso latinoamericanos eran la consecuencia de la codicia de los depredadores imperialistas y de sus cómplices y lacayos nacionales, y nunca tuvo tiempo ni sosiego para rectificar ese colosal error intelectual, afincado en las supersticiones marxistas, disparate que llevó a los más temerarios a secuestrar y matar adversarios ideológicos. ¿Qué otra cosa se podía hacer con unos crueles vampiros dedicados a succionar la sangre de las venas abiertas latinoamericanas?

Eso coloca sobre el tapete dos incógnitas: 1) lo menos que se puede esperar de un candidato a gobernar es que entienda y aprecie el sistema que deberá dirigir, para que se dedique a protegerlo y perfeccionarlo: ¿es ése el caso de Mujica?; 2) ¿por qué los electores son capaces de seleccionar a un candidato que no cree en la esencia del republicanismo ni en el mercado para dirigir una república capitalista? Nadie lo entiende.

9. ARGENTINA: METIÉNDOSE CON EL DINERO DE LA GENTE

Fuente; Roberto Cachanosky

Roberto Cachanosky es Profesor titular de Economía Aplicada en el Master de Economía y Administración de ESEADE, profesor titular de Teoría Macroeconómica en el Master de Economía y Administración de CEYCE, y Columnista de temas económicos en el diario La Nación (Argentina).

El crédito es hijo del ahorro y el ahorro es ingreso no consumido que la gente vuelca al mercado para financiar el consumo y la inversión, no puede ser reemplazado por billetes impresos por el BCRA (Banco Central de la República de Argentina) ni normas que intenten crear confianza donde no la hay.

Todo parece indicar que ahora el Gobierno intentaría ir por la ley de entidades financieras, dicho más directamente, meterse con los depósitos de la gente en los bancos. Esta intromisión podría ir desde una estatización lisa y llana de los depósitos, como ocurrió en los 70 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, o bien establecer mecanismos de encajes diferenciales para forzar a los bancos a direccionar el crédito de acuerdo al paladar del Ejecutivo, es decir, forzarlos a prestarles a quienes ellos indiquen.

Alguien me preguntaba, unos días atrás, si el Banco Central no tendría que direccionar el crédito hacia las PYMES cobrando tasas de interés bajas, como si el stock de crédito disponible y las tasas de interés a cobrar fueran función de un simple decreto que permitiera cumplir los deseos del burócrata de turno.

Lo primero que deberían entender quienes quieren créditos baratos y abundantes es que la existencia de crédito depende una condición anterior: la existencia de ahorro. ¿Qué es el ahorro? La parte del ingreso que la gente no consume y lo guarda para consumir más adelante. En rigor, con el ingreso no consumido, la gente puede hacer tres cosas: a) ponerlo debajo del colchón porque no confía en la seguridad jurídica del país y tiene miedo que el Estado se lo quite como ya ha ocurrido varias veces en Argentina (esto se llama atesoramiento); b) puede depositarlo en los bancos o; c) puede fugarlos y depositarlos en otros países que le inspiren mayor confianza jurídica que la que impera en el nuestro. Es decir, nuevamente ponerlo lejos de la mano del Estado.

La tradición confiscatoria de nuestro país más las medidas arbitrarias que toma este Gobierno ha determinado que esa condición de volcar el ahorro interno al mercado financiero sea muy baja.

Al 9 de octubre pasado, del total de depósitos en pesos que el sector privado tiene en el sistema financiero, el 53% estaba en cajas de ahorro y cuentas corrientes. Es decir, es dinero transaccional. Dinero que las empresas y las personas lo utilizan para pagar los sueldos, la luz, el gas, el teléfono y demás cuentas. Desde el punto de vista de los bancos esto significa que, como los depósitos son dinero que les deben a sus clientes, el 53% de ese pasivo potencialmente vence todos los días. El sistema financiero es, hoy en día, básicamente transaccional.

En lo que hace a los depósitos a plazo fijo que tienen los bancos, el 59% está colocado a un plazo que no supera los 59 días. Hasta aquí llega la confianza de la gente en el Gobierno.

El primer problema que se presenta es el siguiente, para el Gobierno, los bancos deberían prestar a tasas bajas a las PYMES, pero esos préstamos deberían ser a un plazo de, digamos, 5 años. Esos préstamos deberían ser financiados con depósitos de la gente que en un 53% vencen todos los días y el resto a plazos muy cortos. Supongamos que, por alguna de las insólitas medidas que adopta Kirchner, la gente corre a retirar su dinero de los bancos.

¿Qué harían estos? No dispondrían del efectivo para entregar en ventanilla porque se lo prestaron a una empresa a 5 años. ¿Deberían decirle al depositante que tiene que esperar 5 años para cobrar? En los países normales existe el mercado de capitales que consisten en ahorro que compra las carteras de los bancos y les devuelven liquidez para hacer frente a los pagos en ventanillas. Es decir, el banco le presta a la empresa y luego vende ese crédito en el mercado para recuperar liquidez.

¿Cuál es el problema que hoy tiene Argentina? Que no tiene un mercado de capitales que pueda comprar esas carteras de crédito. El escaso mercado secundario que había era el de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) que, con el flujo mensual de sus aportantes, compraba las carteras de créditos de, por ejemplo, las ventas de electrodomésticos que tan de moda estuvieron hasta un tiempo atrás. Pero como el Gobierno, en nombre de la solidaridad social y la defensa de los jubilados, confiscó los ahorros y los flujos ese mercado secundario ya no existe mercado de capitales que pueda comprar carteras de créditos. Ahora el Gobierno usa el dinero mensual que antes compraba esas carteras de crédito para financiar el gasto público.

Otras de las genialidades de Kirchner fue generar tanta desconfianza que desde el tercer trimestre del 2007 se han fugado $43.000 millones. El total de depósitos del sector privado es equivalente a unos $48.000 millones. Si el matrimonio, en vez de subordinar la economía a su proyecto de hegemonía política, hubiesen generado confianza, esos capitales no se hubiesen fugado y hoy el sistema financiero tendría más del doble de los depósitos que tiene actualmente.

El nuevo modelo económico que, según Cristina, inventó su marido, de acuerdo a lo que dijo en la India, y que, según ella, dio tan buenos resultados, solo ha conseguido que los argentinos se espantaran de lo que hace el matrimonio y fugaran sus capitales lejos de las arbitrariedades de cada día. Si hoy las empresas no tienen acceso al crédito barato es por culpa del modelo de los Kirchner.

Ante el desastre que hicieron, ahora pretenderían regular el crédito, ya sea estatizando los depósitos o bien regulando los encajes para forzar el otorgamiento de créditos. ¿Qué ocurriría si el Gobierno forzara una situación así? Los créditos otorgados en base a los depósitos de la gente serían a pérdida o incobrables y, en el futuro, los depositantes tendrían problemas para recuperar sus depósitos.

Claro, se podrá argumentar que el BCRA podría emitir moneda para otorgar redescuentos y, de esta manera, los bancos podrían hacer sus pagos en ventanilla, pero, aclaremos, que esa emisión implicaría generar inflación, con lo cual se aceleraría el proceso de suba de precios y caída del salario real. Y dejemos el pronóstico sobre el tipo de cambio para otro momento si el Gobierno optara por meterse con los depósitos de la gente.

Pero antes de seguir, quiero recalcar que, en caso de lanzarse este tipo de reforma financiera, el Gobierno se metería con el sistema, pero básicamente se metería con el dinero de la gente ya que los bancos estarían obligados a usar el dinero de sus depositantes de acuerdo a los mandatos de Kirchner. No serían los bancos los que sufrirían las mayores consecuencias, sino los depositantes. De solo pensar que Kirchner puede llegar a decidir qué hacer con el dinero de los depositantes es suficiente como para que a uno le corra frío por la espalda.

Veamos ahora el tema de la tasa de interés. Supongamos que el Gobierno, mediante una nueva ley de entidades financieras, obligara a los bancos a prestar a 5 años. ¿Cuál sería la tasa de interés que un banco debería cobrarle a la empresa para cubrir el riesgo Kirchner y la tasa de inflación futura? La tasa tiende a infinito. Pero si le prestan a una tasa muy baja obligados por el Gobierno, el riesgo lo asumiría el depositante que, cobrando una tasa muy baja por su depósito, debería afrontar durante 5 años tarifazos, inflación y demás dislates económicos porque no hay mercado secundario para vender los créditos, es decir, no habría a quien trasladarle el riesgo Kirchner. Todo dependería de que la gente siga manteniendo sus depósitos en los bancos en el medio del caos económico que ha establecido el ex presidente.

Pero queda otro punto por analizar. Sabemos que el matrimonio permanentemente formula anuncios de medidas que nunca se concretan o son inviables. Ahora bien, supongamos que se establece una nueva ley de entidades financieras bajo el argumento de que los depósitos de la gente se destinarán a otorgar créditos digitados por el Gobierno.

¿Irán esos créditos a las PYMES? Y la pregunta es válida porque desde mayo último el Estado es el principal tomador de crédito. Mientras el stock de crédito al sector privado no crece o crece al 1% mensual, en el mejor de los casos, el crédito al sector público aumenta al 14 o 15 por ciento. Por lo tanto, no vaya a ser cosa que, al igual que cuando se confiscaron los ahorros de la gente bajo el argumento de defender a los futuros jubilados, el argumento sea dar créditos a las PYMES pero el Estado se quede con los depósitos de la gente en forma de créditos. Eso ocurrió en la época de Alfonsín con los famosos depósitos indisponibles y la cosa terminó muy mal.

En definitiva, el crédito es hijo del ahorro y el ahorro es ingreso no consumido que la gente vuelca al mercado para financiar el consumo y la inversión. El ahorro no puede ser reemplazado por billetes impresos por el BCRA por la simple razón que el ahorro no se imprime. Se genera. En un país sin seguridad jurídica, el ingreso no consumido va a parar debajo del colchón, a las cajas de seguridad o al exterior. Por lo tanto, fue el famoso modelo exitoso que esgrime Cristina Fernández en el exterior el que dejó sin crédito al sector privado, porque la inseguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y demás arbitrariedades ha generado una fuga de ahorros monumental.

Si ese error pretenden compensarlo metiéndose con los depósitos de la gente, podemos llegar a ver una crisis de magnitudes mayores a la actual. Salvo, claro está, que el Gobierno vuelva con la cabeza gacha al FMI y consiga que el organismo, tan despreciado por el matrimonio, le otorgue un flor de préstamos sin demasiadas exigencias. Esa podría ser la tabla de salvación del kirchnerismo para continuar tirando hasta el 2011. Por eso tanto apuro por arreglar. Hoy el kirchnerismo tiene desesperación de fondos para poder sobrevivir hasta el fin del mandato de Cristina. Este es el dato a central a tener en cuenta para imaginar qué puede inventar Kirchner para que el desbarranque económico no sea aún mayor.

10. EL NARCOTRÁFICO EN AMÉRICA LATINA

Fuente: José David Contreras

A mediados de la década del 1980, en los Estados Unidos se puso en marcha varias medidas de la naciente política antidrogas para frenar la ola de violencia que se había desatado a causa del consumo de crack-cocaína en toda esa nación norteamericana. Para 1986, cuando Ronald Reagan era presidente anunció por primera vez, que las drogas eran unas amenazas en materia de seguridad del país, convirtiéndose en un problema de preocupación para ellos.

Ese momento fue crucial porque marco el modelo de actual de las políticas antidrogas de los Estados Unidos, hasta nuestros días contra el tráfico de drogas ilícitas, a partir de ese paradigma Washington, tiene un objetivo general que es reducir la oferta, tráfico de drogas hacia su territorio con dos estrategias distintas y divorciadas de su propio enfoque.

La primera estrategia es el deseo de buscar atajos y soluciones rápidas a la lucha contra las drogas al interior del país, que lo ha llevado a un mal sin precedente en el consumo de drogas en Estados Unidos.

Para Latinoamérica, se aplica la segunda estrategia que es la disminución de la oferta de drogas, especialmente de cocaína y heroína mediante restricciones a la producción en los países de origen y el decomiso de los cargamentos en tránsito.

Reducir la oferta a través de una legislación rígida y hacer que el tráfico se más peligroso y costoso, impactarían directamente en una disminución en la producción, aumentando así los precios, este razonamiento ha provocado el fracaso total en la guerra contra el narcotráfico en el continente americano y el en propio Estados Unidos, una disuasión como esta no afectado la compra de drogas por parte de los estadounidenses.

Con esto nos apoyamos para decir que ni las incautaciones de cargamentos de drogas no han podido con la estabilidad y los bajos precios que se oferta y peor aún la demanda es mayor, cuando su principal campaña de comunicación es que la oferta de las drogas continúa fuerte y presente.

Los Estados Unidos proporcionan apoyo y capacitación de las fuerzas militares a los países dispuestos a prestar colaboración otro error en la forma de llevar la guerra, hay que recordar, que el congreso estadounidense designó al departamento de defensa como la única institución para detención y el control de la lucha contra las drogas y esto dio pie a la militarización y como consecuencia la expansión de la armada estadounidense y la injerencia de estado a los gobiernos que habían cooperado y por ende esta situación trajo disgusto en la relaciones diplomáticas con la Casa Blanca.

Una decisión desertada es calificar América como el enemigo con el que hay que luchar en contra de las drogas y no concentrarse en las raíces estructurales del problema, que es la extrema pobreza y las débiles economías e instituciones civiles de estos países, que a penas su prosupuesto estatal dan para resolver problemas sociales.

Además los cinco países Océano Pacífico, entiéndase Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y México, están con una sola disyuntiva la democracia o seguridad, lo que genera un margen mayor de ganancia que brinda el carácter ilegal de esta actividad que en algunos casos tienen mejores armas y elementos tecnológicos que nuestros policías.

Lo que nos indica es que todos estos años de lucha se han perdido por el plan aplicado para reducir el narcotráfico, urgente cambio en la política anti-drogas de los Estados Unidos hacia Latinoamérica, y de la Latinoamérica hacia los Estados Unidos, porque las actuales políticas sólo tienden a modificar los actores que participan en el mercado del narcotráfico.

11. VEINTE AÑOS DESPUÉS DEL MURO

Fuente: Jorge V. Ordenes L.

Rusia y su comunismo expandido a la fuerza en otros países europeos separándolos del resto del mundo con la cortina de hierro, que apartó voluntades y aptitudes y que hoy en Alemania y los países del este europeo todavía encuentran difícil lograr conciliación. La verdad es que es mucho más fácil construir un muro que reconstruir un país. Y muro es lo que está intentando edificar ciegamente, y por desgracia, el socialismo del siglo XXI entre sus seguidores por un lado, y la mayoría de los latinoamericanos por otro.

Veinte años después de la caída del muro de Berlín todavía existen barreras socio-económicas y políticas difíciles de derribar entre lo que en vida fue la República Democrática Alemana o Alemania del Este desde el 13 de agosto de 1961, en que se erguió el muro, hasta el 9 de noviembre de 1989 en que se lo derribó y la República Federal Alemana o Alemania del Oeste comenzó a absorber a la del Este con múltiples dificultades no solamente financieras sino idiosincráticas que todavía pesan en la conciencia alemana e incluso europea.

El 9 de noviembre de 1989 a las 18 horas, cuando el señor Guenter Schabouwski, entonces miembro de Politburo de Alemania del Este, ofrecía una confusa conferencia de prensa para dizque anunciar medidas pacificadoras de las manifestaciones populares de Berlín del Este que pedían reformas estilo Gorbachev, no supo qué decir cuando le preguntaron en qué momento éstas entrarían en vigencia. Su respuesta fue históricamente improvisada: “inmediatamente”, dijo. Y fue la gente la que dio significado a este adverbio comenzando por demoler el muro, el comunismo y sus bemoles que, dicho sea de paso, estaba siendo carcomido por dentro mucho antes de noviembre de 1989.

En la Alemania integrada de hoy, las dificultades todavía se derivan del paulatino fracaso comunista de la Alemania del Este sobre todo el no haber podido alcanzar el próspero nivel de vida de Alemania del Oeste entre 1961 y 1989. La mentada equidad comunista sin lograr la opulencia socio-capitalista define su fracaso y, peor, su prolongada secuela de postergación y desaliento. Para dar una idea, todavía en 2009, el desempleo en lo que fue Alemania del Este es el doble de lo que es en Alemania del Oeste.

El índice de fertilidad en ésta es un relativamente bajo 1,3 y en aquélla es incluso menor. Doce por ciento de la población o un millón setecientos mil alemanes del Este han emigrado al Oeste para buscar una mejor vida. Los que quedan acaso sean víctimas de una especie de nostalgia comunista que quizá los haga pensar que “todo tiempo pasado fue mejor”. Y producen mucho menos de lo que podrían producir, claro, lo que representa un lastre para la mayoría de los alemanes que busca la forma ecuánime de rescatarlos emotiva y socio-económicamente. Y aquí precisamente está la madre del cordero.

Si en Bolivia tenemos hondas brechas en las relaciones humanas cuyos orígenes se diluyen en las divisiones pluriculturales y regionales de cientos de años ¿cómo el Órgano Ejecutivo pretende plantearlas con la “ayuda” de ideologías importadas como los socialismos comunistoides que en su historia tienen monumentales fracasos como el de Alemania del Este y otros países?

¿Acaso no es dable y hasta lógico pensar que nos estamos metiendo en un brete, añadido a los bretes de ignorancia, confusión y subdesarrollo múltiple que ya sufrimos, de los que ha de ser muy difícil y hasta imposible salir en varias generaciones? Si los europeos que gozan de pleno alfabetismo, educación superior y cuidado de la salud, y avanzan hacia la unión continental, han consumido hasta ahora dos generaciones para comenzar a salir de sus bretes ¿cómo nos irá a nosotros que por naturaleza creemos que tenemos y sabemos todo, y que no necesitamos leer libros, y que contemplamos piedras animadas?

La experiencia de Alemania del Este con un izquierdismo aberrante debería ser un aviso a los comunistoides enceguecidos del Gobierno de Bolivia y sus allegados en el sentido, insisto, de que es mucho más fácil destruir nexos humanos con teorías políticas caducas, mal repensadas y peor implementadas, que construirlos. Como dice el Washington Post, ha tomado casi veinte años para que una político de Alemania del Este, Ángela Markel, llegue electoralmente a ser Primer Ministro de Alemania. En EEUU tomó cien años, después de la Guerra Civil entre el norte y el sur, para que un sureño de Texas, Lyndon B. Johnson llegase a la presidencia de EEUU.

Con la excusa de los 500 años, el neoliberalismo y las derechas, otro tanto busca hacer a control remoto el izquierdismo europeo y sus títeres de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela cuyas derechas, en buena medida, son intocables porque hace tiempo que han emigrado y contemplan desde palco lo que acontece. Las derechas tocables deberían ser aliadas que paguen impuestos justos y respeten las leyes laborales en un cometido que evite construir barreras en países que para desarrollarse no las necesitan ni ahora ni nunca.

12. SE NOS FUE CHILE

Fuente: Carlos Miranda Pacheco

El 22 de octubre, el Gobierno chileno inauguró oficialmente las instalaciones construidas en la Bahía Quintero para recibir barcos cargados de gas natural liqüificado (GNL), regasificar ese contenido e introducirlo a sus sistemas de gasoductos para que llegue a los consumidores industriales y residenciales.

La ceremonia fue calificada como la Segunda Declaración de Independencia de Chile. Un título algo hiperbólico. Era el anuncio que con esas instalaciones Chile ya no necesita gas regional y se retira de los procesos de integración energética regional. Duro, pero cierto. A Chile, Argentina le incumplió totalmente, Bolivia lo discriminó y Perú trató de pasarse de vivo.

Un poco de historia para entender mejor. El 1994, YPFB, ENAP (el ente estatal petrolero chileno) y BHP, empresa contratista de operación con producción en el Chapare, realizaron un estudio de factibilidad para construir un gasoducto de Bolivia al norte chileno. Codelco, el principal futuro comprador de gas planteó términos y condiciones inaceptables para el Gobierno boliviano. El proyecto quedó sepultado por los festejos navideños de ese año. En retrospectiva, Bolivia ni Chile le pusieron alma al proyecto. Bolivia estaba más interesada en avanzar en la venta al Brasil y la posición irreductible chilena daba la impresión que se habían metido en un proyecto en el que buscaban razones para salirse.

Mientras Bolivia lograba, después de 20 años, penetrar el mercado brasileño de gas, Argentina hacia lo mismo con Chile. Rápidamente tendió cuatro gasoductos, dos al norte y dos a la zona central. Los consumidores chilenos, acogieron al gas natural con extraordinario entusiasmo. Así para el 2002, el consumo chileno alcanzaba a los 20MMm3/d el 22% de su consumo total de energía, mientras que el brasileño tan sólo llegaba 10MMm3/d, menos del 2% de su consumo total de energía.

El 2003 fue para Chile casi tan fatídico como para nosotros. Argentina “pesificó” su economía, redu- ciendo a un tercio los ingresos a las compañías productoras e inició una política nada atrayente para la búsqueda y producción de gas. Los resultados empezaron a sentirse rápidamente: disminución de producción, recortes de volúmenes contratados de exportación hasta llegar, este último invierno, a interrupciones totales de suministro.

Argentina pretendió solucionar sus problemas recurriendo a gas de Bolivia. Ahí se topó con una posición boliviana que interpretó mal el problema: Chile necesita gas desesperadamente, por tanto es el momento de plantear gas por mar. Esa política inclusive fue refrendada por un referéndum llevando la ceguera nacional a formular la línea de “ni una sola molécula de gas a Chile, sino se empieza a discutir el retorno al mar”. Obviamente inaceptable para Chile. Por lo visto, los geoestrategas nacionales, de esos tiempos se olvidaron que meses atrás el grito de batalla en la Guerra del Gas había sido “no venta de gas a Chile”.

Chile, acompañada por Argentina, buscó la solución, a través del Anillo Energético. El plan consistía en transportar gas de Camisea (Perú) a los mercados del Cono Sur. La primera etapa del gran gasoducto consistía en el tramo Camisea – Tocopilla. La formalización del tratado, el 2005, estaba en sus discusiones finales cuando Perú presentó sorpresivamente a Chile el planteamiento de reformar las fronteras marítimas. Parece que Perú sobreestimó la ansiedad chilena por gas y trató de pasarse de “vivo”. Como todos sabemos, el pleito sobre fronteras esta en La Haya y el proyecto del anillo reposa en los refrigeradores de las cancillerías.

A ese punto Chile decidió el ingresar al comercio del gas natural liqüificado. Se conformó un consorcio entre British Gas (BG), ENAP, Endesa y Metrogas, que después de cuatro años de construcción y una inversión de $us 1.066 millones, ha logrado poner en marcha las instalaciones inauguradas.

Pero Chile no es el chiquito bien vestido al que sus vecinos del barrio lo abusan. Todo lo contrario, Chile se comporta como un jovenzuelo israelí, del primer mundo que vive en un barrio donde todos le tienen resentimiento. Pero desarrollar ese tema, sería motivo de otro artículo, así que continuemos.

Finalmente, es interesante anotar que el alcalde de Quintero puso en peligro la realización de la ceremonia porque hasta último momento pretendía $us 360 millones/año por el uso de un camino público hacia el muelle. No se sabe cómo o por cuánto el alcalde levantó su objeción, así se confirmó la realización del acto y la presencia de la presidenta Bachelet y el ex presidente Lagos.

Evidentemente, energéticamente Chile se nos fue, con una suficiencia primer mundista, pero su partida ha ido acompañada de un desenlace “tercermundista” casi de “pueblo originario” a la boliviana. Como es época electoral, un buen amigo chileno comentando el asunto lanzó la frase adecuada “en todos lados se cuecen habas”.

13. AMÉRICA LATINA Y LA PROSPERIDAD

Fuente: Roger Bate

¿Cómo pueden los líderes latinoamericanos promover la prosperidad? ¿Adoptando el populismo de Bolivia, Ecuador y Venezuela, o más bien abrazando la globalización, como en Uruguay, Brasil y Chile? El Índice de Prosperidad que acaba de publicar el Legatum Institute ayuda a contestar a esas preguntas.

Legatum es un centro independiente con sede en Londres, y su índice evalúa el rendimiento de 104 países que engloban el 90 por ciento de la población mundial. Analiza el tiempo que se tarda en crear una empresa, el respeto que se tiene a los contratos, los niveles de seguridad y salubridad… Por eso sus datos ofrecen una visión de conjunto sobre cada país estudiado.

En el ránking de Legatum, Finlandia está en el primer puesto, seguido de Suiza y otros países europeos pequeños. Estados Unidos está en el puesto 9º –es la nación grande más próspera–, Gran Bretaña en el 12º, Alemania en el 14º, Japón en el 16º y España en el 18º.

A las naciones populistas latinoamericanas les va muy mal: Venezuela está en el puesto 74º, Bolivia en el 73º y Ecuador en el 71º. No resulta sorprendente. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, firma acuerdos bilaterales con la Venezuela de Chávez y da la espalda, comercialmente hablando, a EEUU. Es más, su gobierno ignora la contaminación atmosférica que produce la empresa Petroecuador, en contra de las recomendaciones de sus propios socios, como Chevron, debilitando así el imperio de la ley y alejando a otros inversionistas. Sin embargo, reclama a Chevron miles de millones de dólares… ¡por la contaminación causada por Petroecuador! Además, impone costosas restricciones a los empresarios y daña las relaciones comerciales del país.

A Venezuela le va peor por la cantidad de expropiaciones industriales en sectores como los relacionados con el petrolero, el acero y la banca, lo cual ha debilitado considerablemente la actividad empresarial y el crecimiento económico nacionales. Venezuela se ha colocado, económicamente hablando, en el nivel de las naciones africanas; y en punto a calidad gubernamental, se sitúa al nivel del Zimbabue de Mugabe. En encuestas que garantizan a los encuestados el anonimato, los venezolanos manifiestan su oposición a los poderes especiales y despóticos que Chávez se ha adjudicado. Por otro lado, Caracas se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas del continente.

El presidente boliviano, Evo Morales, ha seguido el ejemplo de Chávez, y logrado empobrecer aún más a su país, el más pobre de América.

La situación es mucho mejor en los países que abren sus puertas al comercio internacional y protegen la libertad y la seguridad personales. Y aunque ningún país latinoamericano está entre los primeros 30, a varios les va muy bien: Brasil está en los primeros lugares de entre las economías que se están desarrollando rápidamente y ocupa el puesto 40º, muy por delante de Rusia (70º), la India (45º) y China (75º). Uruguay ocupa el primer puesto (33º) entre todos los países latinoamericanos: con una población educada y pocas regulaciones en los ámbitos comercial e industrial, ha atraído las inversiones extranjeras.

Chile, en el puesto 36º, sirvió de modelo a Uruguay. Goza de libertad económica desde hace 30 años, tiene unos niveles arancelarios muy bajos y su gente es cada día más próspera. Además, fue pionero en la privatización del Seguro Social.

No queda duda alguna de que la libertad es esencial para alcanzar la prosperidad. El Índice Legatum nos muestra que, si quiere alcanzar unos mayores niveles de prosperidad, América Latina tendrá que rechazar el populismo y permitir la expansión del libre mercado y del imperio de la ley.

14. SEGÚN OXFAM BOLIVIA ES GOLPEADA POR CINCO AMENAZAS CLIMÁTICAS

Fuente: La Prensa

El deshielo de sus glaciares, los desastres naturales, la expansión de las enfermedades, los incendios forestales y los patrones cambiantes del clima a los que tienen que adaptarse los bolivianos.

Bolivia será golpeada en cinco frentes por el cambio climático, según un nuevo informe publicado ayer por Oxfam Internacional, en el cual destaca que los bolivianos luchan para adaptarse al cambio climático sin financiación y pide a los países ricos cubrir esos costos.

El informe “Cambio Climático, Adaptación y Pobreza en Bolivia”, publicado por esa organización internacional en www.oxfam.org, describe cómo el deshielo de los glaciares, los desastres naturales, las enfermedades, los incendios forestales y los patrones cambiantes del clima podrían devastar un país que tiene poca responsabilidad de la crisis climática.

Oxfam Internacional es una confederación de 14 organizaciones con una filosofía similar que trabajan conjuntamente con socios y colaboradores en todo el mundo para erradicar la pobreza y la injusticia.

El documento de Oxfam destaca, además, cómo las comunidades bolivianas están luchando para adaptarse al clima cambiante a pesar de no contar con apoyo financiero internacional, como es el caso de comunidades pobres en Beni que están recuperando una práctica ancestral de terrenos de cultivo elevados llamados camellones.

Según el informe, el deshielo en la Cordillera Real, que ha perdido más del 40 por ciento de su volumen entre 1975 y 2006, amenaza el suministro de agua para miles de campesinos pobres de los Andes, así como el agua y la electricidad para grandes ciudades como La Paz y El Alto. Esto confirma las investigaciones del Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés difundidas en 2006.

Los desastres naturales, la segunda amenaza, puso en 2007 a Bolivia en la lista de los 10 países en el mundo más afectados por desastres. Entre 2006 y 2008, las inundaciones, los desbordamientos de ríos, los deslizamientos de tierra, el granizo y las heladas afectaron a más de 618.000 personas y costaron al Estado boliviano entre el tres y el cuatro por ciento de su Producto Interno Bruto anual.

Los incendios forestales son otra amenaza para los bosques bolivianos. Los períodos de sequía más prolongados probablemente lleven a un aumento de los incendios y a la destrucción de los bosques. En octubre de 2005, la región de Beni sufrió su peor sequía en 40 años y desencadenó en incendios enormes que destruyeron unas 500.000 hectáreas de bosques y pastos.

La expansión de las enfermedades es otra amenaza. En abril de 2009, las autoridades médicas de Santa Cruz informaron de más de 55.000 casos sospechosos de fiebre del dengue y 25 muertes. Se considera que las temperaturas más altas han permitido que el mosquito que transmite la enfermedad llegue a mayores altitudes.

Los patrones del clima han cambiado. Los campesinos pobres ya están luchando para hacer frente a las lluvias erráticas, que les causan inseguridad acerca de cuándo cultivar sus campos, que sufren plagas de insectos resultantes de temperaturas anormalmente altas. Las cosechas se pierden año tras año ocasionando que más gente no tenga lo suficiente para comer.

En ese contexto, Oxfam Internacional pidió a los países ricos reconocer su responsabilidad y reducir sus emisiones al menos en un 40 por ciento hacia el 2020 respecto a los niveles de 1990, y proporcionar al menos 150.000 millones de dólares en dinero nuevo para ayudar a los países pobres, como Bolivia, a reducir sus emisiones y a adaptarse al clima cambiante.

“La gente pobre en Bolivia no puede permitirse el lujo de que nuestros líderes políticos se queden tan satisfechos”, afirmó el asesor de políticas de cambio climático de Oxfam Internacional, Antonio Hill.

“El presidente Obama y los líderes europeos que se encuentran en Washington necesitan hacerse cargo de esta responsabilidad. Esto significa poner dinero nuevo, extra, sobre la mesa ahora, antes de Copenhague”, concluyó Hill.

CAMELLONES: UNA TÉCNICA PREHISPÁNICA CONTRA EL CLIMA

Cincuenta y seis familias del Beni, en la Amazonia boliviana, han comprobado cómo se puede afrontar los efectos del cambio climático con una técnica agrícola que las culturas prehispánicas ya usaban para aprovechar las inundaciones cíclicas de la zona: los “camellones”.

Se trata de extensas plataformas agrícolas levantadas por la mano del hombre que, con una altura de entre 50 centímetros y dos metros, protegen de las inundaciones a los cultivos que se siembran en su superficie.

Estas elevaciones se rodean a su vez de una red de canales que en la época de inundación drenan el agua y que en los ciclos secos la acumulan para el riego, lo que permite además nutrir y enriquecer el suelo y configurar incluso un ecosistema propicio para actividades complementarias, como la piscicultura o la creación de bancos de semillas.

Un grupo de familias pobres de las localidades benianas de Loma Suárez y Copacabana ha experimentado la eficacia del sistema participando en un proyecto de “camellones” financiado por Oxfam Internacional y dirigido por la fundación Kenneth Lee.

“En un año y medio hemos demostrado la teoría: se puede producir en inundación y en sequía, hay capacidad de decidir qué producimos y qué necesita el mercado”, explicó a Efe Óscar Saavedra, director de la Fundación Kenneth Lee, que debe su nombre a un geólogo norteamericano que dedicó su vida al estudio de la cultura hidráulica de la Amazonia boliviana.

Con los “camelloneros” benianos han logrado el récord de tres cosechas de maíz con rendimientos “excepcionales”, y 120 toneladas de yuca con un método con el que pueden cultivar arroz y legumbres.

UE QUIERE PACTO CON PENALIDADES

La Unión Europea (UE) quiere que el futuro acuerdo sobre el cambio climático que se firmaría en la Cumbre de Copenhague, en diciembre próximo, sea jurídicamente vinculante, lo que no pasa hoy con el Protocolo de Kioto, aunque algunas voces dudan de que se pueda llegar a tiempo.

Los acuerdos de Kioto de 1997 contra el cambio climático fueron rubricados ya por 184 países, entre los que no está Estados Unidos.

Según la jefa de negociación de la delegación española, Alicia Montalvo, que participa en la Cumbre organizada por la ONU en Barcelona (noreste de España) como preparación de la de Copenhague, recalcó que la UE apuesta por un tratado que cree un marco regulador que permita hacer un seguimiento en caso de incumplimiento y que conlleve penalizaciones.

Este objetivo, compartido por otras delegaciones de países en desarrollo y por las principales organizaciones medioambientales, haría peligrar, según algunos observadores, la idea de que Copenhague pueda cerrarse con un acuerdo firme.

Ante el amago de bloqueo de las negociaciones por parte de los países africanos (alineados al G-77), Montalvo señaló que la UE ofrece la reducción de hasta el 30% de emisiones hasta 2020 si en Copenhague se da un acuerdo, pero la dirección del G-77 reclama un 40%.

Los bolivianos están luchando para adaptarse al cambio climático pese a no tener financiación.

15. LA FED, EN LA ENCRUCIJADA: GRANDES QUIEBRAS BANCARIAS O HIPERINFLACIÓN

Fuente: Ángel Martín

Tras haber aplicado masivas políticas fiscales y monetarias para salvar a la banca, ahora la preocupación radica en cómo retirar esa intervención extraordinaria. Los gobiernos y bancos centrales se enfrentan a un delicado dilema. La salud y viabilidad del sistema financiero está en juego.

Desde 2007, el año en que la crisis financiera comenzó a manifestarse, los gobiernos de medio mundo han aplicado políticas públicas sin precedentes. Con Estados Unidos a la cabeza, se ha intentado estimular la economía de casi todas las formas posibles, y con una intensidad jamás conocida.

La Administración Obama y la Reserva Federal, liderada por Ben Bernanke, no han dudado en responder a la crisis mediante medidas no convencionales, especialmente en lo que se refiere a la política monetaria.

Ante el excesivo endeudamiento y las malas inversiones acometidas en la etapa del auge, los gobiernos y bancos centrales han decidido no facilitar un proceso deflacionario que implicara la liquidación de esas malas inversiones, y el desapalancamiento generalizado, por miedo a los efectos que esto podría generar. Sin embargo, tarde o temprano, ese proceso tiene que suceder, si se quiere salir de la recesión y entrar de nuevo en la senda del crecimiento.

Los agentes económicos vivieron durante años adictos al dinero fácil y abundante, pensando que esas condiciones durarían para siempre. Desde 2007 se han visto los efectos de esas políticas expansivas en forma de crisis, pero se ha preferido no reconocer la realidad, y mantener al adicto sistema al dinero con altas dosis, generadas por la banca central.

En lugar de quitarle la botella de whisky al alcohólico y dejarle pasar una inevitable, necesaria pero dolorosa resaca, se ha elegido inyectarle por vena nuevas dosis de whisky, con la vana esperanza de que desaparezcan de forma mágica los efectos del exceso de alcohol.

Ahora, tras las políticas monetarias no convencionales por parte de los bancos centrales, éstos comienzan a pensar en cómo retirar esas medidas de la manera más ordenada posible. Se reconoce que estas medidas han sido de emergencia, y que sólo fueron aplicadas temporalmente. Se requiere, entonces, una vuelta a la normalidad. Pero, ¿cómo?

Esta es la cuestión que analiza el economista Philipp Bagus, en un artículo cuya traducción publica LD en exclusiva. En él nos presenta el delicado dilema al que se enfrenta la Reserva Federal estadounidense en la actualidad. Como ya analizó en profundidad este analista, junto a Markus Schiml, la FED ha incurrido desde el estallido de la crisis en unas políticas monetarias que podrían acabar en su misma insolvencia.

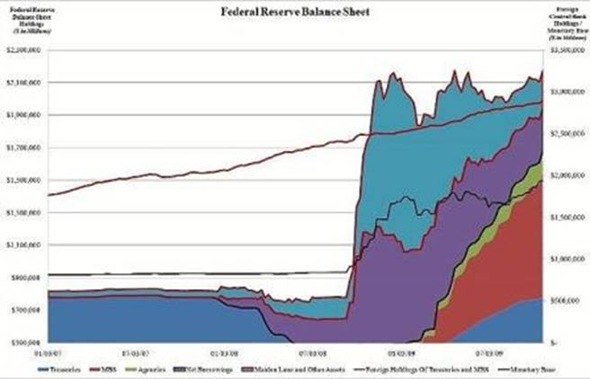

El balance general del banco central estadounidense, respaldo último del valor del dólar, no sólo se ha expandido de manera sobresaliente (ya supera los 2 billones de dólares), sino que su calidad se ha deteriorado notablemente.

En efecto, en la primera etapa de la crisis, que duró hasta septiembre de 2008, la Reserva Federal no incrementó su balance, sino que modificó su composición empeorando la calidad de sus activos (qualitative easing, o relajación cualitativa). Para quienes sólo se fijan en los aspectos cuantitativos del dinero, este cambio debería haber sido superfluo para el valor y estabilidad del dólar. Pero nada más lejos de la realidad.

Como sostenían estos dos economistas, “las cuestiones cualitativas pueden incluso ser más importantes que las cuantitativas”. Así, en esta etapa, “la FED debilitó la composición de su balance general en favor del sistema bancario estadounidense”, incurriendo en un "rescate a gran escala del sistema bancario” de facto.

La segunda fase sí supuso un elevado incremento de la cantidad del balance de la FED, comprando principalmente préstamos a un sistema bancario insolvente y otro tipo de títulos financieros, en particular mortgage-backed securities (títulos respaldados por hipotecas), con el fin de reanimar el mercado inmobiliario. Este tipo de política, lo que ha venido en llamarse quantitative easing (o relajación cuantitativa), y que a su vez suele implicar un descenso en la calidad media de los activos de la FED, también habría hecho caer el valor del dólar.

Pero a pesar de afectar negativamente al valor de la moneda norteamericana, estas medidas han ido en favor de la salud del sistema bancario, cuyo colapso ha evitado la laxa mano de la Reserva Federal. Sin embargo, en este mismo proceso, “la Reserva Federal se ha convertido en el tipo de banco malo (bad bank) que ellos estaban intentando rescatar”, desplazando los riesgos de insolvencia del sistema bancario privado al banco central. Esta solución, por tanto, parece a todas luces cortoplacista, y en absoluto definitiva.

LA ESTRATEGIA DE SALIDA

En la actualidad, los banqueros centrales advierten de que es necesario prepararse para la retirada de las medidas de estímulo excepcionales, en una vuelta a la normalidad. Pero, ¿qué efectos tendrá esta retirada? Dadas las ingentes cantidades de dinero inyectadas, ¿tendrá esta retirada los mismos efectos que retirarle la droga al hiper-adicto?, ¿con qué alternativas se enfrentan los bancos centrales?, ¿cuál sería la estrategia de salida óptima?, ¿realmente la hay, o estamos abocados al colapso del sistema financiero?

Recientemente, publicamos un análisis del economista Nouriel Roubini, donde también trataba los problemas referidos a la estrategia de salida de las políticas expansivas nada convencionales de los últimos dos años. Roubini apuntaba dos escenarios igualmente dañinos: el deflacionario y el inflacionario.

Mientras que el primero sería consecuencia de “tomarse muy en serio la gravedad de los déficits públicos, tratar de reducirlos drásticamente mediante subidas de impuestos, recorte del gasto y reduciendo los excesos de liquidez”, el inflacionario sería resultado de continuar con las políticas de estímulo sin preocuparse por los riesgos que éstas generan. Así concluía que “hagas lo que hagas, estás perdido”, introduciendo, sin embargo, un pequeño hueco de esperanza que dependería de la perspicacia y buena gestión de los policy-makers.

Y éstas son también las preguntas a las que trata de dar respuesta para el caso norteamericano Philipp Bagus, profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El "dilema de la Fed" consistiría “en restaurar la fortaleza del balance del banco central -revirtiendo las políticas de relajación cuantitativa y cualitativa- sin dañar al sistema financiero”. Pero esto no es nada sencillo, ya que “el problema es que la reducción del balance desharía políticas promulgadas para apoyar al sistema financiero”.

Así, en caso de reducir el balance podría conducir a una restricción crediticia más intensa y deflacionaria, con lo que la crisis financiera se podría agravar nuevamente con efectos desestabilizadores. Y en caso de que fuera a aumentar la calidad de sus activos, dejando así de deteriorar la calidad media de su balance en favor del sistema bancario, “el mercado de préstamos interbancario podría paralizarse de nuevo” llevando a un credit crunch mayor.

Estos problemas ponen de manifiesto que “mediante la compra y aceptación de los activos malos, los bancos centrales no arreglaron el problema de solvencia: simplemente retrasaron lo inevitable”. Es decir, “el problema perdura y las estrategias de salida sólo pueden ser exitosas si la calidad de esos activos cambia o si se reconoce su calidad y los bancos son recapitalizados de acuerdo a ello”. Ante esta situación, Bagus reconoce dos posibles soluciones para la salida.

La primera consiste en llevar a cabo una política inflacionaria deliberada todavía más intensa por parte de la FED, con la esperanza de que los activos del sistema bancario mejoren su calidad (aumentando su precio). Esta política tiene importantes complicaciones y riesgos, como el de la hiperinflación, y esencialmente no ataja la raíz de los problemas, con lo que podría crearse un problema mayor para el futuro.