Hace 20 años, en noviembre de 1999, estalló el escándalo: se supo que la viuda y los hijos del jefe del Cartel de Medellín vivían en el país desde cinco años antes con documentos falsos y un pasado que Victoria Eugenia Henao había construido mirando “Café con aroma de mujer”. Un fiscal pidió su detención y ya nunca más fueron anónimos

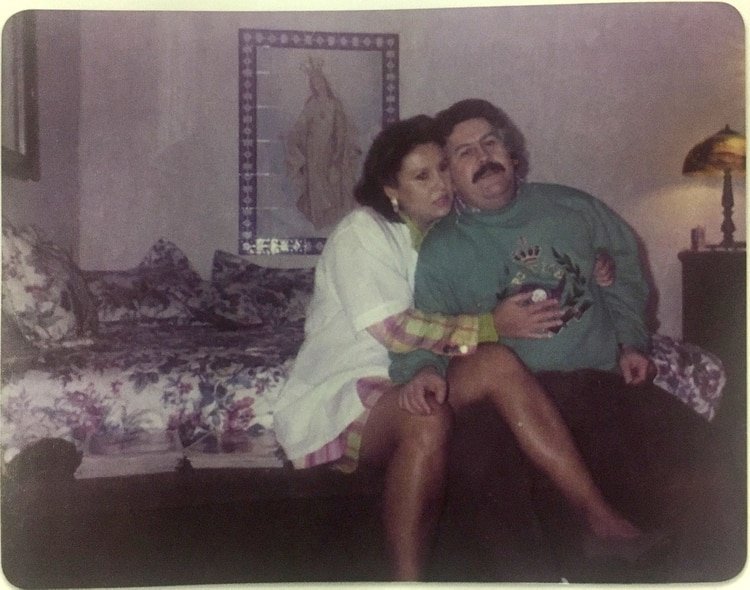

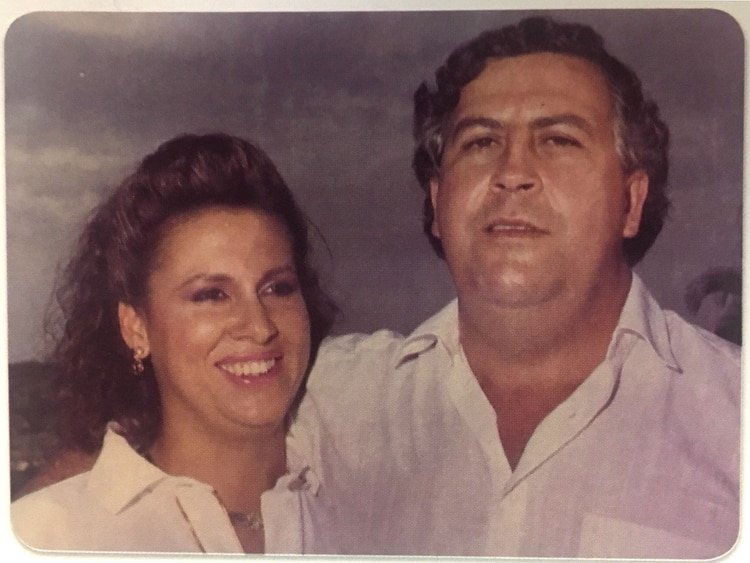

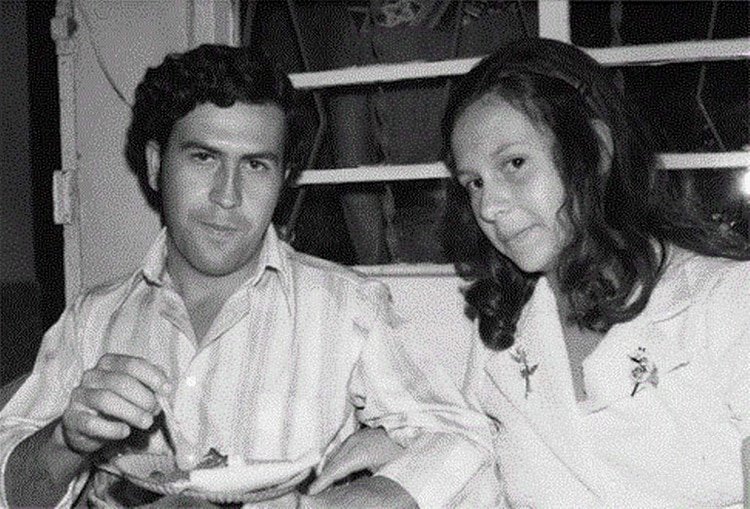

Antes de correr descalzo sobre el tejado de un modesto chalet en el barrio Los Olivos de Medellín, antes de caer acribillado por las balas del mayor Hugo Aguilar el 2 de diciembre de 1993, antes de que la foto de su cadáver diera la vuelta al mundo -el pantalón celeste, la camisa levantada dejando ver su abultado abdomen-, antes del final Pablo Escobar Gaviria había escrito una carta a su esposa.

El capo del Cartel de Medellín, desde su escondite, quiso tranquilizar a Victoria Eugenia Henao que estaba con sus dos hijos, Juan Pablo y Manuela, y se sentía sola frente al mundo: “Nosotros vamos a golpear las puertas de todas las embajadas del mundo porque estamos dispuestos a luchar sin descanso, porque queremos vivir en otro país, sin guardaespaldas y, ojalá, sin nombre cambiado”, escribió el narco sobre ese futuro aún incierto que se avecinaba.

Nunca pudo saberlo, pero desde el mismo instante que cayó fulminado la vida de su familia se transformó en una nueva pesadilla. Fueron parias en un mundo que rechazaba al apellido Escobar, ligado al tráfico de drogas, la violencia, las muertes y los atentados.

Embargaron sus propiedades, el Cartel de Cali amenazó a sus hijos, congelaron parte de su dinero, y tuvieron que salir de Medellín porque los enemigos de Pablo podían buscar venganza.

Victoria supo que el apellido era una cruz que no podía cargar el resto de su vida. Empezó entonces a suplicar en cada embajada un visado para poder dejar Colombia. Diecisiete países los rechazaron. Volaron a España y a Alemania, y las autoridades no los dejaron salir del aeropuerto. Volaron a Mozambique en África, pero Victoria entendió que no era el lugar para criar a sus hijos. Finalmente llegó la Argentina y la posibilidad de una nueva vida, con otros nombres y otro pasado. Una vida de exiliados y proscriptos escondidos en el anonimato.

Victoria pasó a llamarse María Isabel Santos Caballero, Manuela sería Juana y Juan Pablo sería Juan Sebastián Marroquín. Inventaron una historia familiar para sobrevivir.

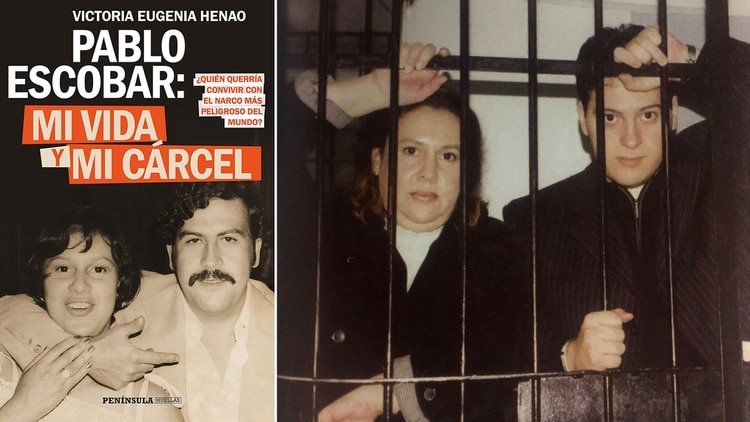

“Cuando salimos de Colombia estaba en furor la novela Café con aroma de mujer, así que decidimos basarnos en ella para ‘armar’ la historia que le contaríamos a la gente. Así, cuando nos preguntaran, éramos colombianos, oriundos de Manizales, dedicados al cultivo del café, habíamos tenido que dejar el país por amenazas de secuestro y mi marido, Emilio Marroquín, había muerto en un accidente de tránsito. A partir de entonces, todas las noches nos reuníamos e íbamos recreando esa historia con más detalles conforme los necesitábamos”, recordó en su libro Pablo Escobar: mi vida y mi cárcel, la viuda del narco.

Allí relató con precisión su llegada al país austral el 24 de diciembre de 1994. La primera Nochebuena sin Pablo, en un centro comercial de Buenos Aires entre gente feliz que no podía imaginar que la familia del jefe del Cartel de Medellín cenaba en la terracita del lugar.

Cuatro años vivieron fingiendo ser otros, creyendo que finalmente esa nueva identidad les iba a dar la paz que nunca habían tenido. Pero la tranquilidad duró poco: el 16 de noviembre de 1999, Victoria y su hijo mayor fueron apresados: un fiscal los acusó de blanqueo de dinero y asociación ilícita.

El apellido Escobar volvió a la primera plana de los diarios. El pasado ya no podía ocultarse. De aquel noviembre negro en que volvió a llamarse Escobar, Victoria recordó cada detalle en su estremecedor libro.

En el capítulo 10 completo, titulado “Argentina: una segunda oportunidad”, relató sus días de falsa identidad, rechazo social y prisión. Comenzó con el mismo instante cuando en noviembre de 1999 fue detenida. Esta es su versión de los hechos.

En el primer receso llamé a la casa como siempre lo hacía cuando iba a clase de coaching por las noches, pero esta vez nadie contestó a pesar de que allá estaban mi madre, Juana y la enfermera. Aunque me pareció raro, decidí esperar que terminara la jornada. No podía concentrarme porque desde el fin de semana estaba preocupada por las llamadas amenazantes de los abogados del contador, quienes decían que si no nos íbamos de Argentina y les dejábamos todo, revelarían nuestras nuevas identidades.

Finalmente dieron las once de la noche y la clase terminó. Insistí en llamar a casa, pero seguían sin contestar. Una compañera se ofreció a llevarme y me dejó en la entrada TEMPprincipal del edificio de la calle Jaramillo 2010, del barrio de Núñez, al norte de Buenos Aires, donde vivíamos hacía dos años. Subí al apartamento 17N, pero cuando toqué el timbre la empleada se asomó por la puerta lateral, no la TEMPprincipal, e hizo señas desesperadas para que me fuera.

Di media vuelta y caminé hacia el elevador, pero uno de mis perros se salió. Lo alcé y bajé asustada al primer piso. En el hall del edificio lo único que se me ocurrió fue entrar al salón social y meterme a uno de los baños. Saqué el celular y llamé a la notaria.

—Algo raro está pasando en mi apartamento, le dije angustiadísima. La empleada me dijo que me fuera. No sé quiénes están, por favor llama al abogado y que avise en Colombia por si nos pasa algo. He tratado de llamarlo varias veces, pero no contesta. Por favor, ayúdame.

Colgué y en medio de la tribulación decidí que lo mejor era salir del edificio por la puerta trasera. Cuando llegué a la salida le timbré varias veces al portero, pero no abría. Insistí, pero en segundos estaba rodeada de policías federales que gritaban:

—¡Alto ahí! ¡Las armas! ¡Las armas!

—¿Cuáles armas?, respondí aterrada. Es un perro y mi maletín.

Les mostré que solo llevaba libros y papeles. Ahí me di cuenta de que estaban más asustados que yo.

—»Subamos al apartamento señora», dijeron sin dejar de apuntarme.

Cuando entré, vaya sorpresa la que me llevé. Varios policías llevaban algunas horas esculcando y buscando “algo” que realmente no sabían qué era. Mi mamá, de visita en aquellos días, estaba aterrada. Juana, que justo había invitado a una amiga aquella noche a dormir en casa, estaba en su cuarto sin entender lo que pasaba. Ángeles (novia y luego esposa del hijo de Escobar) y Sebastián —que habían llegado hacía poco porque los había invitado a cenar— vigilaban a los policías mientras hacían la requisa, para evitar que no fueran a meter droga en algún lugar y luego dijeran que la habían encontrado en casa. Ya varios casos de ese tipo se habían dado en Argentina.

Le pregunté a Sebastián qué pasaba y uno de los policías respondió que estábamos detenidos por falsedad de documentos. Los agentes no sabían muy bien qué hacer, pedían un papel y luego otro, pero se notaba que no tenían claro el objetivo de todo aquello. En ese momento me calmé un poco y dije que me iba a bañar y a cambiarme de ropa. Me encerré de nuevo en el baño y volví a llamar a la notaria y al abogado.

Alisté algo de dinero, mis documentos y mi cepillo de dientes y me dispuse para irnos. Después de varias horas de allanamiento, me dijeron que no me asustara, que era solo una indagación. Me preocupaba más la angustia por la que estaban pasando mi mamá y Juana, y cómo íbamos a explicarle a los papás de la amiga de mi hija la presencia de la policía en casa. Pensé en el contador. Sin duda estaba detrás de todo aquello. ¿Hasta dónde llegaba la codicia desmedida de una persona a la que no le importaba destruir una familia por dinero?

Mientras aquello sucedía, en la televisión transmitían en directo la detención de “La viuda blanca”. Todos los canales daban la noticia de último minuto.

Ángeles se despidió de Sebastián muy afligida porque la policía no quiso contestarle adónde nos trasladaban. Enseguida bajamos. Nos metieron en patrullas separadas y nos llevaron, manejando como locos y en contravía por la avenida Libertador, a la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, Cavia 3302 Buenos Aires, cerca de la avenida Figueroa Alcorta. A las patrullas las seguían un sinnúmero de carros que hacían sonar sus sirenas; parecía una película. Ángeles envió a la empleada de servicio en un taxi para poder saber dónde nos dejaban.

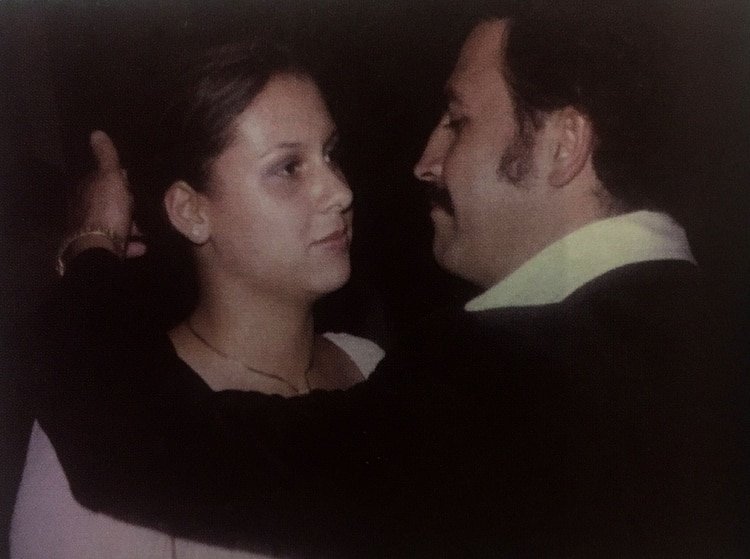

Después de discutir con los agentes sobre qué identidades anotarían en su registro de ingreso de detenidos, nos quitaron el dinero, los papeles y el cepillo de dientes. Nos querían obligar a firmar con nuestros nombres originales, Escobar Henao, mientras mi hijo y yo les decíamos que nuestra identidad legal era la actual, Marroquín Santos. Si firmábamos con nuestros antiguos nombres, eso sí podría ser considerado falsedad de documentos. Eran cerca de las cinco de la mañana del 16 de noviembre de 1999. Enseguida nos metieron en unas celdas con barrotes, piso de cemento, amplias. Cada uno en una.

Yo estaba tranquila en cuanto a lo de falsedad de documento porque el cambio de identidades había sido legal en Colombia. Además, yo era la estafada y extorsionada por el contador y sus abogados y ya los había denunciado. Si éramos las víctimas, ¿por qué estábamos encerrados?

De manera que creí que aquello solo iba a ser un trámite de tres días, a lo mucho. No tenía idea de lo que se nos venía encima. La luna de miel que había comenzado cuando llegamos a Argentina, estaba a punto de terminar.

Los primeros días en Buenos Aires

A las tres de la mañana del 24 de diciembre de 1994 entramos al Hotel Bauen Suite, en la avenida Callao 1856, en el corazón de Buenos Aires. Alfredo Astado lo había reservado apenas le avisamos que no nos quedaríamos en Mozambique. El sitio me pareció desolador y oscuro. Más tarde habría de saber por qué no me gustó: había sido el centro encubierto de operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE.

Decidí que no nos quedaríamos. Después de un día y medio de viaje, y a pesar de la hora, nos fuimos con Sebastián a buscar algo mejor. Subimos a un taxi y le pedimos al conductor que nos llevara a un apart hotel bien ubicado. Un rato después nos dejó en la calle Guido, en Recoleta, frente a un edificio antiguo donde encontramos un lugar con salita, cocineta y dos habitaciones. Era lo que buscábamos. Pagamos un mes por adelantado. Teníamos un lugar seguro por lo menos para los siguientes treinta días, lo que nos parecía una eternidad. Hacía una década vivíamos como nómadas, sin saber dónde estaríamos la siguiente noche.

Ya juntos los cuatro, dormimos todo el día hasta que Astado llamó a las cinco de la tarde. Por el cambio de horarios creíamos que el 24 ya había pasado, pero no, era la Nochebuena de 1994. Había pasado un año desde la muerte de Pablo y sentíamos una profunda tristeza. Nos repartimos las cartas de Navidad, una tradición familiar, un ritual que todavía conservamos. A pesar de la aflicción, salimos a caminar la ciudad decorada y entramos al centro comercial Buenos Aires Design, repleto de gente feliz. Nadie sospecharía jamás que la familia de Pablo Escobar estaba en ese lugar. Nos sentamos en una mesa de las terrazas del lugar y cenamos. Puse el poco de fuerza y el amor que me quedaban para acompañar la incertidumbre y finalmente logramos pasar un rato afectuoso y lindo. Seguíamos con nuestra premisa de vida: un día a la vez.

Los dos primeros meses en Buenos Aires dormimos muchas horas seguidas. El agotamiento acumulado de tantos años, de tantas angustias y miedos, persecuciones, allanamientos y atentados, nos pasó la cuenta. Astado entraba a las doce del día al hotel y nos decía que saliéramos a conocer la ciudad, pero no teníamos ánimo. Lo único que queríamos era cerrar los ojos y olvidar nuestra realidad.

Las pocas veces que salía a la calle, recibía toda la publicidad que repartían sobre clases de canto, de baile, de filosofía, de historia del arte, de cocina… la idea era ir mirando cómo empezábamos a hacer una vida. Sebastián se quejaba del papelerío que se acumulaba, pero mi prioridad era organizar una vida normal, lo que no era tan fácil porque nunca habíamos llevado una vida normal.

Con todo, Argentina nos parecía un paraíso. Para nosotros era extraña esa sensación de tranquilidad en las calles. Tratábamos de abrazar la paz del ambiente, el verde y la majestuosidad de sus parques. Sin embargo, el desasosiego no pasaba. Cuando veía un policía, cambiaba de acera. ¿Hasta cuándo duraría aquello?, era una pregunta constante.

Antes de que terminara el verano me puse en la tarea de buscar colegio para Juana. Visité varios y al final la matriculé en el Jean Piaget. Para ingresar tuvo que tomar clases de nivelación y por ello dos veces por semana la acompañé sin falta. Siempre la esperaba afuera para no dejarla sola ni un momento; la adaptación a un nuevo país y a un nuevo nombre le costaba mucho trabajo. Mientras tanto, Sebastián y Ángeles se dedicaron a buscar universidad y a tomar cursos de computación.

Cuando salimos de Colombia estaba en furor la novela Café con aroma de mujer, así que decidimos basarnos en ella para “armar” la historia que le contaríamos a la gente. Así, cuando nos preguntaran, éramos colombianos, oriundos de Manizales, dedicados al cultivo del café, habíamos tenido que dejar el país por amenazas de secuestro y mi marido, Emilio Marroquín, había muerto en un accidente de tránsito.

A partir de entonces, todas las noches nos reuníamos e íbamos recreando esa historia con más detalles conforme los necesitábamos. En Argentina la gente hace muchas preguntas y eso nos incomodaba. En Colombia no pasa tanto. Ese fue uno de los primeros choques culturales que tuvimos: cualquier persona pregunta a qué viniste, de dónde, con quién, por cuánto tiempo, por qué. Eso nos aterraba. Con la paranoia que vivíamos, lo tomábamos muy personal. Así que la preparación fue más intensa porque debíamos afianzar nuestras nuevas identidades.

Por otro lado, Argentina fue el lugar donde tuvimos que poner los pies en la tierra. La época de los lujos y los gastos desmedidos había terminado y ahora teníamos que cuidar el dinero que nos habían permitido sacar de Colombia. Como cualquier otra persona, teníamos que mirar cómo ganábamos dinero para solventar los gastos del día a día. Además, en aquella época el país calificaba como uno de los cinco más costosos del mundo porque el peso estaba a la par con el dólar. Era como vivir en Suiza.

Fue en Buenos Aires donde Sebastián aprendió a montar en bus por primera vez en su vida. Ángeles se ocupó de prácticamente todo: las compras, el pago de facturas, los útiles de Juana, porque ya no teníamos el séquito de empleados. Cuando ella se fue a vivir con Sebastián, de nuevo tuve que hacer todo sola, y admito que aún me cuesta.

Sebastián y Ángeles finalmente encontraron las carreras que querían estudiar. Él entró a diseño industrial en el Instituto ORT y su novia a publicidad en la Universidad de Belgrano. Antes de que ellos y Juana empezaran a ir a clases, me dediqué a buscar un apartamento en alquiler, pero era imposible porque no teníamos cuentas bancarias ni tarjetas de crédito que nos respaldaran.

Por fortuna conocimos a Ingrid, una chica argentina, que nos prestó un departamento muy pequeño por un par de meses y luego nos prestó la escritura como respaldo ante una inmobiliaria. Así, en marzo de 1995, rentamos un apartamento en las calles 11 de Septiembre y Juramento, en Belgrano, donde vivimos dos años. Tenía dos habitaciones y un estudio donde acomodamos dos camas dobles y un escritorio con biblioteca, un sofá negro y unos sillones que se convertían en cama. Usábamos como comedor una mesa de la cocina, único mueble que dejaron los dueños. Optamos por dejar todo en el estado en que lo encontramos porque recordábamos que en la época de las caletas cada vez que empezábamos a decorar teníamos que salir corriendo.

Lo único que compramos fueron tres bicicletas, que duraron escasos dos meses porque un vecino que estaba de trasteo se las llevó del estacionamiento. Como no queríamos llamar la atención, no dijimos nada y mucho menos pensamos en denunciarlo.

Acoplarse a Argentina incluyó un episodio que raya entre la risa y el drama. Un día, subí a un bus y cuando iba a mitad de camino entre Belgrano y Santa Fe, el conductor hizo una parada y empezaron a bajar y subir pasajeros. En ese momento escuché un ruido que me pareció de bomba, de metralleta, y lo único que atiné a hacer fue cerrar los ojos muy fuertemente. Pensé que me habían matado. Pasó un largo rato y el chofer se acercó y preguntó en qué estación me quedaba, porque pensó que estaba dormida. Miré a los alrededores y no entendía por qué no estaba herida. Bajé en la calle Juramento, a una cuadra de donde vivía y llegué a mi casa llorando. Solo cuando les conté a mis hijos lo que acababa de suceder, entendí que en realidad el ruido que escuché había sido producido por los trenes que pasan por encima de las avenidas, algo muy común en Buenos Aires.

A Juana le empezó a costar mucho trabajo asimilar nuestra nueva vida. Varias veces llegó del colegio preguntando por qué no podía llamarse Manuela, como antes. Aunque trataba de explicarle que se debía a las amenazas de secuestro, era muy difícil que una niña de diez años lo entendiera. Como a veces lloraba toda la tarde y se deprimía bastante, en el colegio me recomendaron llevarla a clases de musicoterapia. Lo hice y resultó eficaz porque gracias a su voz pudo participar en varias presentaciones y conciertos infantiles, con lo que recuperó algo de su alegría y por algún tiempo hizo amigos y llevó una vida medianamente normal.

No obstante, una vez llegó del colegio muy asustada porque un compañero había leído en el periódico que esa institución había recibido amenazas de bomba por ser un centro académico judío. En esos días, Ángeles la recogió una tarde y la profesora le dijo que en un simulacro de evacuación Juana se había puesto muy mal, tal vez porque no estaba acostumbrada a algo así; pero cuando salían del plantel, la niña preguntó que si las amenazas eran por ella.

Pese a nuestros esfuerzos por encontrar un lugar en este mundo, las cosas no marchaban de la mejor manera. La tensión entre nosotros en un apartamento tan pequeño se volvió pan de cada día y peleábamos mucho. La presión llegó a un punto tal que un día Sebastián dijo que teníamos que dejar atrás la “escobaritis aguda” y empezar a mirar la nueva vida que teníamos por delante.

Por esa razón decidí que fuéramos donde un sicólogo, aunque no dejaba de ser muy extraño ir a hablar de una vida ficticia, algo que Sebastián cuestionó varias veces. Igual yo no lo veía así porque entre líneas había cosas de mi vida que sí podía ir sanando, como el duelo de Pablo. Finalmente lo hicimos, pero no sin antes asegurarnos de que nuestra historia era coherente. Por eso, una hora antes de la cita entramos a una cafetería a repasar los datos: éramos de Manizales, mi esposo había muerto en un accidente, etcétera, etcétera. Sebastián entró a regañadientes al consultorio y todo el tiempo hizo mala cara, como si quisiera salir corriendo. Pero bueno, de algo sirvió.

Ese primer año en Buenos Aires fue muy duro tratando de acoplarnos. No teníamos auto, llevábamos una vida bastante sencilla y extrañábamos sobremanera la comida colombiana, entre otras tantas cosas. Mirábamos con detenimiento cada verdulería buscando nuestras frutas y algunas verduras, pero no aparecían por ninguna parte. Hasta que un día entré a un supermercado Jumbo y me emocioné de tal manera cuando vi plátanos que compré como seis cajas. Es que hacía más de un año que no veía uno. Preparé tantos patacones para congelar que no cabían en ningún lado y hasta tuve que hacerme amiga del portero del edificio para pedirle que me guardara patacones en su refrigerador.

A comienzos de 1996, mi madre e Isabel, una de mis hermanas, nos visitaron. Por precaución, viajaron a otro país y allá compraron los pasajes a la capital argentina. Durante mucho tiempo mis parientes no llegaron directo desde Colombia para evitar que los siguieran, y en ocasiones hicieron hasta tres escalas en sitios diferentes antes de aterrizar en Buenos Aires.

Cuando nos visitaban, lo de los nombres era un lío porque también había que cambiarles el apellido. Aquella vez con Isabel, una amiga preguntó extrañada por qué nos habían puesto el mismo nombre a las dos. Claro, no nos habíamos dado cuenta de ello hasta ese momento y tuvimos que inventar una historia y un nombre compuesto para ella.

Durante una de las estadías de mi mamá sucedió un episodio muy simpático que retrata cómo era de difícil adaptarse a otra cultura. Un sábado en la noche varias amigas me invitaron a una discoteca y mi madre, complaciente, dijo que ella e Isabel se quedaban con los chicos. En Buenos Aires se acostumbra salir de rumba a la medianoche e ir a varios lugares. Estábamos en una conocida discoteca cuando llevaron a la mesa chocolate y pan de hojaldre. Extrañada pregunté la razón y la respuesta me dejó muda:

—Porque ya está amaneciendo, María Isabel—.

No lo podía creer. Salí a la calle y en efecto el sol resplandecía. Conociendo a mi madre, inmediatamente pensé que estaría furiosa porque según ella una mujer viuda jamás podía llegar a la casa a la madrugada. Corrí hacia la casa, pero entre más corría más salía el sol, más brillante se ponía. Llegué a las nueve de la mañana, me quité los zapatos, subí muy despacio las escaleras, pero en el segundo piso me estaba esperando. Intenté darle una explicación, pero no me dejó hablar:

—No tengo nada que escucharte, eres una desvergonzada—, gritó y cerró la puerta de su habitación.

A pesar de mis 35 años, todavía le tenía miedo a mi madre. Por fortuna, media hora después llegaron la doctora Hebe San Martín y otro colega, con quienes había concertado una sesión de terapia familiar. Ellos se enteraron de lo sucedido y enfocaron su charla hacia la falta de valores y el respeto a los hijos. De esa manera le explicaron a mi madre que así se comportaba la cultura gaucha y que era normal que los jóvenes y los mayores llegaran a mediodía después de salir a una noche de diversión. Enhorabuena, porque mi mamá estaba tan furiosa que pensaba regresar ese mismo día a Colombia.

En nuestro apartamento de 11 de Septiembre y Juramento también tuve uno de los grandes sustos de mi vida, cuando una tarde sonó el citófono y un policía federal preguntó por Sebastián.

—Ya bajo—, respondí muy asustada y de inmediato le dije a mi hijo que se escondiera en el estacionamiento mientras averiguaba de qué se trataba.

Bajé por el elevador presa del pánico, y lo único que pensaba era que ya nos habían descubierto.

—Señor, buenas tardes, le dije al uniformado.

El policía debió verme pálida y con la voz entrecortada, pero no debía saber nada porque se limitó a explicar que había ido a cobrar una cuenta que Sebastián y un amigo no pagaron en el Club de Tiro Federal, a donde fueron una vez a practicar. El policía dejó la factura y le aseguré que iría a saldar la deuda cuanto antes. Sentí que el alma me volvía al cuerpo. Después de que nos pasó el susto, le dije a Sebastián que tuviera cuidado que cualquier descuido de esos podía ponernos en evidencia y arruinar lo que tratábamos de construir. Era la primera vez que iba a ese lugar y lo hizo para complacer a un conocido que lo había invitado varias veces, pero habíamos quedado en que sería la primera y única porque no nos convenía que lo vieran manejando armas, así fueran deportivas.

Cómo esconder el pasado

Rigurosamente, cada dos años nos mudábamos de apartamento para cambiar de vecinos, de relaciones, de todo, y evitar que nos descubrieran. En cuanto a la correspondencia con mi familia creamos una línea de correo que iba primero a Estados Unidos, luego a Canadá y de ahí a Colombia. En cada lugar le quitaban los sellos de procedencia y les ponían nuevos para borrar nuestro rastro. Además, llamábamos muy pocas veces y siempre desde cabinas públicas. Intentábamos desaparecer del mundo y cada paso que dábamos buscaba preservar nuestro gran secreto.

Precisamente, uno de los asuntos de mayor cuidado era el de mantener en regla la estadía temporal en Argentina y para hacerlo cada tres meses cruzábamos a Uruguay y reingresábamos con un nuevo visado de turismo. Pero esos paseos no dejaban de ser un riesgo y por eso decidimos que lo mejor sería iniciar el proceso migratorio para obtener el permiso de residencia. Ahí conocí al abogado Tomás Lichtmann, recomendado por mi terapeuta. Pero el trámite en la Dirección de migraciones era muy complicado porque nos dimos cuenta que los documentos que solicitábamos a Colombia no tendrían ninguna utilidad si no les ponían las nuevas identidades, así que algunos los gestionamos con el aval de la Fiscalía en Colombia y otros, como las calificaciones de los colegios de mis hijos, hubo que arreglarlos con la copia de la escritura pública del cambio de identidad para solicitar que con la máxima discreción se hicieran las correcciones correspondientes. Además, cada vez que hacíamos fila para llevar algún papel a una oficina pública nos moríamos de susto de que alguien nos reconociera o de que al poner la huella dactilar saltara alguna alerta roja en las bases de datos de la Interpol. Aun así, corrimos el riesgo porque estábamos decididos a pedir la residencia y a echar raíces en el país austral.

En esas estábamos cuando un día llamó mi madre desde Medellín y la oí muy desesperada por el inmanejable estado de adicción a las drogas de mi hermano Fernando, quien llevaba en esas más de cuarenta años. Desde siempre sentí mucha culpa por su drogadicción y por el infierno que él y su familia vivían. Varias veces lo acompañé a clínicas de recuperación y pude comprobar el drama tan espantoso de quienes están involucrados en esa tragedia.

Sin pensarlo, le dije a mi madre que enviara a Fernando a Argentina para ver cómo le ayudábamos y de inmediato me puse en contacto con el famoso psiquiatra Kalina, quien me dijo que lo llevara, que él lo sacaba adelante.

Mi hermano llegó días después y fuimos a consulta con el doctor Kalina, quien le ordenó toda una serie de exámenes para evaluar su ingreso a la clínica.

Pero todo se fue al traste cuando Fernando supo que sería hospitalizado. Oír hablar de esa opción lo descomponía, lo ponía furioso y empezaba a decir cualquier cosa. Fuera de sus cabales, buscó la manera de hablar con el especialista y sin medir las consecuencias le reveló que su hermana era la esposa de Pablo Escobar.

Inmediatamente el doctor Kalina me citó a su consultorio y me contó lo que le había dicho mi hermano. No caí desmayada en el piso porque estaba sentada, pero entendí que la situación era muy peligrosa. Afortunadamente, el médico fue compasivo y escuchó mi explicación:

—Doctor, a cualquier persona que ve, mi hermano le dice que somos familiares del presidente, que tenemos que ver con la guerrilla, que pertenecemos a la mejor familia de Colombia… las drogas lo tienen así y ya no sabemos qué más hacer.

El doctor Kalina me veía llorar desconsolada y cuando hice una pausa dijo:

—Tranquilícese, señora, si usted no es la esposa de ese Escobar no sufra, déjelo que hable.

Salí de la clínica, llamé a Colombia y dije desesperada que vinieran por Fernando porque podía delatar nuestras identidades. Tres días después una de mis hermanas y su esposo llegaron y lo llevaron a La Habana, Cuba, y como tampoco aguantó terminó regresando a Medellín.

Superado semejante peligro, poco tiempo después me recomendaron una sicóloga entrenadora, dueña de una institución llamada Escuela de vida, en la avenida Independencia. La sicología siempre me había gustado, así que comencé a hacer el proceso de coaching, pero al principio no era fácil porque tenía que reflexionar sobre una vida que no podía hacer pública y hablar frente a mis compañeros con los datos inventados. Toda una odisea. La gente se daba cuenta de que yo hablaba muy poco, en voz muy baja, y me lo decían. Aseguraban que yo parecía ausente de este mundo y tenían razón porque el miedo me impedía hacer contacto con mis emociones, a pesar de mis 35 años. El pavor de que alguien nos reconociera seguía siendo real, pero por encima de todo eso acabé mi carrera de Liderazgo y Coaching Ontológico.

Doscientos mil dólares y un contador

Con el paso de los meses también llegó la necesidad de trabajar y hacer algo que nos proporcionara ingresos para vivir mejor. Mi abogado en ese entonces, el doctor Tomás Lichtmann, me aconsejó presentarme como migrante con capital. Para ello tenía que hacer una inversión de cien mil dólares y desarrollar un proyecto que generara empleo para los nacionales. Fue entonces cuando Lichtmann me presentó al contador, que además era propietario de una pequeña inmobiliaria, para que llevara la contabilidad que yo necesitaba, según la ley, requisito indispensable en las peticiones de residencia.

El contador empezó a orientarnos y a través de su inmobiliaria busqué un lugar en las afueras de la ciudad. Sentía que mi familia necesitaba un lugar propio para estar alejados del ruido de la gran metrópolis y encontrar algo de paz en la naturaleza, así que llegué diciéndoles “Invertí en salud, invertí en salud,” mientras me miraban sin entender de qué se trataba. De esa manera compré una casa en el Club Campos de Golf Las Praderas de Luján, donde pasamos un par de veranos y todos los fines de semana durante dos años. Sebastián me decía que cómo se me había ocurrido esa locura de comprar una casa en las afueras sin tener siquiera un carro para ir, pero no me importaba. Al principio alquilamos uno para ir los fines de semana y luego compramos en cuotas un pequeño Mazda 121 en el que nos acomodábamos con cuatro perros y más personas de las permitidas.

La compra de la casa no estuvo exenta del engaño, lamentablemente una práctica común de la que hemos sido víctimas muy a menudo en Argentina. Había convenido con sus antiguos dueños que la casa me la venderían amoblada, y acordamos y marcamos algunos pocos objetos que se llevarían, pero quedaría el resto del mobiliario entre el que se encontraba un piano de cola negro gigante de la reconocida marca Steinway & Sons. La pareja dueña de la casa no dudó en reemplazarlo por una baratija hecha en china que ni se le parecía siquiera al original que estaba incluido en el precio. Por más que intenté reclamarle, el dueño fue tan irrespetuoso, maleducado y grosero que una vez concretamos la venta decidí dedicarme a disfrutar de mi familia en ese nuevo espacio.

Con su actitud de servicio y el compromiso de ayudar a una familia extranjera, el contador se fue ganando nuestra confianza y amistad y empezamos a consultarle cada paso que dábamos. Solíamos invitarlo a casa, adonde iba con su esposa, su hija y sus dos empleados de la inmobiliaria, y pronto hizo parte de nuestro círculo íntimo. Juana en especial le tomó mucho cariño, algo que después, cuando llegaron los problemas, se convirtió en un gran lío porque la manipulaba con facilidad a sabiendas de que se trataba de una menor de edad.

En virtud de que Migraciones me exigía presentar un plan de inversión en el país me puse a mirar opciones de negocio con el contador, y decidí comprar un lote que en apariencia no tenía ningún futuro porque estaba en una zona llena de personas en situación de calle, recicladores de cartón y camioneros por la que a nadie le gustaba pasar. Siempre sentí que tenía visión para los negocios inmobiliarios y pude advertir con antelación que en unos años escasearía la oferta de los lotes en Puerto Madero debido al boom de viviendas de lujo, restaurantes y oficinas corporativas que lo mostraban como el mejor lugar para vivir en la ciudad cerca del río de La Plata. Supe que ese era el lugar indicado y el tiempo corroboraría que no me equivoqué. Compré el terreno más pequeño de la manzana con escasos 223 metros cuadrados, en la esquina de la avenida Ingeniero Huergo con la calle Estados Unidos. Pagué una suma cercana a los doscientos mil dólares estadounidenses y tiempo después me enteré que el contador había subido el precio de venta para sacar un beneficio personal extra, además de su comisión inmobiliaria.

No obstante, el dinero que teníamos alcanzó para el predio, pero no para desarrollar el proyecto que pedía inmigración, así que lo dejamos congelado hasta 1998 cuando decidimos venderlo. Fue así que empezamos negociaciones con la multinacional Shell que se mostró interesada en adquirirlo, según una carta de intención por la suma de quinientos mil dólares. Pero justo en ese momento empezaron a publicitar por la ciudad un documental que el canal People & Arts presentaría sobre la vida de Pablo Escobar. Entramos en pánico, temíamos que nuestros rostros aparecieran en el especial de TV.

En medio de ese agite, el contador me citó una noche al restaurante Cló Cló, sobre la costanera, con el pretexto de que quería conversar conmigo. Para mi sorpresa, durante la cena subió el tono de la voz y de manera agresiva dijo que lo habíamos engañado y que ya sabía quiénes éramos; agregó que se había enterado por una entrevista que años atrás nos había hecho en el Hotel Tequendama en Bogotá y que salió publicada en una revista de Argentina.

Quedé helada con lo que acababa de escuchar y busqué una excusa para ir al baño. Llamé a Sebastián y dijo que no quedaba otra, que me las arreglara para llevar al contador al apartamento. Una vez allí, mi hijo narró toda nuestra historia con lujo de detalles. El contador se conmovió sobremanera, lloró a la par conmigo y aseguró que nos ayudaría de manera incondicional.

Pocos días antes de la emisión del documental sobre Pablo decidimos cerrar el apartamento y mudar nuestros muebles a una bodega previendo que pasara cualquier cosa. Les dijimos a los pocos amigos que teníamos que saldría de viaje con mi madre —de visita aquellos días—, mis dos hijos, los perritos y el equipaje de la familia para instalarnos en la costa hasta el fin del verano. De nuevo le tocó a Ángeles hacer sola la mudanza porque nosotros sentíamos la necesidad de permanecer lejos de la ciudad por seguridad. Así que ella llegaría después de que todo estuviese en orden.

En medio de esas horas de incertidumbre, antes de irnos a la costa cometí uno de los peores errores de mi vida: le dejé al contador un poder y documentos firmados en blanco para que a través de su inmobiliaria adelantara el proceso de venta del lote y de la casa de Luján. No sabía entonces que sus intenciones ya no eran buenas y que en realidad estaba maquinando una estrategia para quedarse con todo.

En la costa, alquilamos una pequeña casa en Cariló, a 360 km de Buenos Aires, muy retirada de la playa, y nos fuimos a pasar allá el fin de año de 1998 para evitar que los conocidos nos relacionaran con la historia de Pablo. Por suerte mi madre nos acompañó. Para mis hijos era un regalo poder estar con ella, que tenía un gra humor y le gustaba jugar a las cartas; durante ese corto tiempo nos entretuvimos mucho, cocinamos, salimos a caminar por los bosques, jugamos con los perros y esperamos a ver si algo pasaba. La casita no tenía televisión por cable, así que no supimos qué pasó con el documental, pero sí veíamos las noticias por si acaso decían algo.

Pero esos días de esparcimiento fueron cortados de tajo por una visita inesperada del contador, que llegó a hablar con Sebastián y conmigo. Fue ahí cuando salieron a la luz sus negras intenciones porque exigió un pago mensual de veinte mil dólares para “cuidar” de nosotros y de sí mismo, dado el peligro que podía acarrear trabajar con una familia como la nuestra.

—Usted sabe que no tengo de dónde sacar esa suma de dinero. ¿Qué le está pasando? Además, no tiene porqué cuidarme de nada, mi seguridad está en el cambio de identidad, le repliqué.

El contador respondió que no nos preocupáramos, que después hablábamos del asunto, y se fue. Él especulaba con que nuestras nuevas identidades fueran falsas, ignorando que justamente el procedimiento legal por el cual las obtuvimos era nuestra única fortaleza. Pero empezó a pasar el tiempo y él no aparecía por ningún lado, no contestaba el teléfono y se hacía negar en todos lados. Mi preocupación era enorme. En sus manos estaba nuestro dinero y por eso decidí ir a buscarlo personalmente a su oficina, donde me esperaban sus socios y cómplices, quienes dijeron que estaba en una clínica muy enfermo, con un pico de estrés y no podía atender a nadie. Desconsolada y a punto de salir, se me ocurrió pedir prestado el teléfono de la oficina y llamé al contador al celular. Contestó. Todo era mentira.

—¿No dizque estabas en cuidados intensivos?

—María Isabel, te pido que comprendas que solo estoy tomando un recaudo mientras se aclaran las cosas. Habla con el abogado Lichtmann.

—Entrégueme las cosas y no nos volvemos a ver; usted nos ha llevado la contabilidad unos pocos años, así que no tengo nada que temer.

Aun así, me comuniqué con el doctor Lichtmann, pero respondió que las “papas estaban calientes” y que de ninguna manera le interesaba ayudarme a sabiendas de quiénes éramos. Fui a su oficina, le lloré, le supliqué que no me dejara sola, que tenía dos chicos adolescentes y una niña, pero insistió que no quería saber nada de nosotros. Literalmente nos abandonó y no quiso siquiera hacerse cargo de la situación en virtud de que fue él quien me recomendó al contador, a quien presentó como un buen “chico de barrio”.

Los 15 de Manuela… o Juana

A pesar de que la situación estaba muy tensa, el 25 de mayo de 1999 decidí celebrarle los quince años a Juana. Sebastián, mi madre y mis hermanos se opusieron porque no les cabía en la cabeza que en medio de las amenazas del contador yo hiciera una fiesta. Pensé que después de tantos años de dolor y zozobra podía ser una buena idea y con unos pocos amigos y parte de mi familia que llegó de Colombia, festejamos el cumpleaños de mi hija en el Círculo Italiano. Ya resignado, Sebastián había dedicado horas y horas a aprender a bailar el vals, de manera que fue conmovedor verlo bailando con su hermana. Juana también cantó durante la celebración. Por unas pocas horas amainó la tormenta que se avecinaba.

Recuerdo que la profesora de música de Juana era muy amiga de los directores de la orquesta sinfónica del Teatro Colón de Buenos Aires y gracias a ella logré que tocaran el vals por un precio muy razonable. El director de la agrupación me dijo que nadie en la capital lo había contratado para interpretar ese clásico y como él solo tenía hijos varones nunca le había dado ese gusto a alguien.

Cuando estábamos en plena celebración me llevé otro gran susto, porque a medianoche llegó un policía a la puerta del Círculo Italiano. Una tía que había venido de Colombia se acercó y en voz baja me dijo que saliera, que me necesitaba un federal. Mientras caminaba a atenderlo, sentí que el corazón se me salía.

—Señora, buenas noches. Es para avisarle que hay unos autos mal estacionados en el lugar.

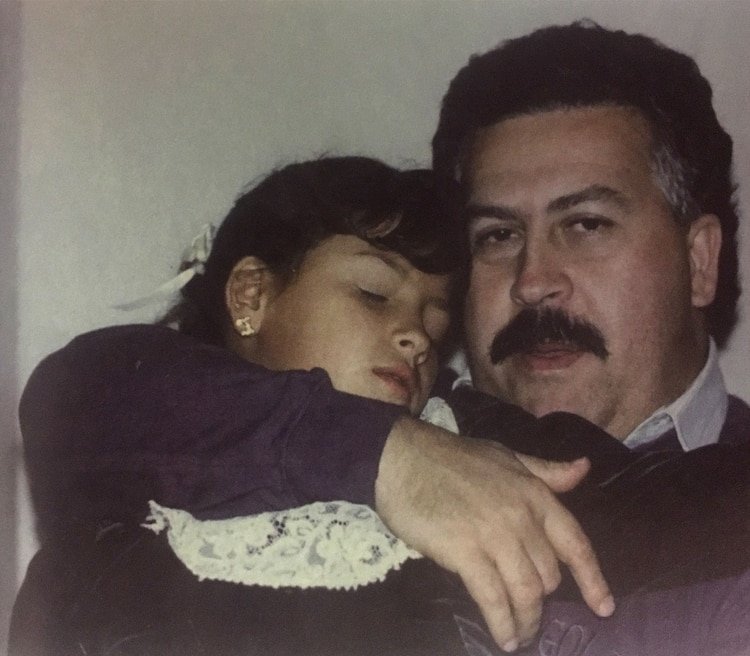

De ahí no pasó a mayores. La celebración se terminó en paz, pero ver crecer a Juana y saber que a su edad yo ya estaba casada con Pablo, fue todo un choque emocional. ¿Cómo había sido posible que siendo una niña sostuviera una relación con un hombre tan mayor? Solía mirarla detenidamente y me sorprendía su inocencia, su manera de hablar, de comportarse. Ahí entendí los reclamos de mi mamá, mi rebeldía y el dolor de mis padres al verme viviendo esa relación siendo tan niña.

“Soy la viuda de Pablo Escobar”

Las cosas con el contador se pusieron peor. Durante buena parte de 1999 intenté negociar con él, con la mediación de los abogados, pero a cada acuerdo que llegábamos terminaba cambiándolo. Su ambición era desmedida y cada día quería un poco más. Así que al final todo fue inútil porque hice hasta lo imposible por preservar la nueva vida que habíamos construido con tanto cuidado y evitar que nuestra verdadera identidad saliera a la luz, pero el contador me puso de tal manera entre la espada y pared que una noche hablé con Sebastián y con Ángeles y les dije:

—Tenemos dos opciones: irnos del país o denunciar al contador. ¿Qué opinan?

—¿Madre estás dispuesta a ir a una cárcel?, preguntó mi hijo.

—Sí, Sebas, porque no hemos hecho nada por fuera de la ley. No vamos a ir a la cárcel por eso.

Al día siguiente busqué a mi abogado y le pedí que me acompañara al Juzgado. Así, me lancé al agua y en octubre de 1999, en el Juzgado 65 de la Capital Federal, demandé al contador y a sus socios. En el despacho judicial me atendió una jueza, a quien le revelé que yo era la viuda de Pablo Escobar, que el Estado colombiano nos había cambiado las identidades y que desde hacía once meses era objeto de amenazas de los sujetos anteriormente mencionados, y que me habían robado varias propiedades.

En el despacho judicial también relaté que desde el momento en que supo quiénes éramos, el contador se dedicó a cortar mis relaciones con las personas que nos rodeaban. Lo primero que hizo fue hablar con las mamás de las compañeras de Manuela en el colegio y luego de contarles mi historia les dijo que yo era un peligro, que no se acercaran a mí. Luego visitó a la notaria, Susana Malanga, y la aterrorizó de tal manera que salió corriendo. Igualmente dije que en un momento de desesperación compré un teléfono con grabador de llamadas para dejar prueba de que el contador acudía a todo tipo de artimañas para atemorizarme, entre ellas que sus TEMPTEMPprincipales clientes eran narcotraficantes dispuestos a declarar en mi contra. Yo guardé en sobres lacrados las grabaciones de todas las barbaridades que me dijo y luego las llevé a dos notarías de Buenos Aires para dejar constancia de lo que me estaba sucediendo.

En respuesta, el contador contrató a un abogado muy controvertido en Argentina, quien varias veces me amenazó con revelar nuestra identidad si seguíamos reclamando lo nuestro.

Mientras esto sucedía entre el contador y nosotros, la noticia llegó a las autoridades. Según se pretendió justificar en el expediente, a comienzos de octubre de 1999, Roberto Ontivero —un policía de rango medio— aseguró que me había identificado por casualidad en el pare de un semáforo en el cruce entre Cabildo y Juana Azurduy, a partir de unas fotos que había visto veinte años atrás en la División de Drogas Peligrosas de la Policía y allí aparecía que yo era Victoria Eugenia Henao, la esposa de Pablo Escobar. Dice la investigación que Ontiveros apuntó las placas de la camioneta en la que me movilizaba y que luego indagó a quién pertenecía: la compañía uruguaya Inversora Galestar S.A., de mi propiedad, que lo llevó a mi nombre, María Isabel Santos Caballero. Por eso sospechó que me había cambiado la identidad ilegalmente. Con esos datos, Ontiveros, quien “por coincidencia” estaba cerca de mi apartamento, pudo averiguar que allí vivía una señora colombiana, con su hija y una pareja joven.

Con la información recogida, la justicia se empeñó en justificar un supuesto origen lícito de la investigación que buscaba “todas las diligencias investigativas tendientes a corroborar la existencia o no de actividades ilegales especialmente en lo que respecta el lavado de dinero u otra conducta tipificada en la ley de estupefacientes”.

El expediente señala que Cavallo tomó la decisión de capturarnos a Sebastián y a mí el lunes 15 de noviembre de 1999, cuando supo que un programa de televisión revelaría esa noche que en Buenos Aires residía la viuda de Pablo Escobar. El operativo fue realizado por el Fino Palacios junto con otros quince agentes.

Tras las rejas

Así terminamos detenidos Sebastián y yo. Las dos primeras semanas de cautiverio nos llevaron a varios calabozos en la ciudad y se notaba que no sabían qué hacer con nosotros. Una noche nos dejaron en Tribunales, un edificio antiguo, sucio y lleno de roedores. Hasta ese momento no nos habían dejado bañar. Le supliqué al juez que nos permitieran llevar ropa y comida, y accedió. Una noche me metieron a una celda gigante, enorme, y a las dos de la mañana pude bañarme con agua helada que me reconfortó notablemente.

Como a las cuatro de la mañana empezaron a llegar varias mujeres, una más aterradora que la otra. En medio de la furia y los insultos que les gritaban a los guardias, comenzaron a contar las razones que las habían llevado a aquel lugar: maté a mi esposo porque estaba con otra, le robé a fulanito, le di una cuchillada a zutanito… cada cuento era peor que el anterior. Yo escuchaba horrorizada y pensaba «Dios mío, qué historia voy a contar cuando me toque el turno de hablar». Por fortuna, aparecieron los guardias para llevarme a declarar a los Juzgados Federales de la calle Comodoro Py.

En ese lugar los calabozos eran más pequeños, con una puerta de barrotes de hierro de techo a piso, una plancha de cemento que hacía las veces de cama y en la que no podía estirarme pues no medían más de 1,3 metros de largo. Ahí permanecíamos el día entero esperando que nos llevaran a declarar. Varios días me ofrecieron mate cocido, pero no lo acepté. En las tardes nos daba hamburguesa, pero la carne se veía descompuesta, de color morado. Era horrible. Me dediqué a tomar agua, pero el hambre me llevó a aceptar el mate cocido con pan. Mi hijo Sebastián no probó bocado en cuatro días porque le daba temor que lo envenenaran. Cuando ya no aguantó pidió agua, que los guardias le sirvieron en un cenicero. Todo era a los gritos, cada que entrábamos a una nueva celda nos quería hacer firmar con nuestros antiguos nombres y siempre nos negábamos; eran discusiones eternas y horribles que nos hacían sentir cada vez como animales.

La situación era desesperada. En forma insistente le pedí al juez que no nos enviara a una cárcel común porque nuestras vidas podían correr peligro y recalqué que si eso ocurría el culpable sería él y así se lo harían saber nuestros abogados a los periodistas. Fue tal mi persistencia que el juez aceptó enviarnos a la Superintendencia de Drogas Peligrosas en la Avenida Belgrano, cerca del Palacio del Congreso Argentino en la Ciudad Buenos Aires.

Durante los tres primeros meses no me permitieron salir de la celda, que tenía dos metros de largo por uno y medio de ancho, una fría banca de cemento de sesenta centímetros, y una letrina. En las deterioradas paredes se podían leer frases escritas por personas que debían estar muy desesperadas. Durante mi cautiverio, las luces estuvieron prendidas todo el tiempo para vigilar mis movimientos y seguramente para deteriorar mi psiquis, porque ¿quién podría descansar con una intensa luz blanca dentro de un calabozo?

El ambiente era tenso y deprimente. Al principio me trataban muy mal y me insultaban. Idéntica situación vivía mi hijo a quien podía verle los ojos y hablarle a la distancia a través de un pequeño rectángulo de la puerta por donde los guardias vigilaban a los internos de vez en cuando en sus rondas. Era como si en esa celda estuviera el mismísimo Pablo Escobar y no yo. Esos primeros meses muchos policías y funcionarios de la ciudad pasaron a “mirarnos”. ¿Cómo perderse el espectáculo de ver presa a la viuda de Pablo Escobar? Cuando me observaban me sentía como un mono de zoológico dentro de su jaula.

Desesperada con el encierro, les propuse a los guardias que me dejaran lavar los calabozos que quedaban vacíos cuando se llevaban a los presos para otras cárceles. Por fortuna accedieron. Así, a eso de las once de la mañana salía de mi celda, iba a un baño a recoger agua en baldes y luego limpiaba cada celda con jabón. A veces hacía hasta cincuenta viajes, pero no me importaba porque en esa tarea tardaba hasta tres horas. Agradecía no estar encerrada. Además, cuando terminaba me dejaban dar un baño que yo trataba de alargarlo que más podía.

El trabajo intenso y continuo me permitió conocer a los guardias, que poco a poco se dieron cuenta que yo no era una loca ni una criminal y comenzaron a verme como a un ser humano. Mientras Sebastián estuvo preso conmigo, me asomaba por la ventanita de su celda y le decía que me ayudara a hacer oficio para que no se quedara encerrado, pero respondía que no, que estaba tranquilo leyendo.

—Madre, usted fue la que se ofreció, yo no les voy a limpiar el lugar a los que nos metieron acá injustamente.

La depresión de la hija de Escobar

Mientras en el penal intentaba sobrellevar mi dura situación, afuera las cosas estaban muy, muy complicadas. El bullying de la prensa argentina era inmisericorde con nosotros. Los medios publicaban todo tipo de infamias y falsas noticias, y nadie en mi familia estaba preparado para ello.

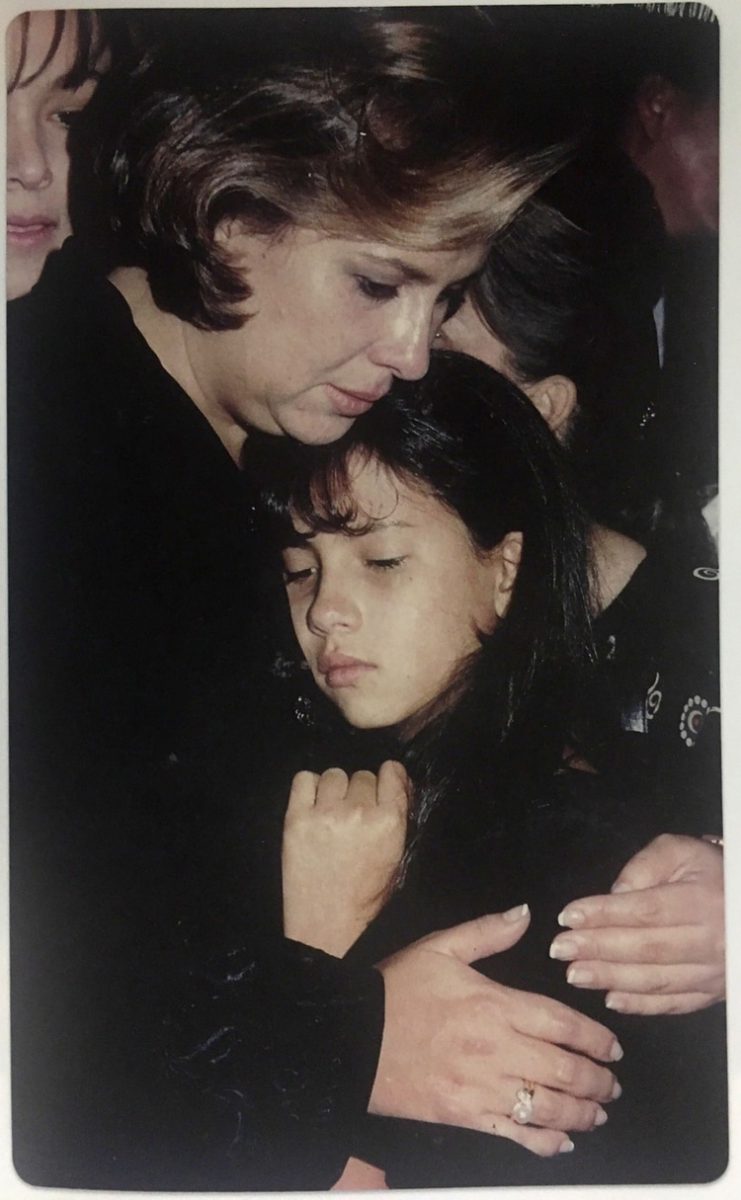

La más afectada era Juana, porque fue por una noticia de un periódico que se enteró de que la “millonaria familia cafetera” era en realidad la familia de un narcotraficante. Claro, nunca le habíamos contado qué hacía su padre. En cuestión de días los alumnos del colegio empezaron a hacerle bullying y los padres de familia exigieron que le cancelaran la matrícula o retirarían a sus hijos. Al mismo tiempo, los profesores de Juana se negaron a darle clases por ser la hija de Pablo Escobar. La sacaron del colegio sin compasión. Mi hija entró en choque emocional. No entendía por qué los adultos la rechazaban. Juana no conocía su historia, se había escondido durante años por pedido de sus padres, pero nunca preguntó por qué tenía que ocultarse. Solo obedecía. Era muy niña cuando Pablo desencadenó nuestra tragedia. La crueldad de los adultos la ha llevado a un desorden emocional doloroso.

Juana entró en una depresión muy aguda y su situación se tornó tan preocupante que el sicólogo le pidió al juez que me dejara recibir sus llamadas. A partir de ese momento hablábamos hasta cinco veces al día y ella, atacada llorando, hacía todo tipo de reclamos: que qué bruta, que cómo se me había ocurrido casarme con un hombre así, que a quién había escogido como marido, que por qué le había mentido durante tantos años. Yo no sabía qué hacer. Toda la vida había tratado de protegerla evitando que supiera la verdad y ahora me daba cuenta de mi terrible equivocación. Lo cierto es que nunca tuve el valor suficiente para explicarle la tragedia que habíamos vivido en Colombia.

El drama familiar que vivíamos era inenarrable. Ángeles tuvo que lidiar durante unos días con Juana y con mi mamá hasta que dos de mis hermanas llegaron de Colombia a apoyarnos. Mi mamá ya padecía diabetes y había tenido varias isquemias cerebrales y la angustia del día a día no la ayudaba mucho. La presión mediática también hizo que Ángeles perdiera a sus amigos de la universidad. La gente huía de nosotros.

Hasta los cuatro perros que tenía —unos French Poodle que habíamos traído desde Colombia para que Juana no se deprimiera tanto— también se estaban muriendo de la tristeza. Por recomendación del veterinario debía dormir con camisetas y enviárselas luego para que sintieran mi olor.

A medida que pasaban los días, el proceso judicial continuaba su marcha. Sebastián y yo rendíamos indagatoria durante largas horas, explicando uno por uno los documentos que la policía había incautado el día de la captura; la mayoría eran folletos de edificios que yo visitaba para no perder el contacto con la arquitectura y la decoración, pero el juez aseguraba que eran de mi propiedad, llegando al extremo de citar a todas las constructoras y arquitectos que aparecían en los folletos que me daban en la calle. La enorme fantasía que el Juez había construido con su imaginación sobre mí y mi familia, hacía imposible que fuera imparcial con nosotros.

Comer, comer y comer hasta pesar 120 kilos

Cada vez que el juez Cavallo me citaba a declarar, me miraba con cara de furia y me llamaba por mi nombre anterior, Victoria Eugenia, como queriendo decir que yo era una mentirosa y que tenía un nombre falso. Nunca usó el de María Isabel. Me decía que los había engañado, que si le informaba sobre mis cuentas bancarias en Colombia y en otros países me dejaba en libertad. Mi impotencia era mayor cada vez que escuchaba lo absurdo de sus pedidos. No le podía dar esa información porque no existía.

Los días empezaron a alargarse y el proceso de instrucción de la causa armada también. Mi hermana Isabel fue a verme, pero no aguantó estar en la celda y tuvimos que pasar a un habitáculo adecuado para recibir visitas. No olvido su cara de espanto cuando entró al calabozo. Mi mamá también me visitó varias veces antes de regresar a Colombia. Un día ella estaba conmigo y empecé a grabar un casete para que se lo llevara al psiquiatra de Juana, pero me demoré más de una hora y cuando salió los guardias la retuvieron porque pensaron que la grabación contenía información que podrían usar en mi contra. Y para colmo de males, uno de mis abogados comentó muy imprudente que mis hermanas también serían detenidas. El resultado fue que una de ellas salió corriendo para Colombia y se llevó a mi mamá.

Mes y medio después de nuestra detención, por fin llegó una buena noticia: el 29 de diciembre de 1999, Sebastián salió de la cárcel. Más que justo porque nunca debió estar ahí. No trabajó con el contador ni realizó operación alguna con él. Fue muy duro para él dejarme sola en ese lugar. Lloramos juntos por largo rato. Lo abracé y le dije que tuviera valor, que todo se arreglaría y agregué que el mejor regalo que me podía dar era llevarme el carné de estudiante de arquitectura de la Universidad de Palermo. Replicó que cómo iba a ponerse a estudiar con la cantidad de problemas que teníamos. Sin embargo, un día cualquiera me llenó de orgullo porque apareció en la cárcel con su carné.

A Ángeles, que ha sido otra hija para mí, le hablé de lo importante que sería hacer la carrera de coaching para aprender a fortalecerse en momentos tan duros como los que vivíamos, y también para renovar su círculo de amistades. Esgrimió el mismo argumento que Sebastián, pero al final me escuchó.

Las habilidades que adquirí con el coaching me permitieron, además, establecer relaciones más amables con los guardias. Solía preguntarles por sus vidas y escucharlos con atención, de modo que de un momento a otro pasé de delincuente a terapeuta consejera. Producto de esa cercanía me permitieron bajar al segundo piso del penal, a un calabozo más grande que tenía sanitario decente, lavadero pequeño y cocineta; además, pude poner mi colchón en el suelo. Las cosas se tornaron más llevaderas.

Por el encierro y la difícil condición emocional, comía de manera desenfrenada. Tanto, que le pedía a Ángeles que me llevara más y más comida. A los cinco meses ya pesaba 120 kilos. Preocupada, Ángeles me dijo un día que si no paraba de comer, la próxima ropa que llevaría eran sábanas para que me enrollara en ellas porque ya nada me cabía. Así empecé a tomar conciencia del grave daño que le estaba haciendo a mi salud y por fortuna un preso de la celda de enfrente me dio la receta de una sopa para bajar de peso; así, entre sopa, mate y sesiones de yoga que hice todos los días en la mañana y en la noche cuando me permitieron ver televisión, logré bajar casi la mitad del peso que había ganado.

Como la luz de la celda siempre estaba prendida, escribía y leía mucho. Y para no estar encerrada, hacía lo que fuera. Por eso me ofrecí también para pintar las celdas con todo y barrotes, lavar las cortinas y en ocasiones hasta hacer la comida de los guardias. Por las noches, cuando terminaban de hacer las rondas para verificar que los detenidos estuviesen completos, invitaba a comer al comisario y al subcomisario. A las guardias mujeres las ayudaba con el maquillaje cuando tenían algún evento especial después del trabajo. Llegó un momento en que mi celda parecía un consultorio terapéutico porque al finalizar la jornada de trabajo llegaban a hacerme todo tipo de preguntas los guardias de la Superintendencia de Drogas Peligrosas.

Entre tanto, el accidentado proceso judicial en mi contra avanzaba muy lentamente. De resaltar, varias cosas: el fiscal de instrucción Eduardo Freiler se enteró por una llamada de su esposa que lo habían designado fiscal titular del caso; la Fiscalía argentina le solicitó a la Fiscalía colombiana toda la información relacionada con nuestras identidades. La respuesta llegó rápido y fue concluyente: el cambio de nombres había sido legal y concertado para que pudiéramos salir del país; y los medios de comunicación aseguraron que hubo un acuerdo entre los gobiernos de los dos países para que entráramos en forma encubierta a Argentina. Desde luego, no era cierto.

La libertad

El viento de la verdad empezó a soplar a nuestro favor porque el Fiscal Federal Eduardo Freiler estudió los documentos incautados y nuestras declaraciones y le notificó al juez Cavallo que no halló elementos suficientes para avanzar en la causa procesal y pidió el sobreseimiento.

Presionado, Cavallo elevó una consulta a la Sala me de la Cámara Federal para que analizara si se continuaba con la investigación y, en ese caso, reemplazar al fiscal Freiler, y a cuanto fiscal se atreviera a cuestionar sus violaciones al debido proceso.

Así fue como en tiempo récord mi caso pasó por las manos de siete fiscales. El fiscal Carlos Cearras se vio forzado a elevar la causa a Juicio Oral, pero con serias reservas que dejó por escrito ante las tremendas inconsistencias y falta de evidencias condenatorias; por eso cambió la acusación en mi contra, lo que facilitó mi excarcelación, al no considerarme jefa de la asociación ilícita de la que me acusaba con vehemencia el juez Cavallo. Fue así como el viernes 5 de abril de 2001, no le quedó más opción que dejarme en libertad.

Lo que sucedió después nos favoreció ampliamente porque el reconocido fiscal del juicio oral, Jorge Aguilar, no solamente ratificó nuestra inocencia ante los tres jueces que componían el Tribunal Oral Federal No. 6, sino que fue mucho más allá al acusar al propio juez, Gabriel Cavallo, de privación ilegítima de la libertad, abuso de poder y prevaricato. Sostuvo que se habían vulnerado todos nuestros derechos.

Uno de mis abogados, Ezequiel Klainer, llamó a Sebastián a contarle la buena nueva, justo en el momento en que se dirigía a la universidad a suspender su semestre de arquitectura para dedicarse de lleno a mi causa. No obstante, el abogado le aclaró que el juez había impuesto una fianza de doscientos mil dólares y si no los consignábamos no podría salir de prisión, a lo que mi hijo respondió agradecido que por lo menos ya mi libertad estaba concedida, y que comenzaría a ver cómo reunía el dinero para pagar la salida.

Feliz por la noticia, pero preocupado porque no teníamos el dinero de la caución, Sebastián llamó numerosas veces a la cárcel, pero no pudo comunicarse conmigo porque el teléfono siempre estaba ocupado.

El día transcurría normalmente, hasta que de un momento a otro un guardia me dijo que tenía una llamada desde Medellín. Era Astado, quien quería felicitarme por recobrar la libertad. Extrañada, le dije:

—Cuál libertad, Alfredo, si no me han dicho nada.

Quedé sumida en la incertidumbre, pero como no sabía nada oficialmente y en los noticieros no parecían estar enterados, me distraje con dos compañeras de coaching que habían ido a estudiar conmigo.

Mientras tanto, las horas pasaban y no teníamos el dinero de la fianza. Pero según me contó después Sebastián, providencialmente se encontró en las escaleras del juzgado con Ricardo Solomonoff, otro de mis abogados, quien acababa de regresar a Buenos Aires proveniente del sur de Argentina.

Mi hijo le contó que había sido imposible conseguir la suma establecida por Cavallo, pero este le dijo que no se angustiara, que él la prestaría.

—Doctor, sepa que si me presta el dinero de la caución no tengo manera de garantizarle que se la puedo pagar y no quiero quedarle mal. Sé que se trata de la libertad de mi madre y cualquiera aceptaría sin pensar—, le dijo, consciente de nuestra realidad económica.

—Su mamá sale hoy Sebastián, sino Cavallo se le inventa otro delito para el lunes con tal de dejarla encerrada sin justificación. Ya subo a notificar que el pago de la caución se hace hoy mismo. Espéreme acá para que vayamos juntos por la plata—, respondió sin titubeos.

Pero el juez Cavallo le dijo de mala manera a mi abogado Solomonoff que no le recibía el dinero porque era viernes y no podía dejarlo en la oficina.

Muy disgustado, Solomonoff, escribió una carta a mano en la que le pidió a Cavallo que le ordenara al Banco Nación Argentina recibir el dinero, o de lo contrario lo demandaría por privación ilegítima de la libertad. El juez accedió a regañadientes y pidió reabrir la Casa Central del Banco fuera de horario para que se depositara el dinero en una cajilla de seguridad, una vez lo contaran.

A las diez de la noche, el abogado y mi hijo llegaron a la Superintendencia de Drogas Peligrosas, donde yo estaba detenida. Se veían agotados. No lo podía creer. Sebastián me abrazó y lloramos juntos en un momento de emoción muy fuerte y luego me dijo que me vistiera y organizara mis cosas porque nos íbamos. Oré. Le agradecí a Dios.

Ahí tuve oportunidad de contarle a Solomonoff que Cecilia Amil Martin, secretaria del Juzgado de Cavallo, había ido a mi celda a interrogarme por el origen del dinero de la fianza. El abogado entró en cólera, no podía creer las arbitrariedades a las que era sometida aún a punto de recobrar mi libertad.

Más de dos horas duró el papeleo, hasta que finalmente firmé la boleta que me daba la libertad. Bajé a mi celda, la miré por última vez, cerré la puerta, puse el candado y me fui. Me fui de otro encierro, uno muy distinto de los que ya había vivido al lado de Pablo, pero quizás el más doloroso que había afrontado.

Salí con libertad condicional hasta el 14 de noviembre de 2005, cuando el tribunal oral nos sobreseyó y el 31 de agosto de 2006 la Cámara de casación penal confirmó el fallo. Todo se resumía en que alguien había querido canjear nuestro anonimato por dinero y por puestos en la rama judicial. Viví los dieciocho meses más dolorosos de mi vida. Fui castigada sin condena alguna por la justicia y privada de mi libertad durante ese tiempo por ser la viuda de Pablo Escobar.

Lo más irónico es que a nadie le importó el acoso moral que sufrí a manos de cuatro hombres: un abogado, un contador y dos empleados. Durante diez meses fui víctima de sus intimidaciones porque me vieron muy vulnerable, con una niña y dos adolescentes. Encima, de tonta e ingenua le firmé documentos en blanco con los que facilité que me quitaran lo mío. Me extorsionaron, me amenazaron de muerte, me dieron días para salir del país, prometieron «cargar» mis autos con cocaína para que nos apresaran…

El contador también cayó preso, pero acusado de lavado de activos. Lo enviaron a la cárcel de Devoto, donde los reclusos casi lo linchan por haberse atrevido a robarle a la viuda de Pablo Escobar. Luego tuvieron que trasladarlo al edificio donde estábamos nosotros, pero un piso más arriba. Fue muy desagradable saber que estaba en el mismo lugar.

Un día, tuve que subir y lo vi con los ojos muy rojos porque fumaba mucho y su cara reflejaba la congoja por estar en esa situación. No quise hablarle. Estaba muy dolida con él, sentía mucho rencor, seguía sin entender cómo había llegado tan lejos. De lo que sí estoy segura es que nunca imaginó que también sería detenido. Se supone que había hecho un trato con el juez Gabriel Cavallo para entregar a la viuda de Pablo Escobar con sus millones de dólares y por ello no lo iban a tocar. El juez, decepcionado por no poder encontrar tal fortuna, tuvo que apresarlo.

El contador usó la misma estrategia que yo para no estar encerrado y se ofreció como voluntario para pintar las paredes. Afortunadamente nunca nos cruzamos ni nos dirigimos la palabra. Él alcanzó a estar cerca de dos años en la cárcel y salió dos meses después que yo. Hace un tiempo lo vi a la salida de un supermercado y aunque me llamó, le di la espalda y seguí mi camino.

¿Qué quedó del supuesto fraude y la estafa? El Estado argentino nos devolvió dos propiedades que nos habían quitado el contador y sus socios.

La noche que recobré mi libertad regresé al departamento de la calle Jaramillo. Otra vez estaba bajo el mismo techo con mis hijos y con mis cuatro perros. Abrazar a Juana por largo rato fue inolvidable. Sebastián estaba tan agotado por lo que había tenido que lidiar aquel día, que apenas se mantenía en pie. Se presentaron en casa varios amigos para saludarme. Recibí mil llamadas de Colombia.

Esa noche decidí no acostarme porque llevaba casi dos años sin ver el amanecer, así que esperé con paciencia que saliera el sol. En la madrugada le tomé fotos al paisaje y le di gracias a Dios por estar libre otra vez. No obstante, me sentía muy extraña de estar en la casa y de poder dormir de nuevo con la luz apagada.

Fuente: infobae.com