Hoy sería insólito que un escritor se atreviera a asegurar públicamente que lo único que le interesa de un premio es su eficacia política o su alcance revolucionario

Luisgé Martín

Hoy sería insólito que un escritor se atreviera a asegurar públicamente que lo único que le interesa de un premio es su eficacia política o su alcance revolucionario

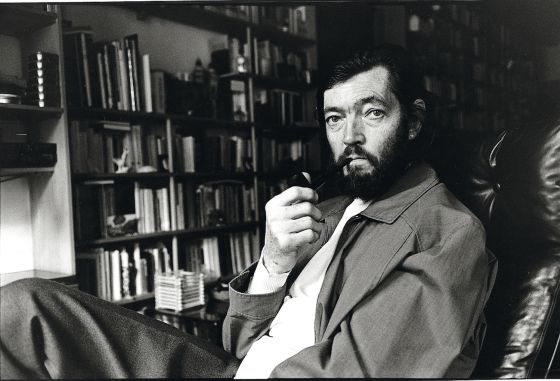

El escritor Julio Cortázar, en una imagen de 1978. / Ulf Andersen (Contacto)

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En 1981, a los 19 años, viajé a París para entrevistar a Julio Cortázar, que me había concedido una cita después de un fugaz intercambio epistolar. Era entonces un joven bisoño y timorato, de modo que no pude sacarle a aquel encuentro mágico todo el provecho que habría podido, pero el autor de Rayuela, bondadoso como siempre, entregó lo mejor de sí mismo. La entrevista quedó grabada en uno de esos magnetófonos gigantescos de la época, con el tiempo resulta descolorida en las preguntas pero centelleante en las respuestas.

En aquel año –uno antes de que le dieran el Nobel a García Márquez–, el nombre del escritor argentino aparecía en todas las nóminas de candidatos para ganar el Premio Cervantes, que se había concedido por primera vez en 1976 a Jorge Guillén, y que tenía generaciones enteras de maestros a los que premiar atrasadamente. En alguno de los meandros de la conversación, hablando del insoportable peso de la fama (que quedaba perfectamente ejemplificado en el hecho mismo de que se sometiera al escrutinio de jóvenes bisoños aun haciéndole perder su tiempo y apartándole de la escritura), a la pregunta de si le gustaría que le concedieran el Premio Cervantes o incluso el Nobel, Cortázar respondió de manera enérgica y genuina: “Si a mí me dieran alguna vez el Premio Cervantes o el Premio Nobel, lo único que me alegraría es poder convertir cualquiera de esos dos premios en un arma política. Sería para mí un símbolo que se podría utilizar contra el fascismo latinoamericano, contra los escritores vendidos al fascismo latinoamericano que quieren esos premios y que los están buscando. Sólo en ese sentido me interesaría el premio, en ningún otro. Yo prefiero el premio que me da un lector que me ha leído y me aprecia de verdad, al premio que concede una academia fría y oficialmente, con una ceremonia en la que te ofrecen una copa de champán y te estrechan la mano, pero a la que en el fondo le importas un quinto carajo”.

Ahora los escritores pelean por los galardones para aumentar sus ventas o para engordar su vanidad, pero no para encabezar el asalto al Palacio de Invierno

Han pasado más de treinta años desde entonces. Hoy sería insólito que un escritor se atreviera a asegurar públicamente que lo único que le interesa de un premio es su eficacia política o su alcance revolucionario. En primer lugar porque ha cambiado el papel social de la literatura, que ya no tiene ningún poder subversivo (si lo tuvo alguna vez); y en segundo lugar porque han cambiado medularmente los escritores, avergonzados ahora de cualquier encomienda militante.

Los premios literarios fueron un invento del siglo XX. El primer Nobel de literatura, conseguido por el poeta Sully Prudhomme, se concedió en 1901. El primer Goncourt, en 1903, y el Pulitzer, en 1917. Todos ellos nacieron de la voluntad testamentaria de sus patrocinadores y son otorgados por fundaciones u organismos independientes. Más tarde surgieron los premios comerciales, creados por casas editoras para promocionar sus libros, y los oficiales, patrocinados por los Estados con el supuesto fin de distinguir la excelencia. En este principio del siglo XXI, los escritores pelean por los galardones para aumentar sus ventas o para engordar su vanidad, pero no para encabezar el asalto al Palacio de Invierno.

Julio Cortázar murió en 1984. Tras aquella respuesta, hubo dos ediciones más del Premio Cervantes en las que fue candidato. En 1982 lo ganó Luis Rosales, poeta de pasado falangista, y en 1983 Rafael Alberti, poeta comunista. En su discurso de aceptación, el primero habló de la lengua como instrumento de libertad y de la literatura como preservadora del espíritu común de los pueblos. Alberti habló poéticamente del exilio y de lo que duele España. Ninguno de los dos empleó las armas.

Fuente: elpais.com