Durante 20 años, el jugador interpretó a un personaje llamado La Mamba Negra, una leyenda del balón con el único objetivo de ser el mejor que jamás hubiese pisado una cancha.

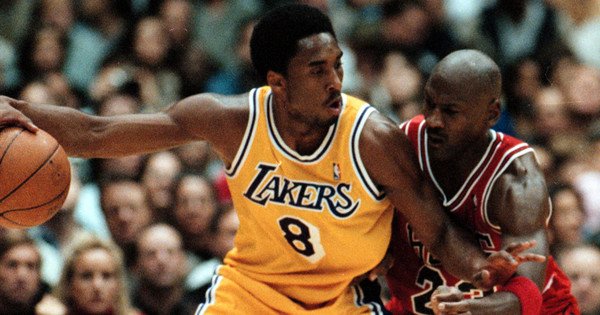

Nadie sabía mejor que Kobe Bryant que el baloncesto es un teatro, que los seres humanos que entran en la cancha se convierten en personajes. Bryant desarrolló durante 20 temporadas un depredador llamado La Mamba Negra, un luchador cuya voluntad estaba hecha de un material indestructible. Ése es su legado. Podríamos cuantificarlo en anillos y medallas y títulos y récords que algún día desaparecerán, pero no tiene mucho sentido. Lo que Kobe Bryant le dio al baloncesto va más allá de las cifras. Ninguna estadística puede recoger los dos tiros libres que anotó con un tendón de aquiles reventado y una rodilla para el arrastre, porque la leyenda tenía que empatar un partido de play-offs antes de que el humano cayese en el quirófano. No hay números que puedan describir sus rivalidades legendarias -incluso con sus compañeros: los Lakers llamados a dominar el mundo post Jordan se rompieron tras tres anillos porque el Staples Center no era lo bastante grande para albergar a Shaquille O’Neal y a Kobe Bryant-. Las lágrimas de ayer de decenas de jugadores que sufrieron la mordedura de la Mamba son la reacción a la muerte terrenal de una leyenda.

Porque en el accidente de helicóptero de hace unas horas murió otro Kobe Bryant. El deportista retirado de 41 años, que viajaba con su hija Gigi a un torneo de baloncesto infantil en sus instalaciones de Thousand Oaks. Una persona de trayectoria irregular y puntos bastante terribles en su biografía, volcado en enseñar la constante vital (“El ‘tap, tap, tap’ del balón contra el parqué. Su claridad y frescor”) a la generación venidera. Su último mensaje público, una felicitación a LeBron James por haber superado su puesto entre los máximos anotadores de todos los tiempos, tenía esa punzada de la nostalgia en la que los mejores logros de uno van quedando atrás.

Pero el mío es el alley-oop en el año 2000 con el que Bryant y O’Neal sellaban en el último minuto la remontada más increíble: 15 puntos de desventaja contra Portland triturados con la voluntad de quien no creía en la derrota, para llevar a los Lakers a la final. Por primera vez desde 1991. Para ganar un anillo. Y luego otro. Y luego otro. La primera vez, un año después del último triunfo de Michael Jordan, en el que toda la NBA pudo suspirar con alivio. Había vida y drama y épica más allá del número 23 de los Chicago Bulls: el baloncesto había elegido bien a su nueva encarnación.

Fuente: revistavanityfair.es

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas