Migración. La población en La Asunta se multiplica. Cada 3 meses nace un nuevo asentamiento. Familias llegan de Llallagua, Uncía y el altiplano paceño a producir coca. Los nuevos migrantes son los más vulnerables a la espundia.

COROIQUILLO. La potosina Estefanía Cuiza cambió la árida Llallagua por los Yungas, donde ahora produce coca. | Fuente: Fotos: Miguel Carrasco

La Razón – Jorge Quispe

La población en La Asunta se multiplica

Mientras Abner Alonso (18 años) cosecha coca “aprende inglés”. “Es la única radio que entra aquí, en Coroiquillo y de tanto escucharla ya estoy aprendiendo”, dice sonriente el potosino y muestra una radio desde donde Sinatra parece sonar más vivo que nunca.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Alonso nació en Llallagua, la región minera que en el siglo XX brilló por la producción de estaño, lugar desde donde llegan cada vez más pobladores a la región yungueña para dedicarse al cultivo de la coca. “No extraño Llallagua. Aquí nunca falta la lluvia”, sostiene el joven de larga melena.

A unos metros, su tía Stefanía Cuiza añade que en su pueblo Chuquiwita (Llallagua) “ya ni la papa crece, por eso nos hemos venido aquí”. Ella viste aún una manta de lana de llama que junto al quechua son, quizá, lo único que conserva de su antigua vida.

En el municipio de La Asunta, a siete horas de viaje de La Paz, hay unas 150 comunidades y otras en crecimiento. “Sí, más o menos cada tres meses aparece una nueva comunidad. Hace 10 años teníamos unos 18 mil habitantes, ahora estamos por los 35 mil, según datos de los puestos de salud y del hospital. Hay mucha migración del interior”, dice el concejal Ceferino Aruquipa Luna.

“Todos los días se crean nuevas comunidades, sobre todo cerca de Caranavi y Palos Blancos”, grafica Mario Chacón Churiquía, que llegó al pueblo hace unos 18 años desde Uncía (Potosí).

Los nuevos migrantes arriban al lugar seducidos por las ganancias que produce el cultivo de la hoja. Lo recurrente es hallar oriundos de Uncía y Charazani y a otros de La Paz. “Donde hay un vacío ahí se asientan”, admite el concejal Aruquipa.

Coroiquillo, una comunidad de La Asunta, nació hace unos tres años, mientras que las comunidades recientemente formadas son Inca Wara y Villa Nuevo Potosí.

Apuesta. Hace tres años que Juvenal Ossio (30) vive en Coroiquillo, ubicada a una hora y media de viaje de La Asunta. Sus hijos Johnatan (6), Giovanni (3) y Norma (8) le acompañan. “Estoy aquí por la coca, allá (en Llallagua) ya no hay ni ganado, y si bien he sufrido bien harto durante los primeros días, ahora estoy bien. La cuestión es acostumbrarse”.

Ossio tiene su chaco y una pequeña casa, donde sus niños duermen bajo un mosquitero para evitar la picadura de insectos, lo que es un problema para los recién llegados. Él observa un Nissan parqueado a un costado del camino en la puerta de una casa. “Cuando tenga dinero me voy a comprar al menos un chutito (un coche sin documentos ni placas), ahora primero debo asegurar a mi familia”, afirma.

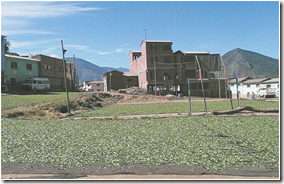

Los comunarios de La Asunta que poseen un cato (1.600 m2), pueden llegar obtener unos seis taques por cosecha. Cada uno se vende en Bs 1.300, por lo que cada cuatro meses, podrían ganar Bs 7.800. En los patios de las casas y hasta en los campos de fútbol de las comunidades de Coroiquillo, Copalani y Calizaya la coca seca al sol para ser ofertada en La Paz.

“Muchos paisanos vienen, hacen su negocio y luego se van. Eso está mal”, se lamenta Casto Achata, que también llegó de Llallagua.

No obstante, no todo es bueno en La Asunta para los recién llegados del altiplano. “Mientras más asentamientos tengamos, más casos de leishmaniasis (lepra blanca) vamos a tener. Hay comunidades como San Martín II, donde todos, que son más o menos unos 1.500 miembros, tienen esta enfermedad”, revela el director del Centro de Salud de La Asunta, Miguel Quispe Gómez.

ERRADICAN DESDE ENERO

El Ministerio de Gobierno y la Fuerza de Tarea Conjunta iniciaron el 15 de enero la campaña de erradicación voluntaria de hoja de coca en La Asunta, región de los Yungas paceño. El desafío, según el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, es sobrepasar las 8.200 hectáreas de cultivos en la zona.

Los nuevos migrantes son los más vulnerables a la espundia

Llegan del altiplano y van al monte donde el mosquito, que causa el mal, les pica.

La Razón – Jorge Quispe

El mosquitero que Margarita Gómez usó para cubrir a su hija Solange no impidió que los mosquitos, en particular el Phlebotomus o k’echichi, picaran a la niña, quien —una vez más— debe seguir un tratamiento en el hospital de La Asunta para combatir la leishmaniasis o lepra blanca.

Es la segunda vez que Solange, de sólo un año y seis meses, sigue la medicación. Como la mayoría, Margarita colgaba a su pequeña, envuelta en un aguayo, de un árbol, mientras ella cosechaba coca en Coroiquillo.

“El bebé duerme tapado, pero al despertarse se destapa y ahí es cuando es más vulnerable a los mosquitos”, explica la enfermera Georgina Apaza, de Gestión y Calidad en Salud que con ayuda de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) previene, trata y entrega medicamentos y mosquiteros a través de la Alcaldía, a quienes padecen este mal.

Al igual que Margarita, que vino del altiplano paceño, los migrantes son más frágiles a la espundia. “Los que vienen del altiplano para la cosecha (de coca) entran temporalmente al monte y son picados por los mosquitos”, dice el director del hospital de La Asunta, Miguel Quispe Gómez.

El concejal de La Asunta, Ceferino Aruquipa, calcula que “al menos un 10 por ciento de toda la población tiene este mal. Unas 3.500 personas o algo más y eso es harto”, dice la autoridad.

La médico Jéssica Quispe Mayer, del hospital de este municipio y que administró este programa, precisa que antes “teníamos de tres a cuatro infectados por mil, pero ahora subieron a nueve”.

Quispe Gómez sostiene que las cifras se dispararon. “El 2007 tratamos de 30 a 40 pacientes, el 2010 a 249 y al momento (mayo de 2011) tenemos 136 pacientes que son tratados”.

Gestión y Calidad en Salud entra en esta etapa con campañas de prevención, tratamiento y la entrega de medicamentos. “Hacemos una categorización, de tal manera que al final los medicamentos llegan a un costo reducido para los enfermos y hay casos en que se entregan gratuitamente”, explica Quispe Mayer.

Una ampolla cuesta Bs 28 y cada enfermo necesita al menos 60 ampollas. Cuando la persona adquiere la leishmaniasis cutánea debe internarse 20 días y si es del tipo mucosa, que afecta a la nariz corriendo incluso el riesgo de perderla, 30 días. El programa facilita los fármacos.

La internación es vital. “Ahora un 90 por ciento de la capacidad del hospital atiende casos de leishmaniasis”, precisa el director y ruega que no haya accidentes carreteros, porque estaría obligado a instalar nuevas camas en desmedro de quienes tienen espundia

Hay pobladores que caminan dos horas para seguir el tratamiento y otros, como Margarita, llegaron a comprar remedios caseros, en Bs 1.500, sin ningún resultado. Ante ese panorama, el director del hospital teme que el parásito del mosquito se haga cada vez más resistente al glucantime, el antibiótico que combate la espundia porque no hay vacuna.

LOS DATOS SOBRE LA ESPUNDIA

La leishmaniasis, lepra blanca, espundia o lepra del Tercer Mundo, se transmite por la picadura de las hembras del mosquito Phlebotomus (k’echichi).

El insecto de tres milímetros de tamaño es nocturno y vive a orillas del río, y en el monte.

El mal se manifiesta como úlceras que no duelen y no cicatrizan. Hay tres clases: cutánea (ataca la piel); mucosa (cartílagos y nariz) y visceral (que es letal), ésta no existe en Bolivia.